高額療養費

更新情報

- 2026年1月5日高額療養費の支給申請手続について及び申請書の様式について更新しました。

国民健康保険に加入しているかたが、病気やけがで医療機関(保険薬局等を含む)にかかり、同一月内に受けた保険診療・調剤等の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合に、申請するとその超えた金額が高額療養費として支給されます。

70歳未満の自己負担限度額

| 所得要件 (国保加入者の基礎控除後の 総所得金額等を合計した額) |

区分 | 自己負担限度額 | ※多数該当 |

|---|---|---|---|

| 901万円を超える | ア | 252,600+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |

| 600万円超~901万円以下 | イ | 167,400+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |

| 210万円超~600万円以下 | ウ | 80,100+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |

| 210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |

| 市民税非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 |

多数該当・・・診療月から過去1年間で、高額療養費に該当する回数が4回目以降の場合

70歳以上の自己負担限度額

| 区分 | 個人単位 (外来のみ) |

世帯単位 (入院含む) |

|---|---|---|

| 現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※多数該当の場合140,100円 |

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |

| 現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※多数該当の場合93,000円 |

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |

| 現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※多数該当の場合44,400円 |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※多数該当の場合44,400円 |

| 一般 | 18,000円 ※年間上限144,000円 |

57,600円 ※多数該当の場合44,400円 |

| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |

| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |

- 現役並み所得者Ⅲ・・・市民税の課税所得が690万円以上のかた

- 現役並み所得者Ⅱ・・・市民税の課税所得が390万円以上のかた

- 現役並み所得者Ⅰ・・・市民税の課税所得が145万円以上のかた

- 一般・・・・・・・・・市民税の課税所得が145万円未満のかた

- 低所得者Ⅱ・・・・・・市民税非課税世帯で、低所得者Ⅰ以外のかた

- 低所得者Ⅰ・・・・・・市民税非課税世帯で、世帯主および国保加入者全員の所得が全て0円のかた(公的年金の場合は年間806,700円(※)以下)

※令和7年8月以降

多数該当・・・診療月から過去1年間で、高額療養費に該当する回数が4回目以降の場合

年間上限144,000円・・・8月~翌年7月の外来の自己負担合計額が上限を超えた場合、お知らせが郵送され、申請すると超えた金額が支給されます。

高額療養費の算定方法

以下の1から3の順に算定された金額の合計が支給されます。

- 70歳以上の被保険者の外来の自己負担額を個人で合算し、個人単位の自己負担限度額を超える額

- 70歳以上の被保険者の自己負担額(個人単位の自己負担額及び入院の自己負担額)を世帯で合算し、世帯単位の自己負担限度額を超える額

- 70歳未満の被保険者の21,000円を超える自己負担額と70歳以上の被保険者の自己負担額を世帯で合算し、70歳未満の自己負担限度額を超える額

- 診療が月をまたがった場合は、それぞれ各月ごとでの計算となります。

- 70歳未満のかたについては、同一の医療機関(入院・外来・歯科は別々)で、同一月内の保険診療の自己負担額の合計が、21,000円以上となった場合に合算対象となります。保険調剤の自己負担額は、その処方をした保険診療の自己負担額と合算します。

- 高額療養費の自己負担額には、食事代や病衣代、室料等は含みません。

高額療養費の支給申請に必要なもの

- マイナ保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

- 世帯主名義の金融機関の通帳等(金融機関名、店名、口座番号等がわかるもの)

- 世帯主及び療養を受けたかたのマイナンバーがわかるもの

- 窓口で申請する場合は、窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証等、公的機関で発行した顔写真のあるもの)

※医療機関等が発行した領収書は原則不要ですが、以下の場合は領収書の提示が必要です。

【領収書が必要となる場合】

- 医療機関等からの医療費の情報が青森市に届いていない場合

- 結核や肝炎、指定難病などの特定給付対象療養に係る医療費がある場合 など

高額療養費の支給申請手続について

- 高額療養費の対象となる場合は、事前の申し出がなくても世帯主に対して診療月の3~4か月後にお知らせと支給申請書を送付します。

※支給予定金額が千円以上の場合にお知らせを送付します。

- 申請手続は窓口または郵送でも受付していますので、詳細はお問合せください。

- 高額療養費の支給申請時に、申出書を提出することで、以降の支給申請手続を省略することができます。

入院や外来等で高額な保険診療を受ける場合は「マイナ保険証」または「限度額適用(標準負担額減額)認定証」をご利用ください

医療機関等の窓口に「マイナ保険証」または「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示すると、入院及び外来療養、保険調剤、指定訪問看護などで受けた保険診療の自己負担額がそれぞれ一つの医療機関について自己負担限度額までとなり、一時的に多額の診療費用を支払う必要がなくなります。(食事代や病衣代、室料等は別途支払いが必要です。)

「限度額適用(標準負担額減額)認定証」は、「マイナ保険証」をお持ちでないかたに対し、申請により交付します。

※柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術等はご利用になれない場合があります。

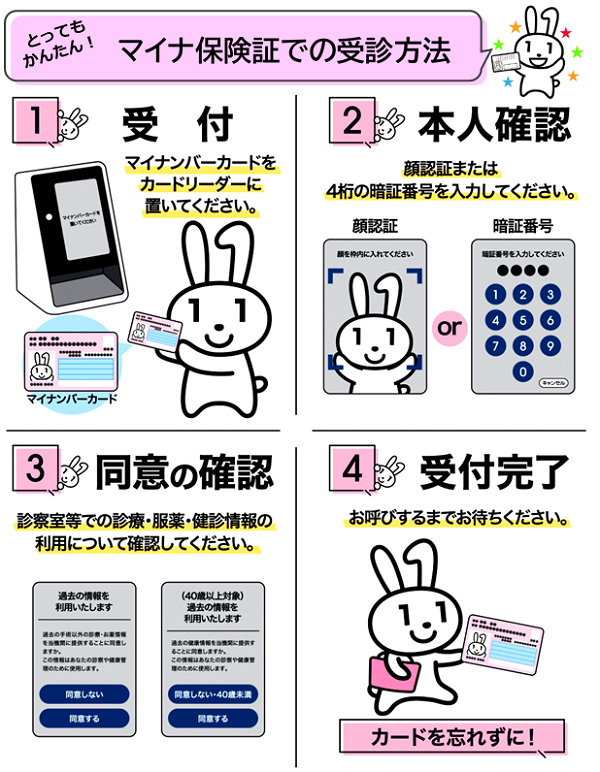

マイナ保険証の利用方法

マイナンバーカードの健康保険証利用登録により、医療機関等の窓口にマイナ保険証を提示するだけで、自己負担限度額までのお支払いとなります。

「限度額適用(標準負担額減額)認定証」の交付申請

以下のかたは医療機関や薬局へ「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示する必要があります。

認定証が必要なかたは、郵送または窓口で申請してください。

- マイナ保険証をお持ちでないかた(70歳以上で「一般」・「現役並み所得者Ⅲ」に該当するかたを除く。)

- 「低所得者Ⅱ」・「低所得者オ」に該当するかたで過去1年間の合計で91日以上の入院をされていて、食事代が減額の対象になる場合

【申請窓口】

国保医療年金課12番窓口

【申請に必要なもの】

- マイナ保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

- マイナンバーがわかるもの(世帯主と認定証の交付を受けるかた)

- 91日以上入院されている場合は、入院日数がわかるもの(領収書、請求書など)

- 窓口で申請する場合は、窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証等、公的機関で発行した顔写真のあるもの)

注意事項

- 「限度額適用(標準負担額減額)認定証」は申請をした月の1日から有効のものが交付されます。

- 70歳以上の自己負担限度額の区分は、誕生月の翌月の1日から適用となります。

- 世帯に住民税の未申告者がいる場合、上位所得区分が適用されます。(70歳未満のかたは「ア」、70歳以上のかたは「一般」が適用されます。)

- 国民健康保険税に滞納がある場合、マイナ保険証を利用しても医療機関には適用区分が表示されませんので、高額な医療費が発生する見込みのある場合などは、あらかじめご相談ください。

- 医療機関の窓口に「マイナ保険証」または「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示せずに自己負担限度額を超えて支払った場合は、高額療養費の支給申請をすることにより、自己負担限度額を超える金額が世帯主に支給されます。

- 同一月に同一医療機関において入院、外来の自己負担額を合計して自己負担限度額を超える場合等は、高額療養費受領委任払制度が利用できる場合がありますので、国保医療年金課または浪岡振興部健康福祉課にご相談ください。

関連リンク

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課

〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話:017-734-5339 ファックス:017-734-5337

お問合せは専用フォームをご利用ください。