今 純三(こん じゅんぞう)

「版画のまち」という文化の礎を築いたのが、日本の銅版画の先駆者でもあり青森県の創作版画の祖といわれる今純三(1893~1944)です。

1893年(明治26年)弘前市生れの今純三は、1906年(明治39年)に上京し、主に油彩画を描いていましたが、1923年(大正12年)の関東大震災に被災し、青森に帰郷しました。

その後、青森市において銅版画と石版画の研究に没頭します。このころ、日本において銅版画・石版画の技法はまだ確立されておらず、それぞれ各人が試行錯誤しながら取り組んでいた時期でした。今純三は青森師範学校の図画科教授嘱託となり、青年たちに美術を教えました。そして合浦公園付近に自宅兼アトリエを構えます。

そのアトリエには棟方志功、松木満史(まつきまんし)、鷹山宇一(たかやまういち)、阿部合成(あべごうせい)、小館善四郎(こだてぜんしろう)、佐藤米次郎(さとうよねじろう)、濱田英一(はまだえいいち)、福島常作(ふくしまつねさく)、下澤木鉢郎(しもざわきはちろう)、根市良三(ねいちりょうぞう)、関野凖一郎などの学校の教え子や多くの芸術家を志す若者が訪れました。

そして今純三の影響を受けた多くの若者達が、後の青森県、そして日本を代表する芸術家に成長していったのです。

略年譜(1893~1944)

-

1893年(明治26年)

-

弘前市代官町に生れる。

-

1906年(明治39年)

-

一家で上京。

-

1909年(明治42年)

-

画家志望を決意し、「太平洋画会研究所」に入所。

-

1910年(明治43年)

-

黒田清輝、岡田三郎助らの「葵橋洋画研究所」に入所。

-

1912年(明治45年)

-

早稲田工手学校建築科(夜間)入学。第6回文展に入選。

-

1919年(大正8年)

-

第1回帝展入選。

-

1923年(大正12年)

-

関東大震災に被災。青森に帰郷し、青森市で個展開催。石版画、エッチングの研究に着手。

-

1927年(昭和2年)

-

青森県師範学校図画科教授嘱託となる。

-

1929年(昭和4年)

-

青森市の合浦公園付近にアトリエ建設。

今純三作品紹介(青森県立郷土館 所蔵)

各作品の拡大画像をご覧になる場合、右クリックして「画像のみ表示」を選択してください。

- ※作品の寸法は 縦×横 単位はセンチメートル

- ※掲載の作品は全て青森県立郷土館所蔵

- ※美術作品の掲載には著作権保持者の許諾が必要です。本ホームページに掲載している美術作品の画像を無断で使用することはできません。

-

猫

7.8×10.9

エングレービング

1924年 -

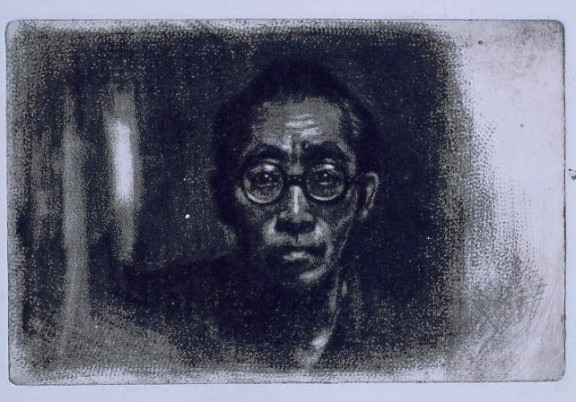

自画像

8.4×12.8

メゾチント

1938年 -

食事

12.0×18.0

エッチング

1930年 -

夜

6.5×9.0

エッチング

1930年 -

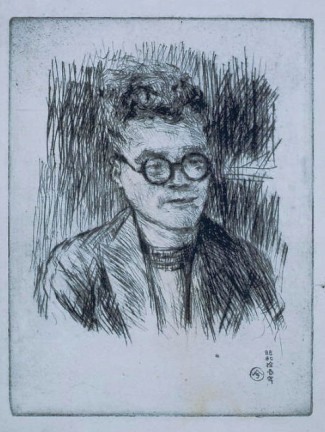

棟方志功像

16.6×12.6

ドライポイント

1936年 -

竹内俊吉氏像

18.2×13.8

エッチング・ドライポイント

1937年 -

凧をもつ子ども

34.6×24.0

エッチング

1936年 -

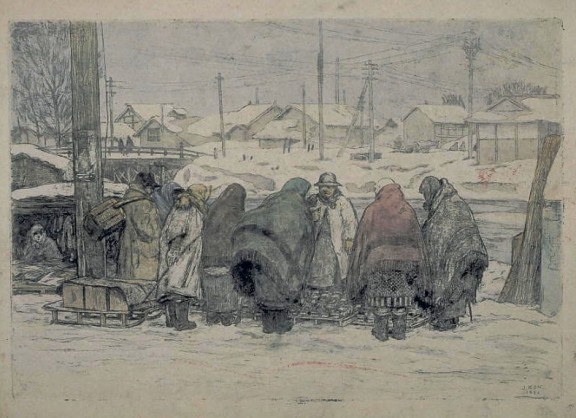

市日

23.8×34.5

エッチング・手彩色

1936年 -

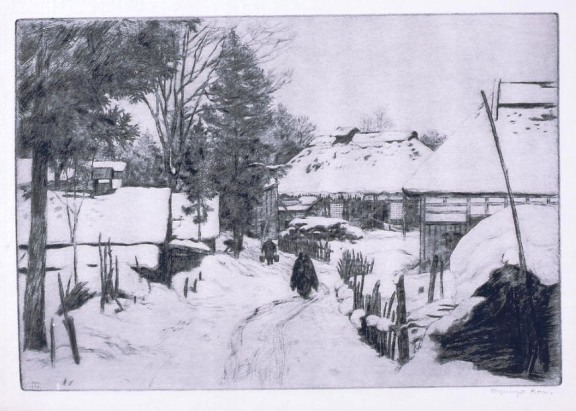

風景

24.0×34.4

ドライポイント

1936年 -

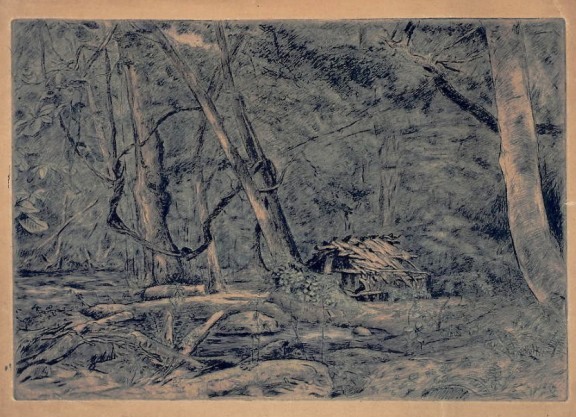

奥入瀬渓流(山小屋のある風景)

24.0×34.6

エッチング・手彩色

1936年 -

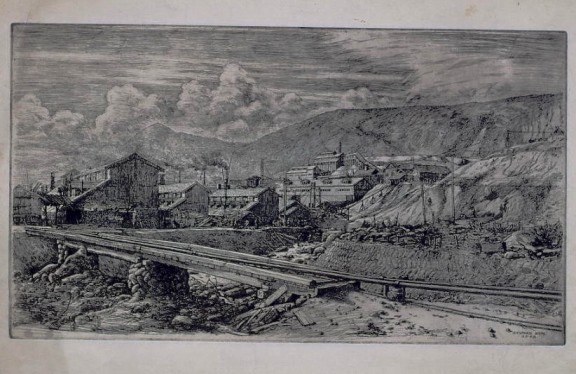

松尾鉱山精錬所

28.0×49.4

エッチング

1938年 -

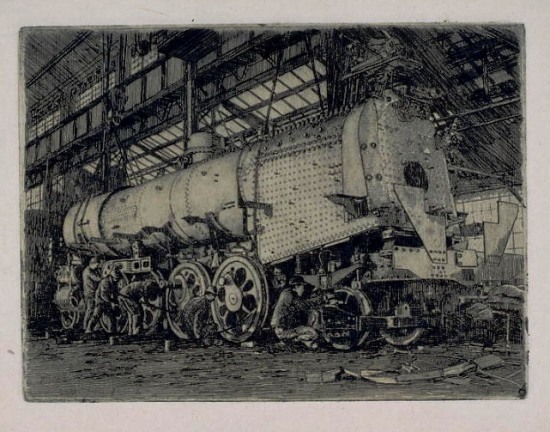

汽関車工業

12.0×16.1

エッチング

1940年 -

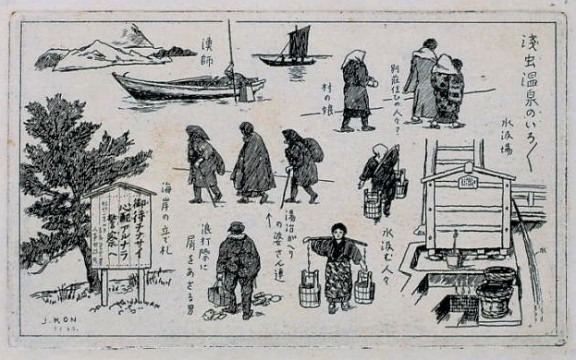

スケッチいろいろ

7.8×13.0

エッチング

1935年 -

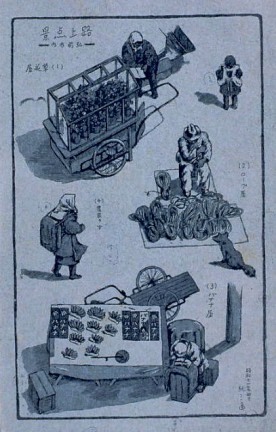

路上点景(草花屋その他)

12.0×8.0

エッチング

1936年 -

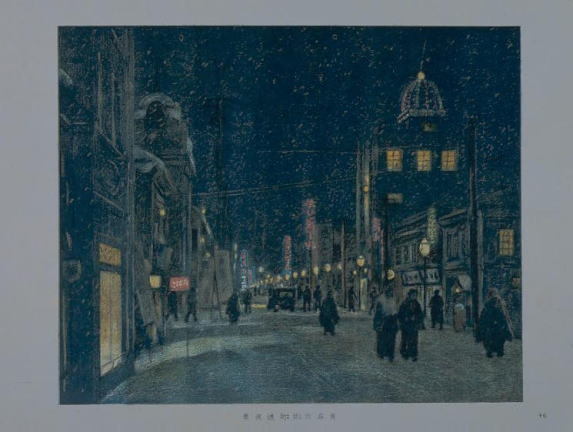

青森新町通り夜景

21.5×26.5

石版

1934年 -

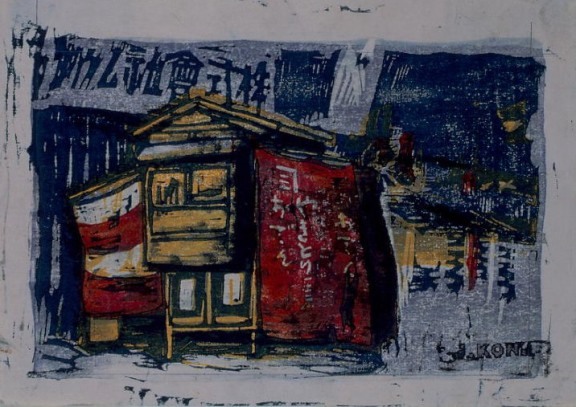

屋台

8.5×13.0

木版

1930年 -

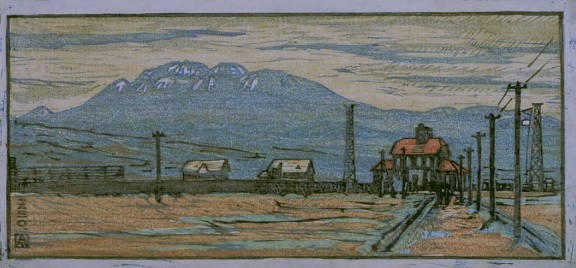

測候所と八甲田山

15.8×36.0

リノリュウム版

1930年 -

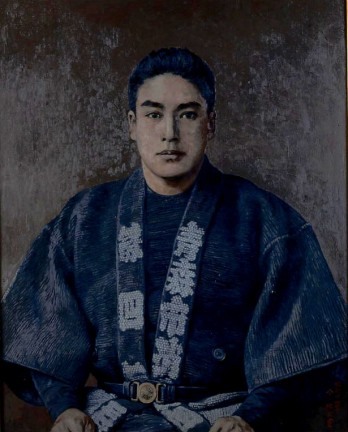

大坂金助氏像

89.5×71.5

油彩

1939年 -

蔦風景

24.5×34.5

水彩

不明

このページに関するお問い合わせ

青森市教育委員会事務局文化学習活動推進課

〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話:017-718-1432 ファックス:017-718-1372

お問合せは専用フォームをご利用ください。