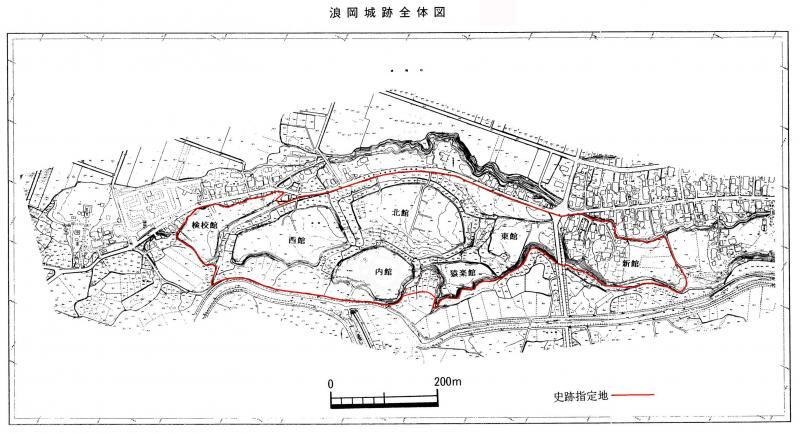

史跡 浪岡城跡の発掘調査や各館の概要

発掘調査の概要

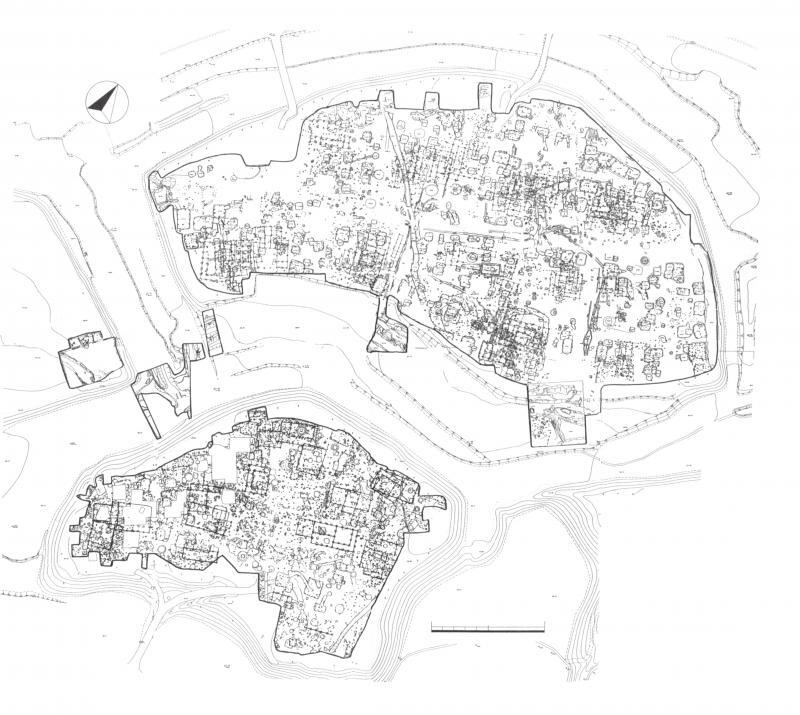

浪岡城のうち、全域が発掘調査されたのは内館(うちだて)と北館(きただて)です。

発掘調査の結果から、内館と北館は、遺構配置から見て異なる性格を持っていたと考えられます。

内館(うちだて)の発掘調査

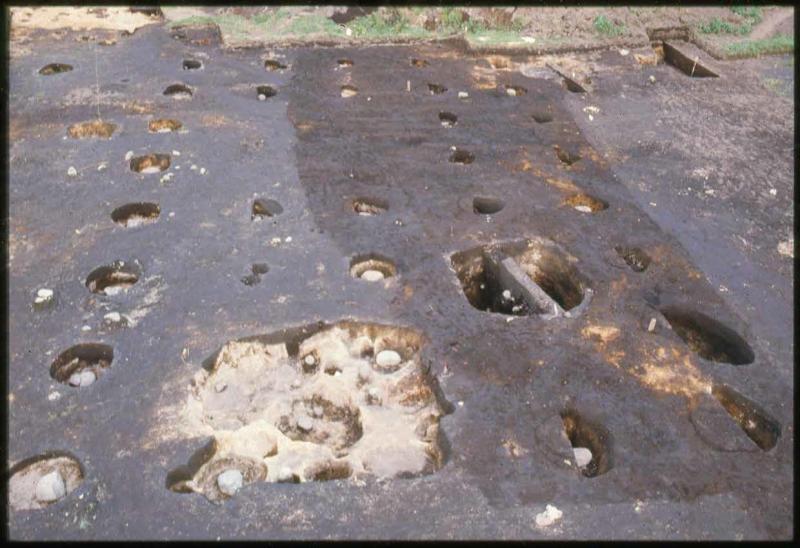

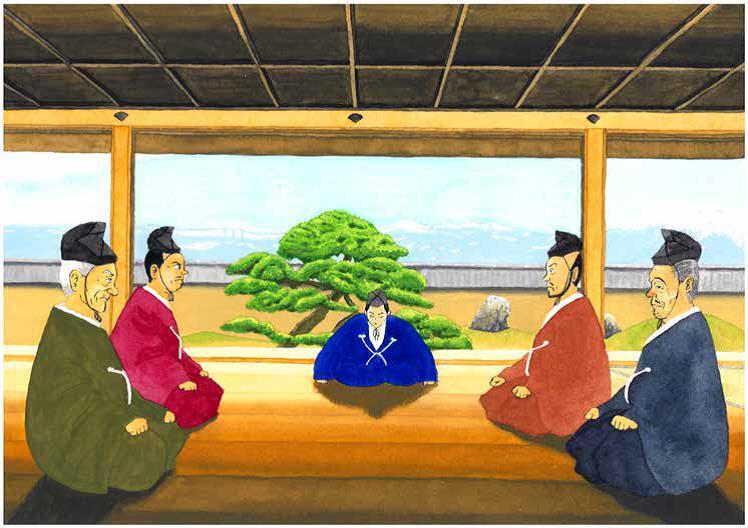

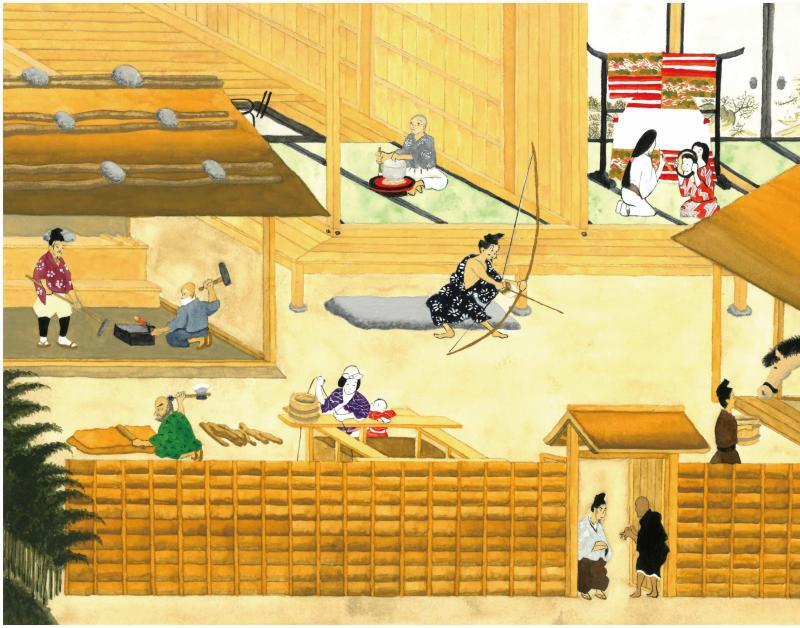

昭和59~62年(1984~1987)に行われた調査では、屋敷割(やしきわり)が明確でなく、平場全体が一つの屋敷であることが確認されました。内館を象徴する特別な建物として、柱穴の底に石を置いた「礎盤石(そばんいし)建物跡」が挙げられます。この建物には、いわゆる「九間(ここのま)」と呼ばれる部屋が存在し、政務や接客の場として使われていた可能性が高いと考えられます。このことから、内館が城主の居住及び執務(しつむ)の場所であることが推定されます。

北館(きただて)の発掘調査

昭和52~58年(1977~1983)の調査では、東西に走る区画道路の南北に屋敷割(やしきわり)が認められ、時期によって屋敷割が変化することが確認されました。屋敷の中心となる掘立柱建物跡(ほったてばしらたてものあと)の周囲には、竪穴建物跡(たてあなたてものあと)を配置して、倉庫・工房・住居などとして使用していたものと推定されます。また、木枠を有する井戸が屋敷ごとに一箇所以上認められることから、共有して使用する居住形態ではなく、独立性の高い居住空間として屋敷割が存在していたと考えられます。北館に関しては武家屋敷(ぶけやしき)的な居住空間であったことが推定されます。

内館(うちだて)

浪岡城主が住んでいたと思われる、「本丸」のような場所です。

北館(きただて)

浪岡城主の家臣たちが住み、武家屋敷的な機能を有する場所です。

東館(ひがしだて)

浪岡城が落城した後、一時期、津軽為信の弟が「代官」をしていた場所と言われています。

西館(にしだて)

大半が未調査のため、詳しいことはわかっていません。

猿楽館(さるがくだて)

未調査のため、詳しいことはわかっていませんが、能舞台があった可能性も推測されています。

検校館(けんぎょうだて)

未調査のため、詳しいことはわかっていません。

新館(しんだて)

大永(だいえい)年間(1520年代)に拡張され、浪岡城の館の中でも最も新しい場所と考えられています。

無名の館(むめいのたて)

史跡の範囲から外れていますが、ここも浪岡城跡の一部と考えられています。

このページに関するお問い合わせ

青森市教育委員会事務局文化遺産課

〒030-0152 青森市野沢字沢部108番地3 縄文の学び舎小牧野館2階

電話:017-718-1392 ファックス:017-718-1394

お問合せは専用フォームをご利用ください。