危険物関係

容器入りのガソリン等を販売する事業者の皆さんへ

ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、

容器入りガソリン等(※注)を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、

- 「顧客の本人確認」

- 「使用目的の確認」

- 「販売記録の作成」

を行うようお願いします。

※注「容器入りガソリン等」とは、以下が該当となります。

- 日本産業規格(JIS)K2201(工業用ガソリン)若しくはJISK2202(自動車ガソリン)に相当し、またはこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物。一般的にホワイトガソリンや混合燃料等が該当となります。

- 容器入りのままで販売されるもの(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く。)

なお、下記に消防庁より発出されたリーフレット、通知文をダウンロードできるようにしていますので、ご活用、ご確認ください。

-

リーフレット (PDF 973.6KB)

-

総務省消防庁通知「消防危第60号」 (PDF 897.1KB)

-

総務省消防庁通知「消防危第197号」 (PDF 472.8KB)

-

販売記録(作成例) (Excel 12.7KB)

-

販売注文書(作成例) (Excel 12.3KB)

ガソリンの適正な使用を徹底するため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

なお、次の総務省消防庁ホームページにも情報等掲載されていますのでご確認ください。

お問合せ先消防本部予防課危険物チーム電話017-775-0853

ガソリンを携行缶で購入される皆さんへの本人確認等について

ガソリンを携行缶で購入される皆さんへの本人確認等が必要になりました。

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受けて、令和2年2月1日から、ガソリンスタンドにおいて、ガソリンを携行缶で購入される皆さんへ

- 「本人確認(運転免許証の提示など)」

- 「使用目的の確認」を行うとともに、

- 「販売記録の作成」をすることとなりました。

なお、リーフレットを青森消防で作成いたしましたのでご活用ください。

また、次の総務省消防庁ホームページにも情報等掲載されていますのでご確認ください。

ガソリンの適正な使用を徹底するため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

問合せ消防本部予防課電話017-775-0853

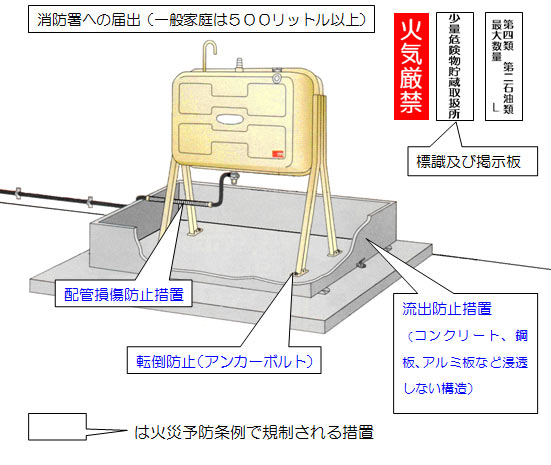

ホームタンクに流出防止措置をつけましょう!

ホームタンクやその配管等から漏えいした灯油が土壌内に浸透し付近側溝へ流出してしまう事故が多く発生しています。これらは、火災危険はもちろん、河川などに流入すると水質汚染や魚類、農作物などへの被害を引き起こすおそれがあります。また、油の回収や処理には多額の費用がかかり、その費用は流した人の負担になります。

次のことに注意し、事故を未然に防止しましょう。

- ホームタンクの回りには流出防止措置(下図参照)をつけましょう。

- タンクの油の減り具合が早い時は油漏れの可能性があります。

- 家の回りで油の臭いがしたら、油漏れの可能性があります。

- 大きな地震の後は、油の漏れるおそれがあります。

こんな時は、ホームタンク・ボイラー・サ一ビスタンク・油配管などの点検をしましょう。(専門業者・油の配達業者に点検の相談をしましょう。)

ホームタンク(灯油200リットル以上1000リットル未満)に係る条例規制

危険物取扱者試験及び免状の書換えについて

危険物取扱者試験受験願書及び危険物取扱者免状の記載事項に変更を生じた場合等の申請書提出先は一般財団法人消防試験研究センター青森県支部です。

| 申請種別 | 書換え 写真以外の記載事項 |

書換え 写真 |

再交付 |

|---|---|---|---|

| 事由 |

|

免状の写真を撮影した日から10年を経過した場合 |

|

| 申請先 | 当該免状を交付した都道府県知事または、申請者の居住地または勤務地を管轄する都道府県知事 | 当該免状を交付した都道府県知事または、申請者の居住地または勤務地を管轄する都道府県知事 | 免状を交付した都道府県知事、免状の書換えをした都道府県知事 |

| 必要書類 |

|

|

|

受験願書及び書換え等を青森県知事に申請する場合の提出先

一般財団法人消防試験研究センター青森県支部

所在地〒030-0802青森市本町1-2-15ユニバース青森ビル5階

電話017-722-1902

*消防本部・各消防署では願書、申請書の配布は致しますが、申請は受け付けできません。

また、受験願書、免状の書換えと講習受講は、提出先が異なるので注意してください。

危険物取扱者の保安講習受講について

ガソリンスタンドやタンクローリーなどで、危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、3年以内毎に、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければなりません。

この保安講習は、危険物規制の趣旨、危険物関係法令の改正概要、危険物施設の保安管理等について危険物取扱者に周知徹底し、危険物施設からの災害を防止することを目的にするものです。

青森県内での講習会を受講する場合の申請書提出先は一般社団法人青森県消防設備保守協会です。

保安講習受講サイクル

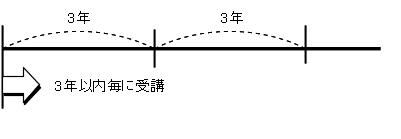

継続して危険物取扱作業に従事している者

危険物施設において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事等が行う保安に関する講習を3年以内毎に受講しなければなりません。

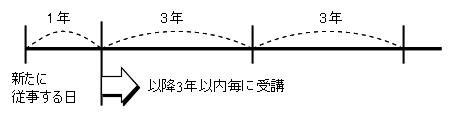

新たに従事する者

危険物の取扱作業に従事していなかった者が、その後、危険物の取扱作業に従事することとなった場合は、その従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。

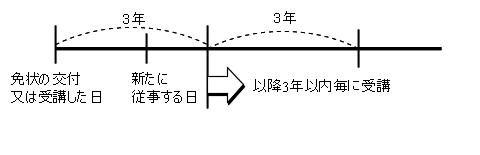

新たに従事する者で、過去2年以内に免状の交付または講習を受けている者

従事することとなった日から起算して過去2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合または講習を受けている場合には、免状交付日またはその受講日から起算して3年以内に受講しなければなりません。

講習受講を青森県知事に申請する場合の提出先

一般社団法人青森県消防設備保守協会

所在地〒030-0113青森市第二問屋町4-11-6

電話017-757-8220

*消防本部・各消防署では願書、申請書の配布は致しますが、申請は受け付けできません。

また、受験願書、免状の書換えと講習受講は、提出先が異なりますので注意してください。

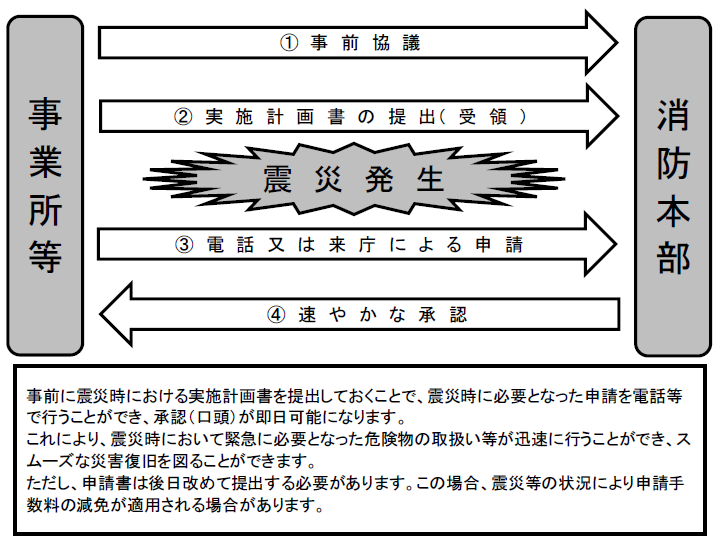

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用及び手続について

平成23年3月11日に発生した東日本大震災時では

平常時とは異なる臨時的な危険物の取扱いや避難所をはじめとする危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵・取扱いの必要が生じ、消防法第10条第1項ただし書きに基づく、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。

このことを踏まえ、震災時等において必要となる危険物の貯蔵・取扱いに係る安全対策及び手続等について定め、速やかな承認手続により迅速な災害復旧を図ることを目的としています。

そこで、震災時に危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請が想定される事業所等に形態に応じた安全対策や必要な資機材等の準備方法等の具体的な実施計画、事務手続について事前に消防本部と協議し、実施計画書を作成し提出しておくことで申請から承認までの手続を電話等により行うことができます。

危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは

指定数量(例:軽油・灯油1000リットル以上)の危険物を危険物施設(ガソリンスタンド等)以外の場所で取り扱うことはできないが、消防長の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵しまたは取り扱うことができるとされています。

消防法第10条第1項(危険物の貯蔵・取扱いの制限等)

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。

被災地で実際に行われた事例は・・・

ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い

危険物を収納する設備からの抜き取り

移動タンク貯蔵所等による給油・注油など

実施計画書の安全対策作成例

-

ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い (PDF 90.4KB)

-

危険物を収納する設備等から危険物の抜取り (PDF 86.2KB)

-

移動タンク貯蔵所等による軽油の給油及び注油等 (PDF 172.1KB)

震災時の仮貯蔵・仮取扱いの手続フロー

手続等について

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森地域広域事務組合消防本部予防課

〒030-0861 青森市長島二丁目1-1

電話:017-775-0853 ファックス:017-775-1444

お問合せは専用フォームをご利用ください。