ここから本文です。

更新日:2023年8月1日

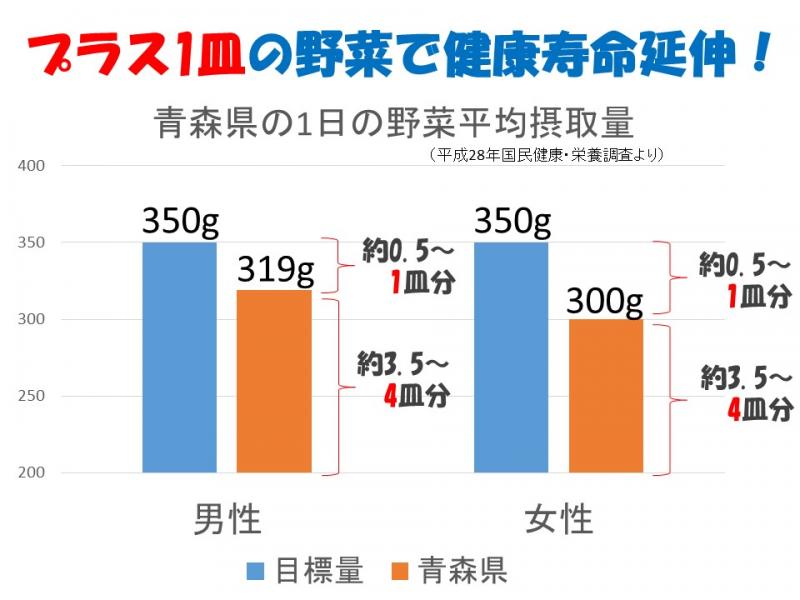

~毎日プラス1皿の野菜~野菜を1日350グラム食べよう!

「健康日本21(第二次)」では、カリウム、ビタミンC、食物繊維等の

適量摂取が期待される量として、成人の野菜の平均摂取量を1日当たり350グラム

とすることが目標とされています。

野菜には食物繊維・ビタミン・ミネラル類などが豊富に含まれており、これらの栄養素は、身体の調子を整えるだけでなく、循環器疾患やがんなどの生活習慣病を予防する働きがあります。そして、野菜の種類によって、多く含まれる栄養素の種類も異なりますので、同じ種類の野菜ばかりではなく、できるだけ多くの種類で350グラムを食べることが望ましいです。

|

△ 1つの野菜だけで350g

|

◎ いろいろな野菜で350g

|

また、野菜のエネルギーや脂質の含有量は、他の食品に比べ低めですので、野菜を多く摂ることは、エネルギーや脂質の摂取を抑え、肥満を予防するという効果も期待できます。

また、野菜のエネルギーや脂質の含有量は、他の食品に比べ低めですので、野菜を多く摂ることは、エネルギーや脂質の摂取を抑え、肥満を予防するという効果も期待できます。

野菜350グラムってどれ位?

生なら両手で3杯分が350グラムの目安です。

また、野菜350グラムは「緑黄色野菜」と「淡色野菜」を組み合わせるとよいでしょう。

【野菜350グラムの組み合わせ例】

|

緑黄色野菜 120グラム |

淡色野菜230グラム |

なお、1日3食に分けると1食あたりでは、両手で1杯分(約120グラム)が目安です。

【野菜1食分の目安(約120グラム)】

|

350グラムの野菜を調理すると、小皿(小鉢)5皿分位の料理になります。

従って、1日に小皿(小鉢)5皿の野菜料理を食べることで、目標の350グラムを食べることができます。

朝・昼・夕に1~2皿ずつで、1日5皿を目指しましょう。

【小皿(小鉢)5皿の例】

|

|

春菊のごまあえ |

具だくさん味噌汁 |

|

キャベツの ペペロンチーノ風炒め  |

【5皿を朝・昼・夕で食べるモデル例】

|

朝〈2皿分〉 |

昼〈1皿分〉 ・天ぷらそば ・かぼちゃの煮物 |

夕〈2皿分〉 ・ごはん ・肉じゃが ・具だくさん味噌汁 ・春菊のごまあえ |

毎日プラス1皿の野菜を

現在、男性・女性ともに小皿(小鉢)1皿分程度の野菜が不足しています。

今の食生活に、もう小皿(小鉢)1皿分の野菜料理をプラスしましょう。

青森県の1日の野菜平均摂取量(平成28年国民健康・栄養調査より)

野菜の主な栄養素と効果的な食べ方

野菜に含まれる主な栄養素と、効果的に摂る食べ方についてご紹介します。

○●○●○ 食物繊維 ○●○●○

食物繊維とは、ヒトの消化酵素では消化できない成分のことです。腸内に発生した有害物質の排出を促す作用があり、便秘予防や腸に関する病気を抑制する働きがあります。また、血清コレステロールや血糖の急上昇を抑える作用があり、脂質異常症や糖尿病の予防効果が期待できます。

野菜の中でも特に食物繊維を多く含む野菜は、れんこん、オクラ、ごぼう、枝豆、かぼちゃ、ごぼう、春菊、にんじんなどです。

野菜の食物繊維を効果的に摂るには「加熱すること」です。加熱した野菜は、生で食べるよりもたくさん食べることができます。筑前煮のような煮物や、温野菜のような蒸し物がおすすめです。

○●○●○ 水溶性ビタミン ○●○●○

ビタミンとは、生きていく上で必要な栄養素のうち、炭水化物・たんぱく質・脂質以外の有機化合物の総称です。ほとんどの場合、生体内で合成することができないので、主に食事から摂取します。

ビタミン類の中でも「水溶性ビタミン」は、水に溶ける性質があるので、必要量以上を摂取した場合は尿と共に体外に排出されます。また、熱に弱いので、調理によって損失しやすい栄養素です。

水溶性ビタミンを効果的に摂るには、熱に弱いことから、そのまま生で食べたりさっと茹でたりする方法がおすすめです。また、煮汁やゆで汁に成分が溶け出すので、具だくさんのスープのように煮汁も一緒に摂れる汁物などもよいでしょう。

〈ビタミンB群〉

ビタミンB1やB2は糖質や脂質、たんぱく質から身体や脳を動かすエネルギーを作り出すために必要で、疲労の予防と回復に欠かせないビタミンです。また、葉酸(ビタミンB9)は赤血球の造血作用や皮膚や粘膜を強くする働きがあるとともに、新生児の先天異常の予防効果もあるので、妊娠時には積極的に摂取してもらいたい栄養素です。![]()

ビタミンB1を多く含む野菜は、枝豆、にんにく、しそ、ししとうがらしなどです。

〈ビタミンC〉

ビタミンCは皮膚の老化を防ぐコラーゲンの生成を助け、肌にハリを持たせる効果がありま す。メラニン色素の沈着を抑えるので、しみやそばかす、日焼けにも効果的です。また、腸管からの鉄分の吸収率を高める働きもあります。

す。メラニン色素の沈着を抑えるので、しみやそばかす、日焼けにも効果的です。また、腸管からの鉄分の吸収率を高める働きもあります。

ビタミンCを多く含む野菜は、ピーマン、カリフラワー、パプリカ、ブロッコリーなどです。

○●○●○ 脂溶性ビタミン ○●○●○

脂溶性ビタミンは油に溶けやすく、熱に強いという性質があります。摂取する際の上限量が定められており、通常の食事では上限量を超えることはほとんどありませんが、サプリメント等で必要以上に摂りすぎると、肝臓などに蓄積して過剰症を起こすこともあるので注意が必要です。

脂溶性ビタミンは、油を一緒に摂ることで吸収が高まります。油を使って炒め物や揚げ物にするほか、脂質を含むごまやアーモンドを使った和え物もおすすめです。

〈ビタミンA〉

ビタミンAは「目のビタミン」とも呼ばれ、目の角膜の細胞を作り、粘膜を健康に保ちます。 また、物が見えたことを認識する網膜の組織である「ロドプシン」の材料にもなっています。

また、物が見えたことを認識する網膜の組織である「ロドプシン」の材料にもなっています。

ビタミンAを多く含む野菜は、にんじん、トマト、ピーマン、かぼちゃ、ほうれん草などです。

〈ビタミンE〉

ビタミンEは、身体の酸化を防ぐ抗酸化作用や、毛細血管を広げて血行を良くし、肌に潤いを与える効果があります。また、血中でコレステロールを運んでいるリポたんぱく質の酸化も防ぐので、動脈硬化予防の効果もあります。![]()

ビタミンEを多く含む野菜は、パプリカ、菜の花、ニラ、ブロッコリー、かぼちゃなどです。

〈ビタミンK〉

ビタミンKは、けがなどで出血した際に、傷口で血液を凝固させ、止血する働きがあります。

また、カルシウムを骨に取り込むのを助けるので、骨粗鬆症の予防にも効果的です。

ビタミンKを多く含む野菜は、ブロッコリー、春菊、小松菜などです。

○●○●○ ミネラル ○●○●○

ミネラルは「無機質」「灰分」などとも呼ばれ、炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミンと並んで五大栄養素の1つとして数えられています。

〈カリウム〉

カリウムは、体内の余分な塩分を排出する働きがあり、不足すると高血圧やむくみの原因となります。

カリウムを多く含む野菜は、なす、たけのこ、かぼちゃ、セロリ、ほうれん草などです。

減塩には、酸味を利かせた料理にすると少ない塩分でもおいしく食べられます。併せて、カリウム豊富な食材を使用することで、高血圧の防止にも繋がります。

また、きゅうりとわかめの酢の物のように、野菜と同じくカリウム豊富な「海藻」を組み合わせると、より効果的です。

〈カルシウム〉

カルシウムは、骨や歯を作る材料となるほか、筋肉や神経の働きに作用したり、精神を安定させてストレスを軽減させる働きなどがあります。

カルシウムを多く含む野菜は、水菜、小松菜、つるむらさき、菜の花などです。

野菜に含まれるカルシウムは、乳製品や小魚に比べて吸収率が低いため、吸収率を上げる「ビタミンD」と一緒にとるとよいでしょう。なお、ビタミンDはきのこ類に多く含まれますので「小松菜としめじのおひたし」などがおすすめです。

〈鉄〉

鉄は、血液中のヘモグロビンと結合して酸素を体内へ運ぶ働きをします。不足すると、貧血などの原因になります。

鉄を多く含む野菜は、ほうれん草、枝豆、パセリ、サラダ菜などです。

野菜に含まれる鉄は、動物性食品に含まれる鉄に比べて吸収率が低いため、吸収率を上げる「ビタミンC」と一緒にとるとよいでしょう。ビタミンCが豊富な野菜のほか、果物もビタミンCを失わずに摂ることができるのでおすすめです。

また、いも類に含まれるビタミンCは加熱に強い性質があるので、「じゃがいもとほうれん草のグラタン」などもよい組み合わせですね。

美味しく手軽に350グラム食べましょう!

野菜を美味しく手軽に350グラム食べるための工夫やアイデアとして

「あおもり健康生活応援レシピ」「健康づくり応援店」をご紹介します。

あおもり健康生活応援レシピ

(「あおもり健康生活応援レシピ」をご紹介します)

「あおもり健康生活応援レシピ」では、市民の皆さんから応募いただいた、

野菜を美味しくたっぷりと食べることができるレシピなどを紹介しています。

ぜひ毎日の献立の参考にしてください。

(レシピ一例)「トマトとたまねぎの和風マリネ」

→詳しいレシピはこちら(PDF:148KB)

健康づくり応援店

(「健康づくり応援店」をご紹介します)

「健康づくり応援店」では、野菜たっぷりメニューの提供などを通して、

お客様の健康を応援しています。皆さんの健康づくりに是非お役立てください。

更新情報

2023年8月1日、「野菜350グラムってどれ位?」等を更新しました。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。