高屋敷館遺跡

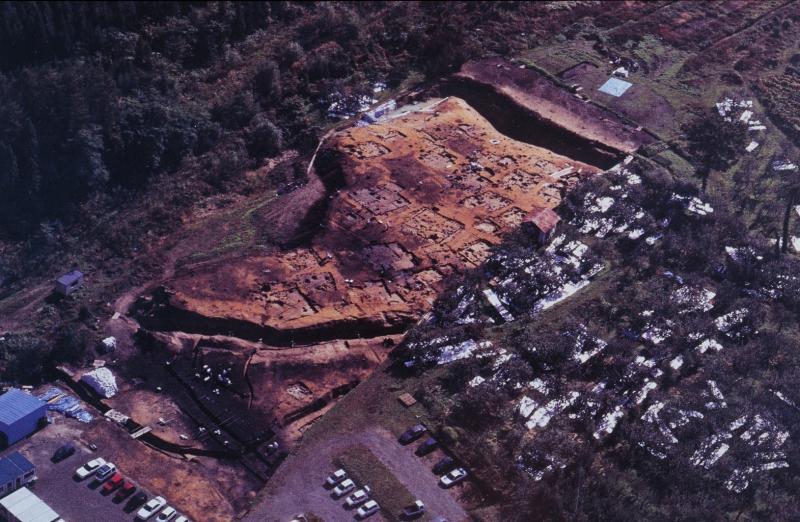

高屋敷館遺跡は、平安時代の環壕集落遺跡で、指定面積約30,000平方メートル(南北約500m、東西約90m)もの広さがあります。

遺跡中心部の空壕(幅6~8m、深さ約3.5m)と、壕を掘り上げた土を外側に積み上げた土塁に囲まれた集落(南北約110m、東西約80m)が特徴です。

また、壕と土塁以外にも、竪穴建物跡や金属を加工・製作したと考えられる工房跡などの様々な施設が多数確認され、土器や金属製品、木製品、土製品などの遺物が多数出土しました。

発掘調査の成果により、極めて重要な遺跡であることがわかったため、国道バイパスの計画路線を西側に迂回して、遺跡を保存することになり、平成13年(2001)に国指定史跡に指定されました。

史跡整備では、この遺跡の最盛期である11世紀代の竪穴建物跡・工房跡12棟について平面表示、柵列・土塁・壕跡について立体表示をしています。

- 所在地

青森市浪岡大字高屋敷字野尻(国道7号線沿い) - 問合せ

017-718-1392(青森市教育委員会事務局文化遺産課)

土塁

土塁は、壕の外側に造られています。幅は2.1mで、総延長は約188mあります。土塁の外周や頂部に、防御を強める柵列のような施設は確認されていません。

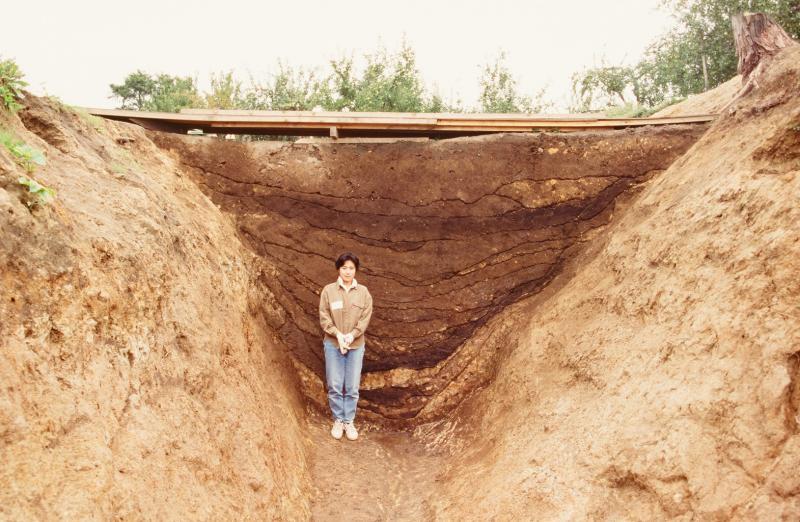

壕

壕は、土塁の内側に総延長約214mにわたって掘られています。基本的には空壕と考えられ、雨水等は東側の大釈迦川へ流れ込むようになっています。

出入口・柵列・門

集落の出入口は、3か所確認されています。西側では土塁が虎口状に途切れており、橋脚のない木製の橋が架けられていたものと考えられます。また、その付近には、壕の内側に沿う形で柵列や門の痕跡が確認されています。

竪穴建物跡

壕で囲まれた内郭からは、竪穴建物跡が70棟ほど見つかっています。最も大きな竪穴建物跡(第23号住居跡)は、直径9m前後の規模で、床面積は約84平方メートルです。建物の中央に4本の主柱穴があり、壁際には多数の壁柱穴を配置しています。

鉄器生産関連遺構

ほぼ方形の直径6m前後の竪穴建物跡で、床面積は約40平方メートルです。この建物は、改築されており、炉跡が見つかっていることから、継続した鉄器生産が行われた施設であったようです。

このページに関するお問い合わせ

青森市教育委員会事務局文化遺産課

〒030-0152 青森市野沢字沢部108番地3 縄文の学び舎小牧野館2階

電話:017-718-1392 ファックス:017-718-1394

お問合せは専用フォームをご利用ください。