言語聴覚室

言語聴覚療法とは

病気や事故などが原因で、「言葉がうまく出てこない」「ろれつが回らない」「話が理解できない」「食べ物がうまく飲み込めない」といった症状が出る方がいます。

こうした、普段何気なく行っている「話す」「聞く」「食べる」などの活動がうまく行えない方の社会復帰のお手伝いをし、必要な援助を行っていくのが言語聴覚療法です。

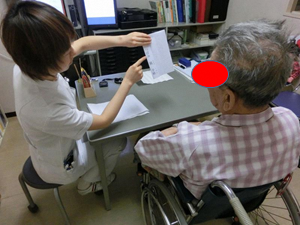

言語聴覚療法場面

言語聴覚療法では、1人1人の症状にあわせた援助を行いますが、当院での例をいくつか紹介します。

- 「言葉がうまく出てこない」「話が理解できない」場合

- 「ろれつが回らない」「声が出にくい」場合

- 「食べ物がうまく飲み込めない」「食事中何度もむせてしまう」場合

この他にも、記憶力や注意力などに問題が生じた方のリハビリも行っています。

様々な症状に合わせて、詳細な評価を行い、家庭復帰、職場復帰を目指した援助を行います。

「言葉がうまくでてこない」「話が理解できない」場合

代表的なものに脳卒中による失語症があります。

聞く・話す・読む・書くといったことばの様々な側面がうまく行えなくなる症状です。

機能訓練だけでなく、実用的なコミュニケーション手段の検討や家族指導、家庭復帰、職場復帰への環境調整なども行っています。

「ろれつが回らない」「声が出にくい」場合

口や舌の運動機能を高め、構音(発音)や発声の改善を目的としたリハビリを行っています。

「食べ物がうまく飲み込めない」「食事中何度もむせてしまう」場合

食べる・飲みこむのリハビリでは、口や舌の運動や発声の練習など、食べ物を用いない練習と、実際の食べ物を用いた練習を行っています。

また、内視鏡や造影検査も行っており、安全に食べるためのポイント(姿勢や食事形態など)を検討します。