町史かわら版(19)

-浪岡町史編集所感-

~別巻Ⅱの編集を終えて~

『浪岡町史』別巻Ⅱの編集にあたった三浦

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

別巻Ⅱの編集内容について浪岡独自のものとして何を資料に組み入れるか苦慮するところでありました。

今日まで採用されてきている歴史的資料は当然取り入れるべきという意見があり、浪岡八幡宮の棟札ほか町内すべての棟札を

また、地域の庶民生活に関する資料も調査して記録しようではないかということになり、故郷浪岡の特色を生かしたものを選びました。庶民の生活史を学問的に究明しようというのは、明治時代に

集落のはずれにある庚申塔や百万遍塔など、1つの石塔にも歴史があり、私たちの生活を支えてきた貴重なものであることを特記しておきたいと思います。

|

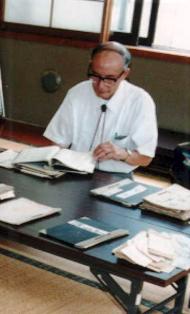

| 資料調査中の 三浦貞栄治編集委員 |

昭和29年(1954)合併以前の各地区の規約も貴重な資料として組み入れました。沖萢節約規約や細野村水車組合規約などは、地区の会合で現物を提示しながら説明して頂きました。県内でも珍しい類いのものといえます。

町内各地域を調査しているとそれぞれの地区に歴史があることがよくわかり、それらを整理し、閲覧できる企画が必要であると感じました。それが明治22年(1889)からの新聞記事の抜粋と写真資料であります。浪岡町の将来を考えると、故郷に関するこれらの資料は、必ずや生かされる時が来るのではないかと思っております。

この別巻Ⅱは、巻末の協力者一覧を見て頂ければわかるように町内の各寺社や各町内会の皆様などの協力があっての刊行であり、執筆者各位と町民が一体となっての作品であると考えております。末永く町民の生活記録として愛読されることを願っています。

『広報なみおか』平成16年(2004)10月1日号に掲載

|