弘前藩庁日記に浪岡を読む(12)

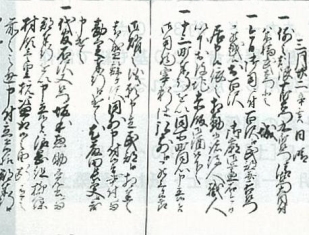

今回は「一里杭」をテーマにしましょう。時代はやや遡ります。宝永8年(1711=正徳元)3月22日条の「弘前藩庁日記」は

|

| 「弘前藩庁日記」(宝永8年3月22日条) |

一 代官石沢又左衛門が坂本惣助 の覚書を添え郡奉行を通して 申立てた。浪岡組柳久保(北 大釈迦)村領の壱里杭が盗ま れたという報告である。前例 の通りに(一里杭を)建て直 すよう郡奉行に命令した。

という内容の記事を載せています。文中に見える代官は、村々を支配する浪岡組の役人、郡奉行は地方を支配する長官です。坂本惣助は大釈迦地域の庄屋と思います。

一里杭は道筋に立てられた交通標識で、街道筋一里(約4km)ごとに設けられていました。一般的には一里塚と呼び、一里杭、一里山ともいいます。旅人は一里杭(一里塚、一里山)で歩いた距離を知り、馬方は駄賃の計算をしました。塚(山)は道路の両側に築かれ、大きさは直径10m、県南地方に多く残っています。

弘前藩では元禄6年(1693)に道路検地(道路の距離の調査)をしました。一里杭を立てたのはこの時のこと、それ以前に書かれた「津軽領道程帳」には、一里山と書かれています。また、これには下十川の端、浪岡と杉沢の間、徳才子の北に一里山があると記されています。

|

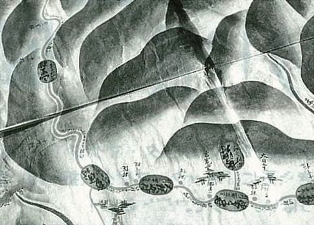

| 「浪岡組絵図」−十町杭、一里塚の所在地が記されている− |

このころ津軽では不作が続き、藩の財政は悪化し、農民の負担が増えていたのです。藩庁では構築のため農民の徴発をせず、安価にあがる方法を考えていたのではないかと思います。

街道筋にはこのほか追分杭や村境杭、十町杭などがあり、並木も植えられていました。並木といえば、以前並木松を折る人がいたことを書きました。道路施設の維持には苦労があったようです。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成13年(2001)1月1日号に掲載

|