弘前藩庁日記に浪岡を読む(10)

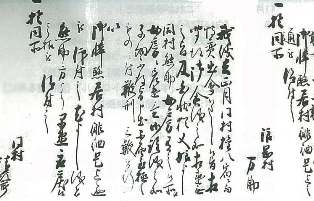

今回は文化8年(1811)6月28日の記事を読むことにしましょう。浪岡村の道端で役人が申し渡した事柄です。

|

| 「弘前藩庁日記」文化8年6月28日条 |

一 浪岡村 万助 お前が去る正月、浪岡村の権八が 開いた賭場に行き、博打をしたこ とは(役人に)知られている。取 り調べの際(お前は)間違いない と白状した。また娘のよしを、妻 のいる同村の熊助に女房として遣 わした。詮議の際、止むを得ない 事情があったと述べているが、不 届き至極である。(よって)鞭刑 三鞭とする。村内での生活は今ま で通り許す。娘よしは熊助のとこ ろから取返すように命令する。

このあとに、権八の賭場で博打をした浪岡村の清次郎、中野村の丑、太田村の市を鞭で3回打つ刑に処するという申し渡しが続きます。一方権八は正月中、2度も賭場を開いた罪によりこれも鞭刑三鞭となりました。

また万助の娘よしを女房にした妻帯者熊助は“とんでもないこと不届き至極である”としてこれも鞭刑、ほかより厳しく12回打たれることになりました。

娘のよしは父の万助が博打に負けたため、借金のかたに取られたのです。ひょっとすると苦界に売られていたのかも知れません。テレビの時代劇、古くは東映映画のシーンが頭に浮かびます。

6月28日の記事はさらに続きます。権八の属した五軒組合の人々は取り調べを受け、賭場が開かれていることを知りながら止めさせなかったのは不届きと、900文の罰金を30日以内に支払うよう命ぜられました。江戸時代の村落には五人組制度があり、納税や防犯などに連帯責任を負わされていたのです。

その上、浪岡村の庄屋には5日間の戸締めが申し渡されました。この期間玄関には釘が打たれ外出は許されない謹慎処分です。

この事件が化政期(文化・文政期 1804〜29)のゆるやかな社会を示すのか、貧富の差や階層分化にあえぐ農民生活を物語るのか、ともあれ考えさせられる記録です。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成12年(2000)11月1日号に掲載

|