弘前藩庁日記に浪岡を読む(8)

安政6年(1859)7月11日の「弘前藩庁日記」には、次の様な記事があります。

|

| 「弘前藩庁日記」安政6年7月11日条 |

|

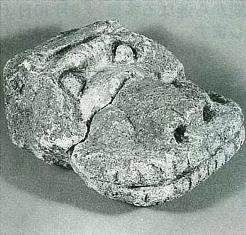

| 発見された獅子頭 |

一 寺社役が申し出た。浪岡組中野村 の社司有馬伊予から、別紙のよう な申し出があったので調査した。 神像と獅子頭、土器も差し出した ので調べたところ、いずれも数百 年土の中に埋もれていたとみえ、 何の神であるか分からない。獅子 頭は目鼻ロ(の形態)は知ってい るが、(出土品の)作り方は異様 であり古代の作と思われる。なお、 少々違いもあろうが、亀ヶ岡より でる器物と同類のものとみられる。 いずれも古代の物に相違ないと思 われるので(殿様に)ご覧いただ いた上、社司伊予に返還するよう 仰付けてはどうか。このことは (寺社役が)申し出た通り(処理 するように)申し付けた。

有馬伊予は北中野の天王社、現在の広峰神社の神官です。神像、獅子頭、土器が出土したので、藩の寺社役に届け出たものとみられます。今から140年前、黒船が来航し箱館(函館)の開港が話題になったころの出来事です。

寺社役は神像と獅子頭について、急な判断を避けています。土器は亀ヶ岡(木造町)の出土品と比較しており、当時の考古学の研究水準をうかがうことができます。

ところで、この時の出土品とみられるものが現存するのです。写真の獅子頭は石製、万延元年(1860)に御廟館(雀倉)から出土した旨を記した付箋がついています。年代が1年ずれていますが、後年記述の際聞違えたのでしょうか。雀倉は源常平の入口、屏風館・御廟館と呼ばれている辺りと考えられます。中世の鰐口が発見され、源常館や玄上寺の跡ともいわれています。

明治前期に浪岡を訪れた土岐蓑虫は、土器や石器、考古学に関心を持ち絵にしています。中世の館に展示されている屏風には、「北中野村屏風館跡」から発掘され、天皇社が所蔵している神像、獅子頭、土器が描かれており、「藩庁日記」の記事にある遺物と考えられているのです。

ともあれ源常平の先端部は浪岡の歴史を考える際重要な地点であり、そこから出土した遺物は貴重です。それが保存されていたことは本当にうれしいことです。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成12年(2000)9月1日号に掲載

|