弘前藩庁日記に浪岡を読む(7)

「昔は浪岡からの道筋に、美しい並木松があった」。6月9日に開かれた王余魚沢地区町史懇談会の際、集落の方々が話してくださった言葉です。そして、稲荷神社鳥居左の老松が、名残の1本であることも知ることができました。

街道の並木は夏の強い日差しをやわらげ、冬の風雪を防ぎ、往来を楽にしたのです。弘前藩庁が並木に松を植えたのは、17世紀後半の碇ヶ関街道整備の時からと考えられています。

浪岡から五本松、王余魚沢を通り青森の堤橋に出る道は、古くから「大豆坂(まめさか)街道」と呼ばれ、大釈迦峠−鶴ヶ坂の道筋とともに重視されてきました。

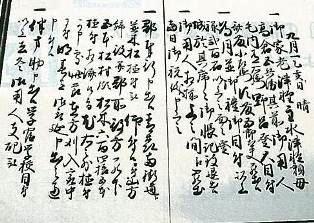

江戸時代後半、外ヶ浜への2つの街道に、並木松が植えられました。「弘前藩庁日記」享和元年(1801)9月1日の条に、

|

| 「弘前藩庁日記」(享和元年9月1日条) |

|

| 旧道と並木松(王余沢稲荷神社) |

一 郡奉行が申し出た。青森両街 道に並木の植え付けを(藩主 が)仰付けられた。山方締役 と郡奉行配下の役人が現地に 行き、五本松村領に六四五本 の松の植付けを完了した。こ のほかにも植えなければなら ない所があるが、稲刈の最中 なので、明春まで延期したい と郡奉行から申し出があった ので、そのように命令した。

と記されています。翌年3月18日の条には、「青森街道の並木植え付けを完了した」という記事のほか、並木松見継役が任命されています。

享和3年10月30日の条には、見継役である本郷村の津川武右衛門と吉野田村の木村長太郎が病身のため御役御免を願い出、代わりに五本松村の長兵衡、王余魚沢村の太郎兵衛、柳久保村(北大釈迦)の甚七が任用されました。3人とも庄屋で苗字帯刀が許され、諸御役(税)の免除もありました。

藩庁では立札やお触れにより並木の保護を命じましたが、十分ではありませんでした。見継役は担当区域を巡回し、木を伐ったり、馬を木につないで倒した者を捕えています。

このようにして松並木は育ってゆきました。植えてから200年、稲荷神社の並木松は、周囲2m70cm余、今日も元気な姿が見られます。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成12年(2000)8月1日号に掲載

|