弘前藩庁日記に浪岡を読む(3)

前回は犯罪を話題にしました。今回は楽しく旅に出ましょう。「弘前藩庁日記」は享保19年(1734)4月の条で、浪岡地域に住んだ人の旅を2つ載せています。

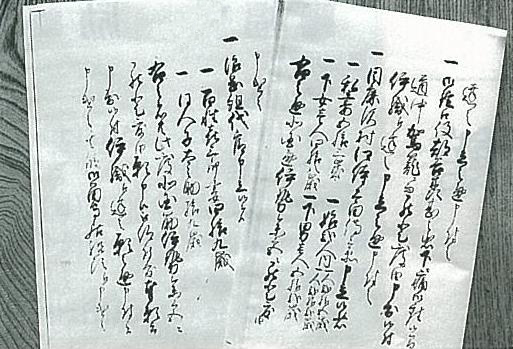

〇四月十二日(写真上の右) 一 目(女)鹿沢村の江(郷)侍太田伝兵衛が申立てきた。

|

| (左)4月15日 (右)4月12日 |

一 私の妻五十三歳 一 娘二人内一人は二十五歳 一 一人は二十二歳 一 下女一人四十八歳 一 下男一人五十二歳

右の者が北国道から伊勢参宮に行きたい、と申し出たので伊織へこれを連絡し、申し出のとおり許可した。

〇四月十五日(写真上の左) 一 浪岡組代官が申し上げるには、 一 百姓喜三郎の妻四十九歳 一 同人の子大之助十九歳

右の者が北国道を通り伊勢参宮をしたいと願い出た(以下省略)。

|

| 伊勢神宮参詣碑(榊 浅利氏宅) |

百姓喜三郎の妻子の旅も許されています。ほぼ同時に届け出ていますから、伝兵衛と喜三郎の家族は一緒に行ったのかも知れません。

おそらく、田植えを済ませてから出発し、8月には戻ってきたと思います。北国道を通るとありますから、日本海岸を南下し、富山・金沢を通って名古屋に出、伊勢路に入ったのでしょう。お伊勢さまだけでなく、西国33か所をも巡拝したと思われます。

お土産には、参拝した社寺の砂を持ち帰る例が多かったようです。無事帰国すると砂を埋め石碑を建てて、行けなかった人々と拝みました。西国を巡拝するのと同じ御利益がある、と信じられていたのです。

それにしても2人の妻達は元気です。女の足とはいえ、1日10里(40km)近く歩かねばなりません。19歳の大之助君、良く勉強してきましたか。当時の伊勢参りは、農産物の研究をはじめ、さまぎまな教義を身につける機会でした。江戸時代も中期になると、豊かな農民が現われ、旅に出ることが出来るようになったのです。藩では多くの人が行くとせっかくのためた幕府の貨幣が流出するので制限したのです。伊勢参宮は一生に1度許される長旅でした。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成12年(2000)4月1日号に掲載

|