弘前藩庁日記に浪岡を読む(2)

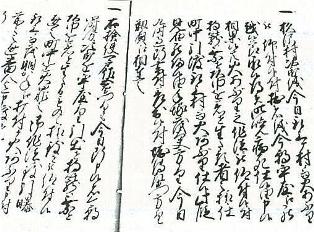

今回はちょっと気分の悪くなるお話です。300年前、浪岡町域のS村の出来事としておきましょう。元禄9年(1696)9月3日の「弘前藩庁日記」には、

|

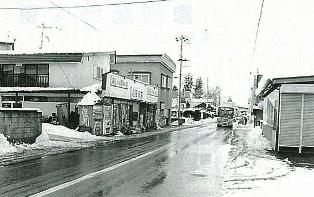

| 現在の取上 |

|

| 「弘前藩庁日記」 元禄9年9月3日 |

S村の次郎を今日取上村で 火あぶりの刑にするように 命令されていた。牢屋に行 ったところ、次郎は昨晩病 死していた。しかし処刑が 決っていたから、かごに乗 せ、頭巾をかぶせ生きてい るように見せて町内を引き 回し、取上村で火あぶりに した。このようなことを見 届けてきたという報告が手 塚茂大夫から差出された…。

という記事が2項目に分けて載せられています。死んだ犯人を火罪の作法通り引き回わし処刑したのです。刑場の取上村は弘前市、松森町から旧国道を大鰐の方に少し行ったところです。刑場跡は民家になっており、庭先に地蔵堂があります。処刑された人々の冥福を祈るために造立された、と伝えられています。

次郎は、S村の勘三郎の持家を借りて生活していました。生活は苦しかったに違いありません。盗みをし、勘三郎の家に火をつけて捕らえられたことが、5月8日の「弘前藩庁日記」からわかります。浪岡組の代官の取り調べ内容が載っているのです。次郎は4か月間牢屋で過ごしました。その間にお白州に引きだされ、火あぶりの判決が下りたのです。しかし、死後の処刑となると、テレビのお白州の場面のような気分にはなれません。

この年、浪岡町域ではいろいろなことがありました。3月24日女鹿沢で土蔵破り、4月11日五本松で盗人、6月7日浪岡で土蔵破り、7月14日には浪岡八幡宮に盗賊が入っています。もう1つ、火事が多いのです。3月22日に徳才子で2軒、27日に杉沢村で8軒、4月2日には女鹿沢で1軒、5日杉沢村で2軒、これは次郎の放火です。さらに20日に浪岡で1軒焼けました。

このように事件が続発したのは、前年の凶作が原因と推測されます。空腹と火事・泥棒は関係が深いようです。

次郎の犯罪の背景には、元禄の大飢饉という社会不安がありました。華やかな元禄文化、同じころ、津軽では苦しい生活が続いていたのです。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成12年(2000)3月1日号に掲載

|