○青森地域広域事務組合文書取扱規程

平成27年3月25日

規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 文書の受取、配付及び収受(第11条―第15条)

第3章 文書の処理(第16条―第23条)

第4章 文書の施行(第24条―第35条)

第5章 補則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、青森地域広域事務組合(以下「組合」という。)の文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(1) 課 青森地域広域事務組合事務分掌条例(平成3年条例第16号)に定める課及び青森地域広域事務組合消防本部の組織に関する規則(平成27年青森地域広域事務組合規則第6号)に定める課並びに青森地域広域事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成26年青森地域広域事務組合条例第3号)に定める消防署をいう。

(2) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した書類、図面、写真、フィルム及び電子文書であって、職員が組織的に用いるものとして、組合が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたものを除く。

(3) 電子文書 電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって記録されたものであって、電子計算機による情報処理が可能なものをいう。

(4) 電子署名 電子文書に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(5) 電子文書交換システム 総合行政ネットワーク又は霞が関WANを通じて、地方公共団体又は国の府省との間で、電子文書に電子署名を付与し、交換を行うためのシステムをいう。

(6) 総合行政ネットワーク文書 電子文書交換システムにより電子署名が付与される電子文書をいう。

(7) 電子メールシステム 青森市行政情報ネットワーク、総合行政ネットワーク、霞が関WAN又はインターネットを通じて、組合、他の地方公共団体、国の府省、住民、事業者等相互間において、電子文書の交換を行うシステムをいう。

(8) 電子メール文書 電子メールシステムにより交換される電子文書をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常に処理経過及び所在を明らかにし、事務を能率的にできるようにしておかなければならない。

2 事案の処理は、すべて文書によるものとする。

(総務課長及び庶務課長の責任)

第4条 事務局においては、総務課長(以下「総務課長」という。)は、各課の文書事務を総合的に分掌し、文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。

2 消防本部及び消防署においては、庶務課長(以下「庶務課長」という。)は、各課の文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。

(課長等の職務)

第5条 課の長(以下「課長」という。)は、常に所属職員をして文書の作成及び文書の取扱いを習熟させるとともに、当該課における文書事務の円滑かつ適正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱責任者等)

第6条 課内における文書事務の円滑かつ適正な処理を図るため、課に文書取扱責任者(以下「責任者」という。)、文書取扱副責任者(以下「副責任者」という。)及び文書取扱担当者(以下「担当者」という。)を置く。ただし、課長がその必要がないと認めるときは、副責任者を置かないことができる。

2 責任者及び副責任者の指定は、課長が所属職員のうちから主幹、係長又は主査を指名して行う。この場合において、課長は当該指定を行ったときは、その旨を総務課長又は庶務課長へ報告しなければならない。

3 責任者は、課長の指示により次に掲げる事務を自ら処理するほか、当該事務に係る課内職員の指導を行うものとする。

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書事務の改善及び進行管理に関すること。

(3) 文書の形式の審査に関すること。

(4) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(5) その他文書の処理に関すること。

4 副責任者は、責任者の事務を補佐し、責任者に事故があるときは、その職務を代理する。

5 第1項で規定する担当者の指定は、課長が所属職員のうちから1人以上の職員を指名して行う。

6 担当者は、責任者の処理する事項を補助するほか、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の収受及び供覧に関すること。

(2) 文書ファイルの管理に関すること。

(3) その他文書の処理に関すること。

(公文書の種類)

第7条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

(2) 公示文書

(3) 令達文書

(4) 一般文書

2 法規文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 法第15条の規定により制定するもの

3 公示文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 告示 法令等の規定に基づき、決定した事項を一般又は一部の者に公示するもの

(2) 公告 法令等の規定により公告すべき旨が規定されているもの及び一定の事項を特定の個人又は団体に公示するもの

4 令達文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 規程 所属機関又はその他の職員に対し、その職務を指揮命令するため制定するもの

(2) 達 特定の個人又は団体に対し、権限に基づき、一方的に指示又は命令するもの

(3) 指令 個人又は団体からの申請若しくは願い出に対して、その権限に基づいて許可等の行政処分を行う場合及び補助金の交付等の場合に指示又は命令するもの

(4) 通達 所属機関又はその職員に対し、指揮命令するために発するもの

5 一般文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 上申 上司又は官公署に対し、意見又は事実を述べるもの

(2) 内申 上司又は官公署に対し、希望等を具申するもの

(3) 進達 個人又は団体から受理した書類等を上司又は官公署に取り次ぐもの

(4) 副申 上司又は官公署に対し、進達する文書に意見を添えるもの

(5) 申請 上司又は官公署に対し、許可、認可、補助等一定の行為を求めるもの

(6) 伺 上司の意思決定を求めるもの

(7) 報告 上司又は官公署に対し、一定の事実、その経過等を知らせるもの

(8) 届 上司又は官公署に対し、一定の事項を知らせるもの

(9) 通知 特定の相手方に対し、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの

(10) 協議 一定の事実の決定又は一定の行為をするに当たり、相手方に同意を求めるもの

(11) 照会 相手方に対し、事実等の回答を求め、又は情報の提供を求めるもの

(12) 回答 照会等に応答するもの

(13) 依頼 相手方に対し、その義務に属しない行為を求めるもの

(14) 証明 特定の事実、法律関係等を公にするもの

(15) 諮問 一定の機関に対し、調査又は審議を求めるもの

(16) 答申 諮問された事項に対し、意見を述べるもの

(17) 復命 上司から命令された用務の結果等を報告するもの

(18) その他契約書、要綱、記録、建議等職務上作成したもの

(備付文書)

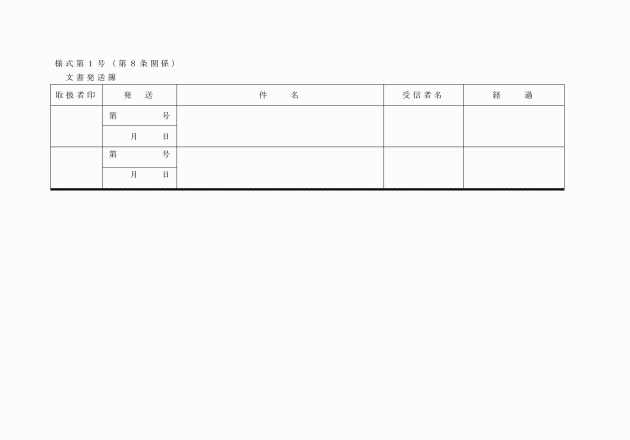

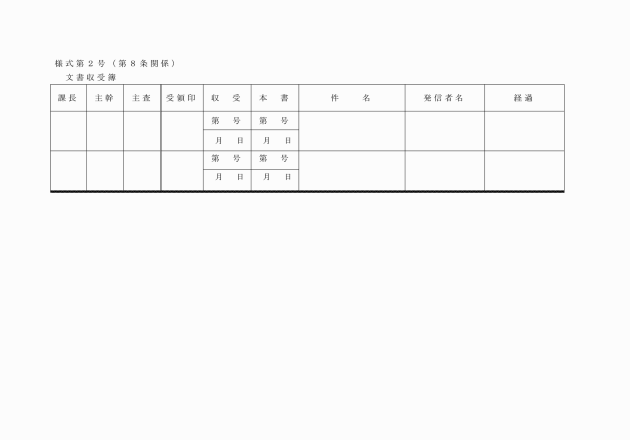

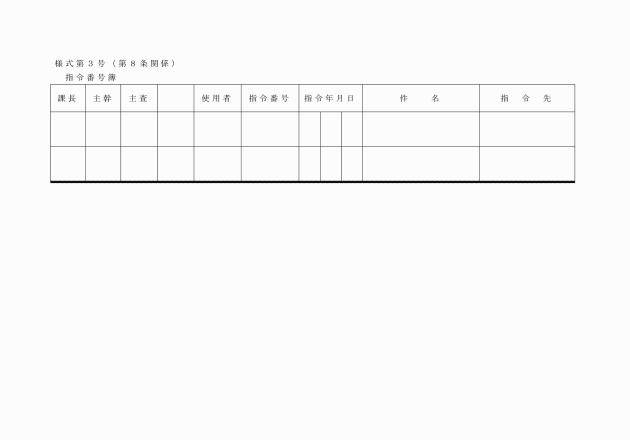

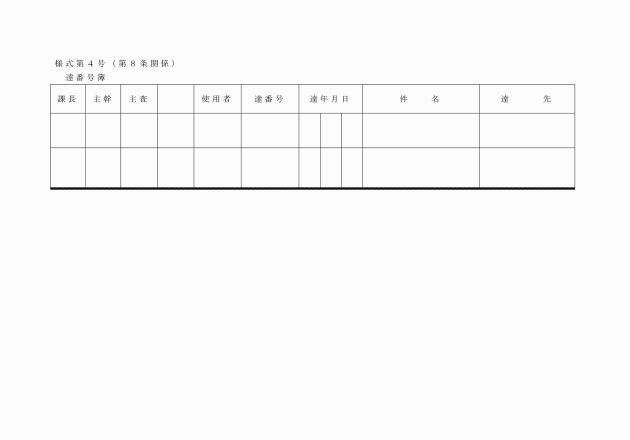

第8条 各課には、特に必要がないと認めたものを除き、次の簿冊を備え付けて置かなければならない。

(1) 文書発送簿(様式第1号)

(2) 文書収受簿(様式第2号)

(3) 指令番号簿(様式第3号)

(4) 達番号簿(様式第4号)

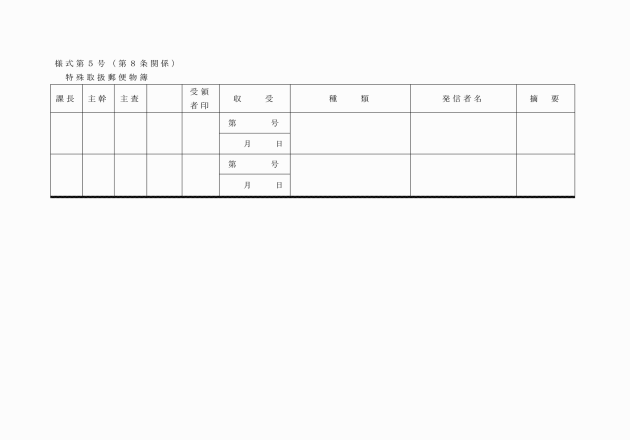

(5) 特殊取扱郵便物簿(様式第5号)

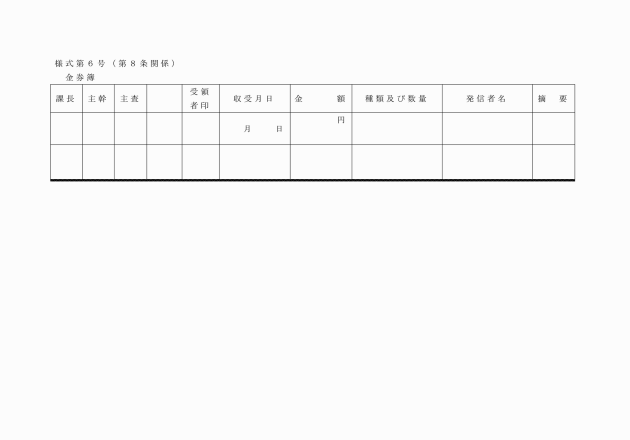

(6) 金券簿(様式第6号)

2 総務課には、次の簿冊を備え付けておかなければならない。

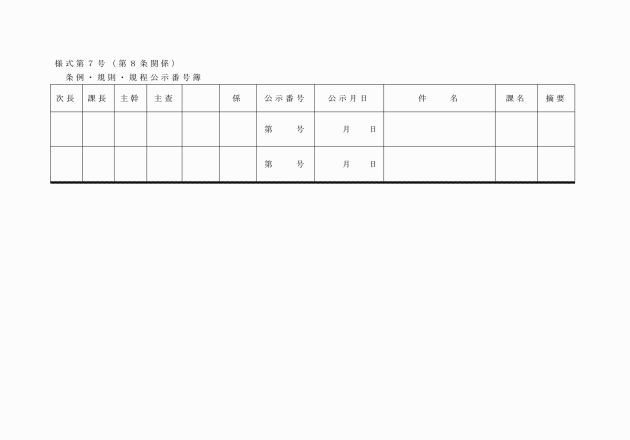

(1) 条例・規則・規程公示番号簿(様式第7号)

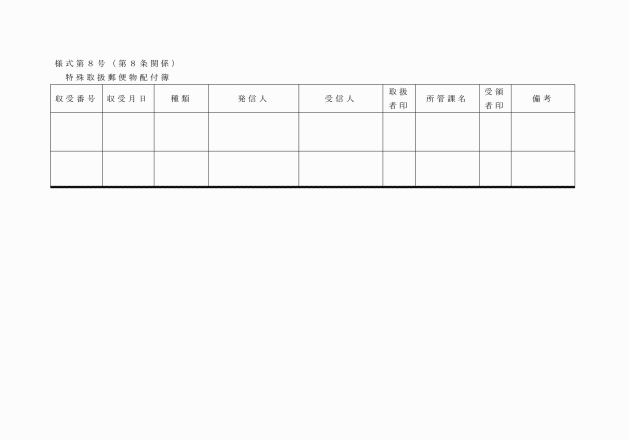

(2) 特殊取扱郵便物配付簿(様式第8号)

(3) 前2号に定めるもののほか、特に必要と認める簿冊

3 各課は、特に必要と認めたときは、必要な簿冊を備え付けておかなければならない。

(法規文書等の記号及び番号)

第9条 法規文書、公示文書及び令達文書(規程に限る。)は、施行の際に「青森地域広域事務組合」の次にそれぞれの文書種別名及び文書番号を付さなければならない。

2 令達文書(規程を除く。)は、施行の際に「青広」の次にそれぞれの文書種別名、課名の頭文字又は課名を表す複数の文字(以下「文書記号」という。)及び文書番号を付さなければならない。

(一般文書の記号及び番号)

第10条 各課において、発送する文書には「青広」の次に文書記号及び文書番号を、収受文書には文書番号を付さなければならない。

2 前項の文書番号は、発送又は収受に分け、会計年度による一連番号とする。ただし、軽易なものは、号外とすることができる。

第2章 文書の受取、配付及び収受

(文書の受取及び配付)

第11条 組合に到達した文書(各課に直接到達した文書を除く。)は、総務課(消防本部及び消防署分と判明するもの(以下「消防関係」という。)については庶務課)が受け取り、次に掲げるものを除き、開封することなく、各課に配付するものとする。

(1) 特殊取扱郵便物

(2) 審査請求、訴訟、入札その他その内容が重要若しくは異例と認められるもの又は到達の日時が権利義務の得喪に関係の深いもの(以下「重要文書」という。)

(3) 配付すべき具体的な宛名が封皮に表示されていないもの(以下「配付先未定文書」という。)

2 前項各号の文書は、総務課(消防関係については庶務課)において、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 特殊取扱郵便物は、封皮に収受印を押し、特殊取扱郵便物配付簿に登載の上、所管の課に配付して受領印を受け取ること。

(2) 重要文書は、封皮に収受印を押し、開封し、総務課長(消防関係については庶務課長)が上司又は所管の課長と協議の上、その取扱いを定めること。

(3) 配付先未定文書は、開封してあて先を確認の上、所管の課に配付すること。

3 2以上の課に関係のある文書は、総務課(消防関係については庶務課)において、最も関係の深い課に配付するものとする。

4 分掌事務に関して配付先が明らかでない文書は、総務課長(消防関係については庶務課長)が関係上司と協議の上、当該文書を処理すべき課を決定し、当該課に配付するものとする。

(文書の収受)

第12条 各課の責任者は、前条の規定により配付された文書を収受しなければならない。

2 文書の収受は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 文書の余白に、各課備付けの収受印(様式第9号)を押すこと。

(2) 文書収受簿に登載すること。ただし、特殊取扱郵便物は特殊取扱郵便物簿に登載すること。

(3) 開封した文書に、現金、有価証券その他これらに類するものが同封されているものについては、金券簿に登載すること。

(4) 文書番号を当該文書に記入すること。

(電子メール文書等の収受)

第13条 各課の責任者は、受信した電子メールで必要と認めるものは、速やかに紙に印刷出力し、前条第2項に定めるところにより収受しなければならない。

2 各課の責任者は、別に定めるところにより配付された総合行政ネットワーク文書を、前条第2項に定めるところにより収受しなければならない。

(文書の返付)

第14条 配付された文書が、当該課の所管に属しないものである時は、その理由を付して速やかに総務課(消防関係については庶務課)に返付するものとし、各課相互に受渡しをしてはならない。

(料金未払等の郵便物)

第15条 料金未払又は料金不足の郵便物は、差出人が官公署であるもの又は総務課長又は庶務課が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、受け取るものとする。

第3章 文書の処理

(処理方針)

第16条 責任者は、文書を収受した場合において、上司の閲覧に供しなければならないと認めるものは、速やかに供覧しなければならない。

(口頭又は電話による処理)

第17条 口頭又は電話による照会、回答、報告等で重要なものについては、その要領を記録し、それを文書にして取り扱い、処理しなければならない。

(文書の起案)

第18条 全ての事案の処理は、文書によるものとする。

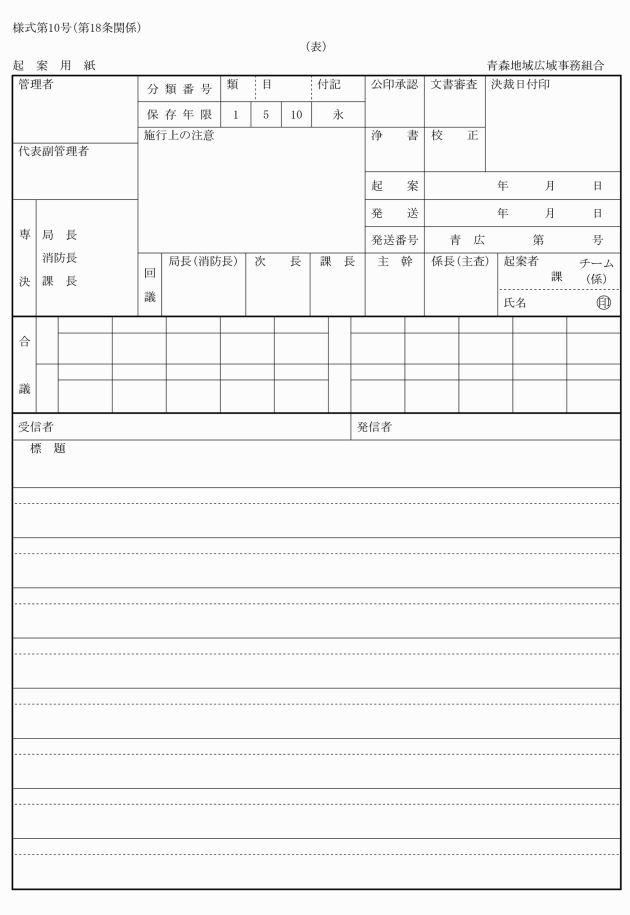

2 文書の起案は、起案用紙(様式第10号)による。ただし、所定の様式、簿冊、帳票等で処理できるもの又は軽易な文書には、決裁欄を設け、必要事項を記載して行うことができる。

3 起案文書等を加除訂正したときは、その箇所に認印し、疑義の生じないようにしなければならない。

(起案の要領)

第19条 文書を起案する際は、決裁を受けようとする理由、目的及び当該事務の処理に関して必要な事項を簡潔に記載するほか、必要に応じ関係法令及び関係書類等を添付し、その根拠、理由、経過等を明らかにしなければならない。ただし、事案が定例又は軽易なものは、これを省略することができる。

2 起案文書は、口語体を用い、簡潔かつ正確でなければならない。

(左横書きの原則)

第20条 文書は、すべて左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令等の規定により縦書きとされているもの

(2) 毛筆を用いるものその他の横書きを不適当とするもの

(3) その他横書きにすることが不適当であると認めるもの

(決裁)

第21条 第18条の規定による事案の処理は、全て上司の決裁を受けなければならない

2 秘密又は重要な文書は、その欄外に「秘」又は「重要」と朱書きし、その文書の内容を説明しうる職員が自ら携行して決裁を受けなければならない。

(合議)

第22条 2以上の課に関連する事案に係る文書の起案は、決裁を受ける前に関係の深い課から順次合議を経なければならない。ただし、緊急の場合は、直ちに決裁を受け、その後に関係課に回覧することができる。

2 前項の合議については、関係課間に意見の相違がある場合は、互いに協議するものとし、なお意見が一致しないときは、上司の指示を受けなければならない。

3 合議を受けた事案について、再回を要する関係課は、当該起案文書の施行上の注意欄に「要再回○○課」と表示し、決裁後、速やかに再回を受けるものとする。

4 合議を経た事案につき、その内容に重要な変更を加え、又は廃案となったときは、速やかに当該起案文書を合議先に回し、又はその旨を通知しなければならない。

第4章 文書の施行

(原議の処理)

第24条 決裁を受けた起案文書(以下「原議」という。)で施行を要するものは、特に指示のある場合を除き、速やかに処理しなければならない。

(文書の審査)

第25条 原議のうち、次に掲げるものは、総務課長及び庶務課長又は責任者の審査を受けなければならない。

(1) 議案

(2) 条例、規則、規程、要綱その他例規の制定及び改廃に関するもの

(3) 法令に関する事項で重要又は異例に属するもの

(4) その他重要又は異例に属すると認められるもの

2 原議のうち、課長の決裁に係るもの又は軽易な文書は、当該課の課長又は責任者の審査を受けなければならない。

3 第1項の規定による審査を受けた原議であって、管理者、副管理者、事務局長又は消防長の決裁に係るものについては、総務課長、庶務課長又は責任者による審査印の押印を受けるものとする。

(浄書)

第26条 原議で施行を要するものは、各課において速やかに浄書しなければならない。

(公印等の押印)

第27条 施行を要する文書(法令等により押印不用と定められているものを除く。)に係る原議については、公印の保管責任者又は取扱責任者による承認印の押印を受け、その後において、当該施行文書に青森地域広域事務組合公印規則(平成27年青森地域広域事務組合規則第1号。以下「公印規則」という。)に定める公印を押印しなければならない。

(1) 相手先が組合内である一般文書

(2) 組合外からの文書のうち、電子メール又はファクシミリ等により回答する旨が定められているもの

(3) その他総務課長又は庶務課長が軽易と認める文書

(発送文書)

第28条 発送文書は、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 文書発送簿及び原議に、発送年月日及び発送番号を記入すること。

(2) 発送文書のうち郵送するものは、各課で包装するとともに、郵便切手を貼付し、又は郵便料金後納印を押印し、速やかにこれを発送しなければならない。

2 前項の規定により電子メール文書を施行する場合は、電子メール文書を作成する画面において、必要に応じ標題又は内容を標記した上で、送信しようとする電子文書を添付して行うものとする。

(総合行政ネットワーク文書による施行)

第30条 総合行政ネットワークに参加している地方公共団体又は霞が関WANに参加している国の府省に発送する文書は、総合行政ネットワーク文書を送信することにより施行することができるものとする。この場合において、当該文書に係る起案用紙の施行上の注意欄に(第18条第2項の規定により起案用紙によらないで起案するときは、当該文書の余白)に「総合行政ネットワーク文書施行」と表示した上、決裁を受けるとともに、文書発送簿の経過欄にも当該表示をしなければならない。

2 施行する総合行政ネットワーク文書については、第27条第1項の規定による公印の押印に代えて電子署名を付与しなければならない。この場合における電子署名の付与に関し必要な事項は、別に定める。

(電子掲示板による施行)

第31条 不特定の職員に対して周知する文書は、青森市行政情報ネットワークのフォーラム(以下「電子掲示板」という。)に電子文書を掲載することにより施行することができるものとする。この場合において、当該文書に係る起案用紙の施行上の注意欄(第18条第2項の規定により起案用紙によらないで起案するときは、当該文書の余白)に「電子掲示板施行」と表示した上、決裁を受けるとともに、文書発送簿の経過欄にも当該表示をしなければならない。

(公示文書等の取扱い)

第32条 青森地域広域事務組合公告式条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第1号)の規定により掲示場への掲示を要する文書は、総務課に回付しなければならない。

2 総務課長は、前項により回付された文書を、条例・規則・規程公示番号簿に登載するほか、暦年により種別ごとに一連の番号を付し、公示しなければならない。

(令達文書の取扱い)

第33条 達文書及び指令文書は、達番号簿及び指令番号簿に登載し、処理しなければならない。

(発信者名)

第34条 発送文書は、管理者名を用いなければならない。ただし、当該文書の性質又は内容により、代表副管理者、副管理者、事務局長、消防長、次長又は課長名等を用いることができる。

(完結文書の処理等)

第35条 処理を完了した文書は、青森地域広域事務組合文書編さん保存規程(平成27年青森地域広域事務組合規程第9号。以下「保存規程」という。)の規定により処理されなければならない。

2 完結していない文書は、未完結文書としてその処理状況及び所在を明らかにしておかなければならない。

第5章 補則

(庁外持ち出し等の制限)

第36条 文書は、庁外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(部外者の閲覧)

第37条 課長は、職員以外の者から各課に備付けの文書の閲覧を求められたときは、上司の指示又は関係課長との協議により、差し支えないと認めるものに限り、閲覧させることができる。

(文書の編さん等)

第38条 文書の編さん保存及び廃棄については、保存規程の定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月規程第3号)

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。