町史かわら版(17)

−浪岡町史編集所感 近現代の編集終えて−

〜山のあなたに・・・〜

『浪岡町史』第4巻の編集にあたった稲葉克夫先生から編集所感をいただきましたので紹介します。

|

| 稲葉克夫編集委員 |

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

町史の近現代編の編集でいろいろな人と出会った。

茶屋町玄徳寺門前の碑、

吉野田から屯田兵として北海道に赴いた士族対馬仙蔵の子孫とは旭川で会い、美瑛町の大久保悦子さん夫妻はそれが縁で去年吉野田へ来られ、対馬工さんと百数十年ぶりの親戚名のりをした。

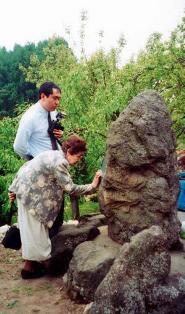

西山にレリーフのある相沢良は大久保さんと血がつながる。レリーフに花を捧げ、弘前茂森町の宝積院では墓石を懸命に撫でていた。

それにしても近現代編の浪岡の人物は凄い。

自由民権運動でも、政友会・民政党の戦前の2大政党政治でも、一方の領袖が浪岡八幡宮の阿部政太郎であり、他方は大杉村の工藤善太郎だった。なんと2人は明治、大正、昭和3代30年間青森県政界のリーダーだった。そして戦後の革新の旗頭津川武一も党派や政治を越えた存在だった。

|

| 相澤良碑に詣でる 大久保悦子さん |

私は亡びるのだ/その村の耐えていたものの内側へ/かすかな水滴のしたたりへと/(『冬の村』より)

浪岡の大地を踏みしめ、隆の里も常田健も偉業を成しとげた。常田の絵にはゴーギャン風のやすらぎがみえる。平井信作の

近現代編の時間は140年だが、私は幕末明治生まれの父祖と一緒に育ったから、それは忘却の過去ではない。父は一耕園と名づけた畑に仲町の平野種苗店仕入れの新種のリチャードやゴールデンを植えた。店の清蔵氏はリンゴ浪岡発祥説を固く信じていた。

私には美人川は伝説でなく、過ぎし日の面影が息づいている。されど今、町の晩鐘を聴く。私は阿部合成とは違った「見送る人々」の一員となった。

山のあなたの空遠く 幸い住むと人の言う

『広報なみおか』平成16年(2004)8月1日号に掲載

|