弘前藩庁日記に浪岡を読む(15)

弘前藩庁が毎年のように出したお触れに、次のようなものがあります。「弘前藩庁日記」の事をかいつまんでご紹介しましょう。

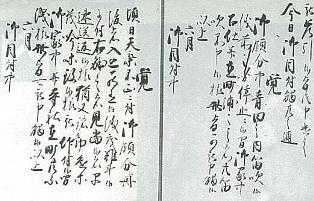

天保5年(1834)6月4日条

一 今日御目付から、左のようなお触れが出された。

|

| 「弘前藩庁日記」(右)青田之内笛吹禁止(左)丹後者追放 |

覚 御領内で青田の内に笛を吹くこと は、前々から禁止してきた。御家 中召し使い、ならびに村や町、漁 村の住民が笛を吹かぬように、各 地に触れてほしい 以上 御目付中

お触れは広く一般に出される命令です。浪岡組の代官や村々の庄屋にもこのような内容のお触書きが送られました。

さて、「青田之内」に笛を吹いてはいけないのはなぜでしょうか。「弘前藩庁日記」に記載されているほかの年の日付は次のとおりです。

|

| 浪岡地域の秋景色 農民に対する統制は厳しかった |

○安永2年(1773)5月9日

毎年5月半ばから6月上旬にかけて出されています。この時期の農村では、田植えや、田草取りに精を出していました。まだ今年の作柄もわかりません。冷害や台風、大水があるかも知れません。さなぶりのあとも笛を吹いて浮かれてはいけないということです。

笛は村祭りやねぶた、そのほかいろいろな機会に吹いたと思います。農民の娯楽でもありました。もうひとつ、笛は嵐を呼ぶという考え方です。大風が吹いてはかないません。

豊年を願う気持は農民だけではないのです。農民が納める年貢米を売って、藩を運営する殿様にとっても豊年であって欲しかったのです。ともあれ、笛に浮かれ農作業がおろそかにならないように、黄金色の稲穂が波打つまで笛を吹かせなかったのだと思います。

さて、先にあげた内容の記事に続いて「丹後者」を追放するようお触れが出ています。丹後は岩木山の神、安寿と厨子王を苦しめた山椒太夫の出身地です。丹後の人が津軽に入ると岩木山の神が怒り悪天候が続く、津軽では「丹後の日和」と呼び天気回復のため「丹後者」を領外に出すように命じたのです。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成13年(2001)4月1日号に掲載

|