弘前藩庁日記に浪岡を読む(5)

「弘前藩庁日記」にたびたび出てくる浪岡地域の人物に、徳才子村の定右衛門があげられます。彼は18世紀前期を中心に活動しました。

|

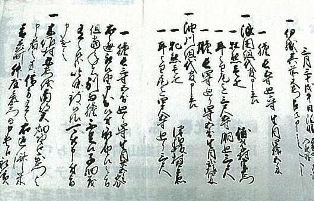

| 「弘前藩庁日記」元文2年3月30日条 |

一 浪岡組代官が申し出た 一 牡熊一疋 徳才子村 定右エ(衛)門 一 耳より尾迄三尺五寸(1m) 胴廻り三尺(90cm) 一 膽(胆の異字体) 長さ四寸(12.1cm) 廻り四寸五分(13.6cm) 生の目方二十四匁(90g) < 中 略 > このような熊をとったという 申し出があったので(上役が) 今年は特に膽が不足するよう にいわれたので(浪岡へ)連 絡した。

|

| ニホンツキノワグマ |

「弘前藩庁日記」の元文2年(1737)3月30日の条には、このような記事があります。定右衛門は猟師でした。熊を多くとるので知られており、この年の10月には3疋もとっています。猟は高館山(黒石市)や相沢の山中、荒川の沢(青森市)まで行っています。4人から10人位のチームを作り行動していたようです。

徳才子村の検地帳には、定右衛門の名はありません。彼は農地や宅地を持っていなかったことになります。「弘前藩庁日記」は定右衛門の身分を「百姓」とせず、「猟師」と記しています。秋から春にかけて狩猟に従事し、夏場は兄の家で農作業を手伝っていたのでしょうか。

熊の胆(

この時代、熊は民家の周辺にたびたび現れ、人々に恐怖を与えていたのです。元文5年2月2日の記事には、樽沢村の喜平次が常盤組内で狼、熊、猿の被害を防ぐため、鉄炮打ちをするように藩庁から命じられています。山から遠い常盤地域にも、熊が出没していたのです。熊を3疋とると褒美として、銭1貫500文与えるという記事も見られます。

古くから熊は神聖な動物と考えられてきましたが、江戸時代の中期には浪岡地域の人々の生活を脅かし、防衛策を考えなければならなかったのです。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成12年(2000)6月1日号に掲載

|