浪岡北畠氏の足跡(7)

〜伊勢国司家と浪岡御所〜

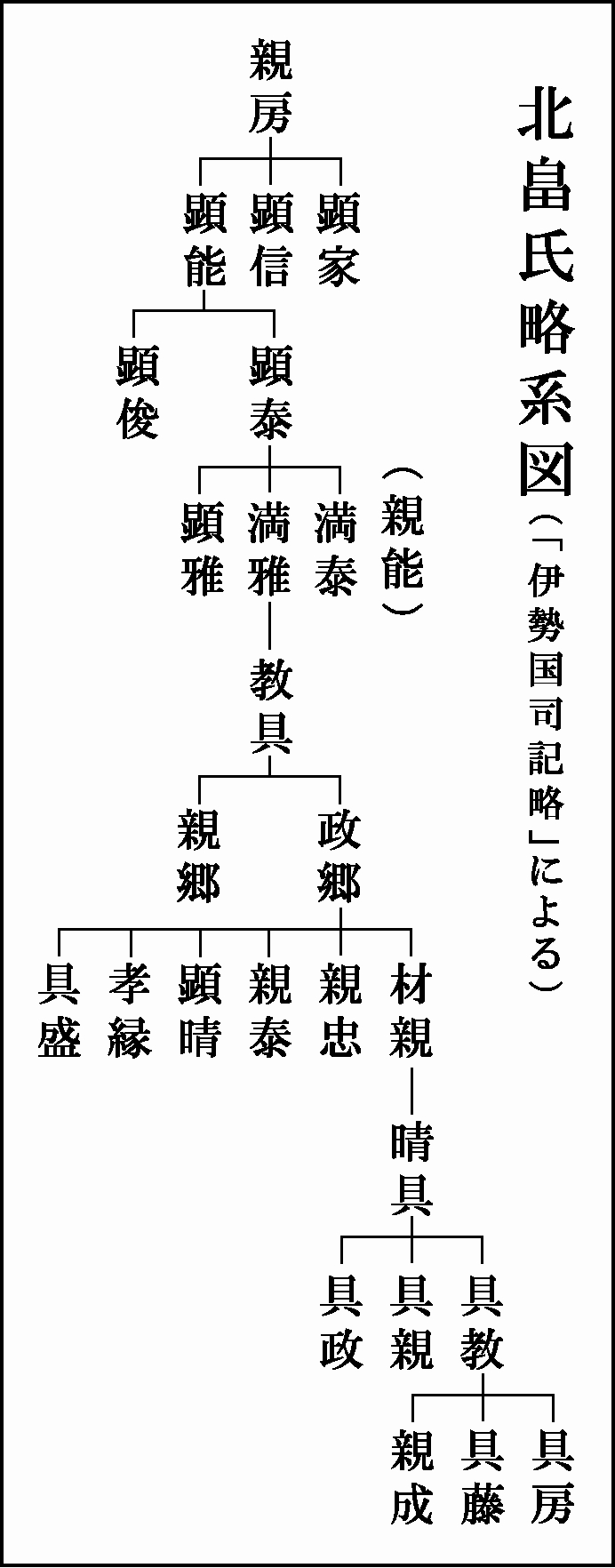

北畠親房には顕家と顕信のほか、顕能という子どもがありました。今回と次回は、この家系について考えたいと思います。

北畠顕能が伊勢国司(国の長官)に任命されたのは、建武2年(1335)のことでした。父親房は『神皇正統記』を著わし、「大日本は神国なり」と主張しています。顕能の任国には神々の頂点である伊勢神宮があります。

|

| 北畠氏館跡庭園 |

ところで、伊勢神宮と、南朝の拠点のある吉野(奈良県)とは、峠道で直接結ばれているのです。

顕能はその中間にある

多気((三重県)の地に、壮大な山城と美しい庭園を持つ居館を構えました。おそらく、父北畠親房の考えと思います。

そして、その子孫は「伊勢国司家」として、伊勢国を長く支配しました。

時は移り、織田信長が力を持つようになると、伊勢国の不安は増大しました。顕能の子孫である北畠

具教(は信長の圧力に屈し、織田

信雄(を養子にしただけでなく、策略にはまり自殺に追いこまれたのです。

天正4年(1576)、伊勢国司家は240年の歴史を閉じました。ちょうどそのころ、大浦為信も浪岡御所北畠

顕村(攻撃の策をねっており、2年後の天正6年(1578)に浪岡城は落城しています。

それでは遠く離れた伊勢と浪岡を結ぶもの、両北畠氏の接点を探してみましょう。

津軽の歴史の中には、浪岡御所の祖先を顕能とする見方があります。しかしこの説は、系図作成の際の誤りと考えるのがよいでしょう。一方「津軽郡中名字」が、浪岡御所について、「伊勢国司浪岡御所源具永

卿」と記しています。

具(永は16世紀に実在した人物です。彼の子供は

具(統、孫は

具(運と具のつく名前が続きます。同じ頃、伊勢国司家でも晴

具(や

具(教が活動しています。ところで、具運の名付親は公家の

山科言継(、この人物は伊勢国司家とも縁がありました。案外伊勢・浪岡両家の接点は、京都にあったかも知れません。

次回は伊勢国司北畠氏の遺跡にご案内しましょう。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成11年(1999)10月1日号に掲載