ふるさとの写真を読む(14)

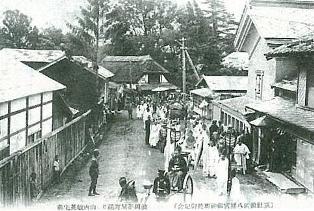

今回は、昭和10年代半ばの浪岡中心部を、絵葉書から偲びたいと思います。右下の絵葉書は、浪岡八幡宮の

浪岡八幡宮が県社に昇格したのは昭和13年(1936)のこと、昭和15年には浪岡城跡が史跡に指定され、町制も施行されました。皇紀紀元2600年を祝った年でもあります(浪岡では式典を翌年行っています)。

神輿の寄進にはこのような時代背景があったと思います。奉納者は川田林士郎氏、埼玉県出身で、浪岡駅前に倉庫を持ちりんご移出商を手広く営んでおりました。

絵葉書に見える神輿の渡御は、昭和16年(1941)8月14日午後1時から始まり、近在からどっと人が押寄せた旨を『東奥日報』は報じています。2枚のうち上の絵葉書は、行列が旧国道の浪岡橋を渡って左折した地点、山内呉服店前です。

|

| 絵葉書1(昭和10年代半ば 浪岡八幡宮の神輿渡御の風景) |

|

| 絵葉書2(昭和10年代半ば 浪岡八幡宮の神輿渡御の風景) |

下の絵葉書は仲町を現在の国道十字路側から撮ったもの、右書きの看板「平野八百屋」さんは国道交差点の北側にありました。

商店街の屋根はトタン・柾・萱葺など雑多です。この地域は昭和21年の大火で焼失しました。行列を見る人の中には軍服姿があり、幟からは「武運長久」「萬歳」「国威(高揚ヵ)」などの文字が読み取れます。日中戦争も満4年を過ぎ、国際関係は緊迫の度を増していました。

現在、家ごとの国旗掲揚は人力車の存在とともに忘れ去られてしまいました。それにしても「味の素」の看板は、この調味料の歴史の長さを物語ります。昭和16年夏!太平洋戦争は、人力車の車輪の回転とともに近づいていたのです。

前回の鈴蘭山の写真の女学生の1人、中村みきさんから電話をいた

だきました。一緒に写っている友人をさがしておられます。60年前の友

情がよみがえるよう祈ります。ご愛読ありがとうございました。次回から

は中世、「北畠氏の足跡」を連載します。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成11年(1999)3月1日号に掲載

|