ふるさとの写真を読む(1)

今回から内容を大きく変えて、写真資料を

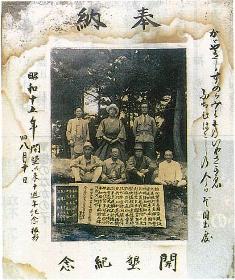

今回は女鹿沢の稲荷神社に奉納された野尻地区の開墾記念写真を読むことにします。下の写真は、写されている内容と台紙の説明、額縁の中に納められていた記録から、撮影は昭和14年(1939)旧5月、翌15年旧8月10日(新9月11日)に奉納したと考えられます。

昭和15年、日中戦争が泥沼状態になっていたこの年、日独伊三国同盟が調印され、日本軍の北部仏印進駐も行われました。生活用品の統制が強化され、都市では砂糖やマッチが切符制になった年です。政府は皇紀2600年記念式典を挙行し、国民の団結をはかりました。いわゆる“新体制”の時代です。写真の右側の和歌は「かゝやきし すめらみこと(天皇)の いやさかゑ ふちむほとし(2600年)の 今日ぞ目出度」と詠んでおり、天皇中心の国家体制が強く感じられます。

額縁の中には変色した1枚の和紙が入っていました。「願文」や「当時協力者」11人の名前、撮影した時の様子などが記されています。

開墾発起人成田与施慈は願文の中で、昭和初年に青作・水害・冷害で農民の不安が続いたことを述べ、昭和6年の大凶作に触れています。そして女鹿沢地域の人々の生活安定のため、野尻の区有林50余町歩を区民に分けて開墾を進めたことを記しています。

|

| 女鹿沢稲荷神社蔵 |

写真を貼った台紙の裏面にも記録があります。そしてこの写真と額縁全体から今でいう“村おこし”の意気込み、不況克服のための開墾と食糧増産に励む農民の気迫など、満州事変勃発から太平洋戦争直前までの村人の姿を読みとることができるのです。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成10年(1998)2月1日号に掲載

|