石造文化財が語るもの(13)

浪岡町が交通の要衝にあることは、自他ともに許す所です。江戸時代の末に書かれた『滑稽嘘盡戯』(津軽道中譚)は、「浪岡に到(ママ)り見れば実にも四道<東は青森道、西は弘前道 北は三厩道 南は黒石通り>追分の大駅」と述べています。このほか下十川から十三への道、大釈迦から七段板を越えて新田地帯に達する道も分かれています。

しかし道路の分岐点に立つ交通標識「追分石」は確認できません。方位を示す標識があっても、おかしくない土地柄なのです。

|

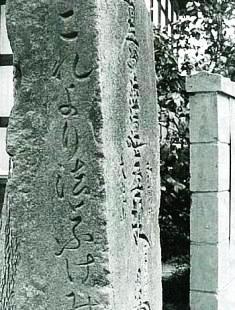

| 法峠への追分石(高館) |

|

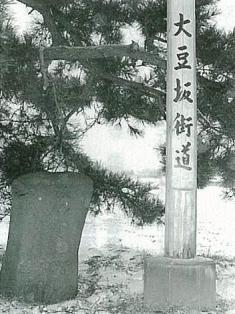

| 入内への追分石(高田) |

浪岡町の周辺に目を向けると、追分石は案外多くあるのです。三不動の1つである黒石市上十川の長谷沢神社一の鳥居左下には、正徳4年(1714)造立の追分石があります。県内でもっとも古い追分石です。その先黒石警察署の傍にもあります。

「題目石」の存在で知られる

御国三拾三所右往還 奉納 観世音菩薩納経塚 西国三拾三所左入内

と記しています。観音経を納めた塚で、入内観音に参詣する旅人のために建てたもの、信仰心からの造立です。追分石が浪岡町内で確認できないのは①木製の杭で代用していた、②浪岡には三十三観音をはじめ信仰の場が少い、③石材の産地がないことなどが考えられます。しかし追分石は造立されていたのかも知れません。ご存知の方、ぜひお知らせ下さい。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成10年(1998)1月1日号に掲載

|