町史研究余録(9)

〜新撰陸奥国誌(1)〜

『

大釈迦峠の上りロ、柳久保村の項には、

「青森道鶴ヶ坂一里余を越てここに来り、これより原子通五大区六小 区五所川原及木造への岐路ありて人馬多く休息す、因て旅舎茶店あり」 「家数二十七軒、又三丁二十間鶴ヶ坂登り口、阪中に家居一軒あり」 「土地下の下田多畑少し、稗蕎麦を糧とし、農隙に駄馬を逐のみ、余産なし」

と記されています。ここから浪岡までの村の産業は「前村の如し」と書いていますから、あまり豊かだったとは思えません。

|

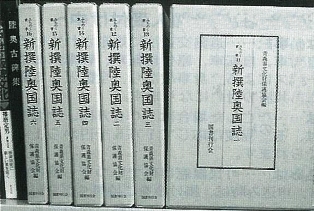

| みちのく双書『新撰陸奥国誌』第1巻から6巻まで |

各村の戸数をまとめてみますと、 ・山里村 廃して人家なし ・柳久保村 二十七軒 ・大釈迦村 二十三軒 ・徳才子村 二十五軒 ・長沼村 十六軒 ・高屋敷村 四十軒 ・杉沢村 九十軒 ・浪岡村 百六十九軒

となっています。現在の集落の規模とくらべてください。

柳久保は七段坂を越えて西北地方に通じる道の分岐点で、浪岡とともに交通の要衝であり、行き交う人馬も多かったのです。浪岡には江戸時代の伝馬に代わる陸運会社の駅が設けられました。1小区には991頭の馬がおり、このうちのかなりの数が物資の輸送にあたっていたものと考えられます。

『道の駅』を設置しようとしている今の浪岡町とあい通じるものがみられます。やはり地理的条件からくるものなのでしょうか。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成8年(1996)3月1日号に掲載

|