町史研究余録(7)

〜御郡中村名書上帳〜

前回は「藩律」に記されている浪岡地域の事柄を紹介しました。今回は、浪岡に藩の「倉府」(御蔵)があったことや、行政区域についても触れてみます。

藩の御蔵は文化10年(1813)の絵図から下町の南側にあったことが分かります。行政区域は、津軽を3郡に分けており、浪岡地域は田舎郡に含まれていました。

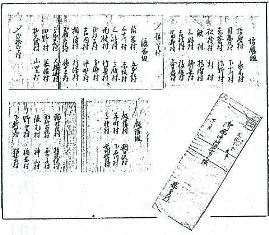

それでは、浪岡地域には、どのような村があったのでしょうか。文化10年の「御郡中村名書上帳」(国文学研究資料館蔵)には、弘前藩領内の802か村が29組(小国新田を含む)に分けられています。

「浪岡組」は浪岡・五本松、上十川・赤坂・三嶋・高館・堤館・竹鼻・二双子・本郷・吉内・中野・相沢・杉沢・王餘魚沢・徳才子・高屋敷・大釈迦・細野・長沼・柳久保・山里の計22ヵ村から構成されていました。竹鼻・二双子など現在の黒石市域も、浪岡組に属していたのです。最後の山里村は、大釈迦峠旧道ぞいにありました。

|

| 御郡中村名書上帳の一部 |

これらの村は自然集落を基礎に形成され、庄屋(農民)を中心に運営されました。各村は米に換算した生産力により上村・中村・下村にランク付けされていました。

年貢米は村単位にまとめて、各地の御蔵に納めさせたのです。藩では各組に代官(武士)を置いて、庄屋を支配しました。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成8年(1996)1月1日号に掲載

|