○青森地域広域事務組合警防規程

平成27年3月25日

規程第26号

目次

第1章 総則

第2章 消防隊等の編成

第3章 警防計画

第4章 警防活動

第5章 非常災害

第6章 特別警備及び警防訓練

第7章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、青森地域広域事務組合が行う警防活動に関して必要な事項を定め、消防隊等の円滑適正な運用を図り、もって警防対策の万全を期することを目的とする。

(1) 警防活動 火災、その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生のおそれのある場合において、その被害を最少限度にとどめるために行う活動及びこれに備える態勢をいう。

(2) 消防隊 消防機械器具を装備した消防吏員の1隊をいう。

(3) 救助隊 特殊機械器具及び人命救助用資機材を装備し警防活動を行う消防吏員の1隊をいう。

(4) 救急隊 救急用機械器具を装備し、救急活動を行う消防吏員の1隊をいう。

(5) 指揮隊 災害現場において、指揮業務、安全管理等を行う消防吏員の1隊をいう。

(6) 通信指令課 通信機器を備え付け、災害、救急及び一般の通信並びに災害に関する指令、情報、報告等を適確に統制処理するための課をいう。

(7) 指揮本部長 災害現場において、指揮本部を設置し、消防隊、救助隊、救急隊及び指揮隊(以下「消防隊等」という。)を統括する最高指揮者をいう。

(8) 救助活動 災害現場における人命の検索、救出及び救助のため行う消防機関の行動をいう。

(9) 非常災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第2条第1号に掲げる暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発をいう。

(職務)

第3条 消防長、次長及び課長並びに消防署長及び副署長その他消防吏員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防長は、所属職員を指揮して、消防署長(以下「署長」という。)の行う警防活動の最高方針を決定し、災害の拡大を防止するための指揮統括をする。

(2) 次長は、消防長を補佐し、消防長不在のときは、その職務を代行する。

(3) 課長は、消防長が行う警防施策に参画し、別に定めるところにより所属職員を指揮する。

(4) 署長は、消防長が行う警防施策に参画し、所属職員を指揮して災害の防御、警戒その他の警防業務を処理する。

(5) 副署長は、署長を補佐し、署長不在のときは、その職務を代行する。ただし、署長及び副署長がともに不在のときは本署の主幹及び署長が指名した者(以下「本署の主幹等」という。)がその職務を代行する。

(参集)

第4条 消防職員は、非番日又は休日であっても災害が発生したことを覚知したときは、その状況により災害現場又は最寄りの本署若しくは分署(以下「署」という。)に参集しなければならない。

(招集)

第5条 消防職員の招集は、青森地域広域事務組合招集規程(平成27年青森地域広域事務組合規程第23号)の定めるところによる。

第2章 消防隊等の編成

(消防隊等の編成)

第6条 署長は、次の各号に掲げる消防隊等を編成しなければならない。ただし、車両又は人員の都合により、編成できないときはこの限りでない。

(1) 消防隊

ア 消防車両 1台

イ 隊員 5名

(2) 救助隊

ア 救助車両 1台

イ 隊員 5名

(3) 救急隊

ア 救急車両 1台

イ 隊員 3名

(4) 指揮隊

ア 指揮車両 1台

イ 隊員 5名

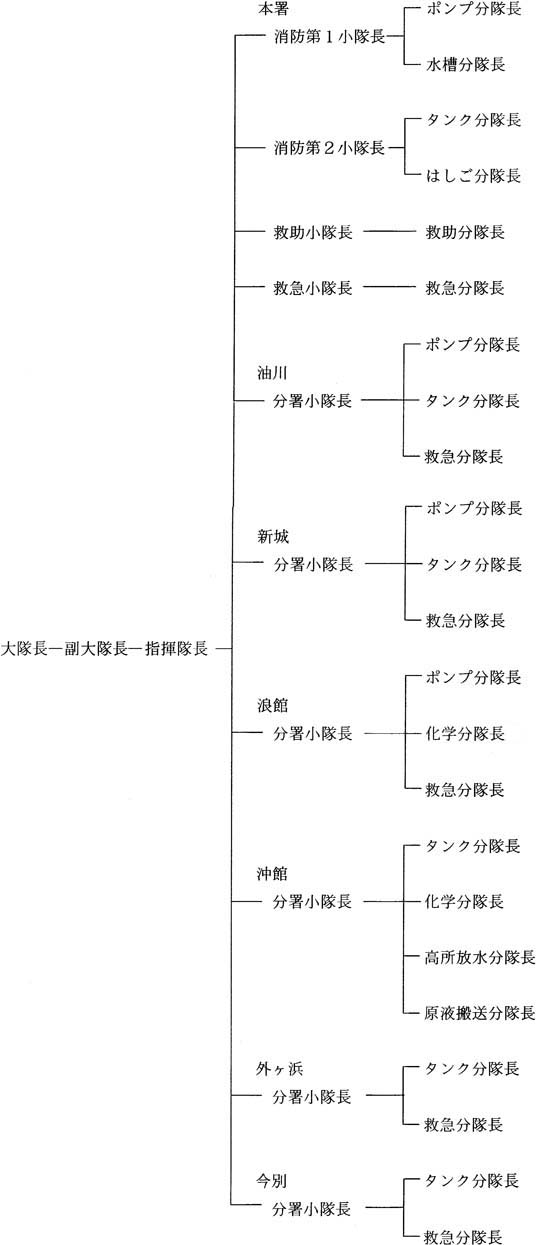

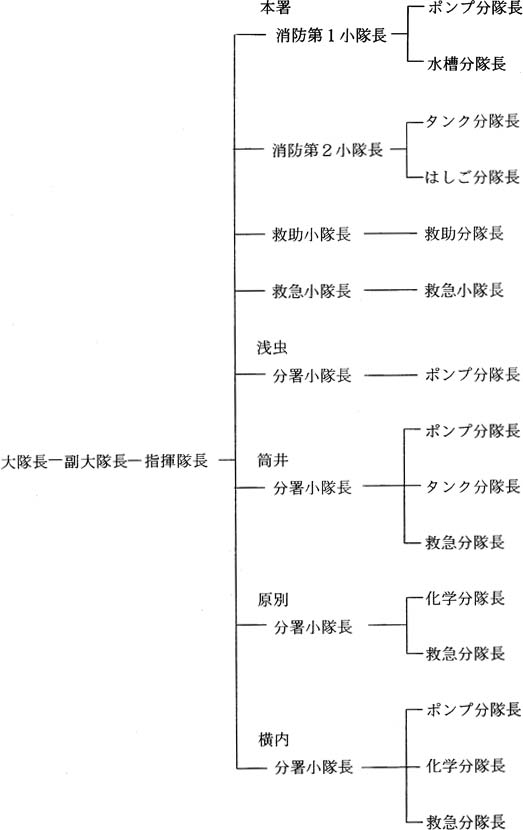

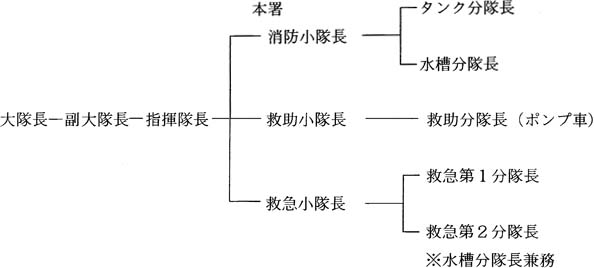

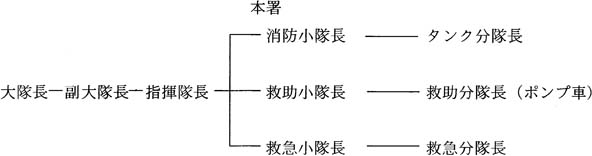

2 消防隊等にそれぞれ指揮者1名を分隊長として置き、次の編成表のとおり消防司令又は消防司令補の階級にある者(分署長を含む。)を小隊長とし、消防司令の階級にある者(本署の主幹等)を指揮隊長、副署長を副大隊長、署長を大隊長とする。ただし、配置車両の増減又は種別により、その都度分隊名を変更するものとする。

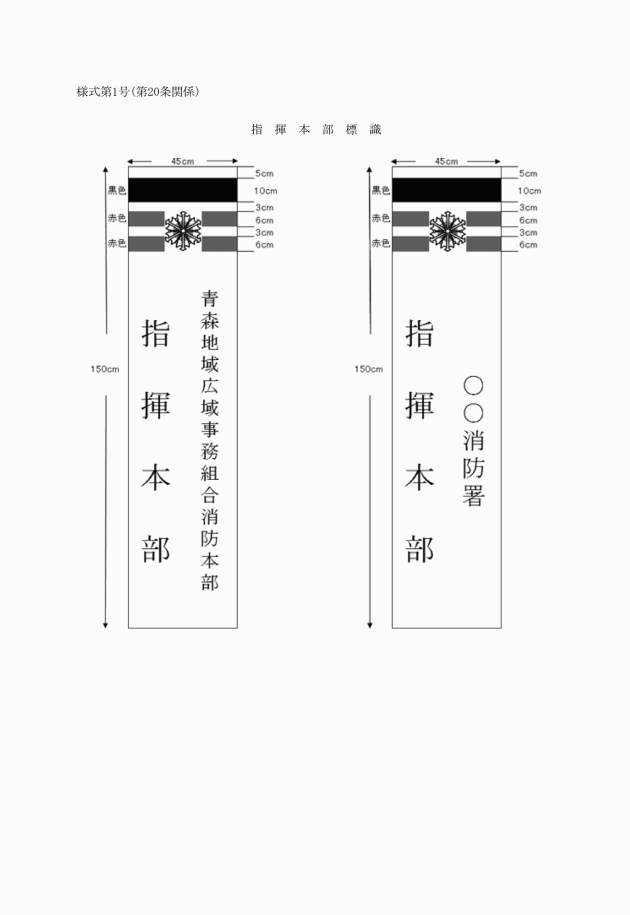

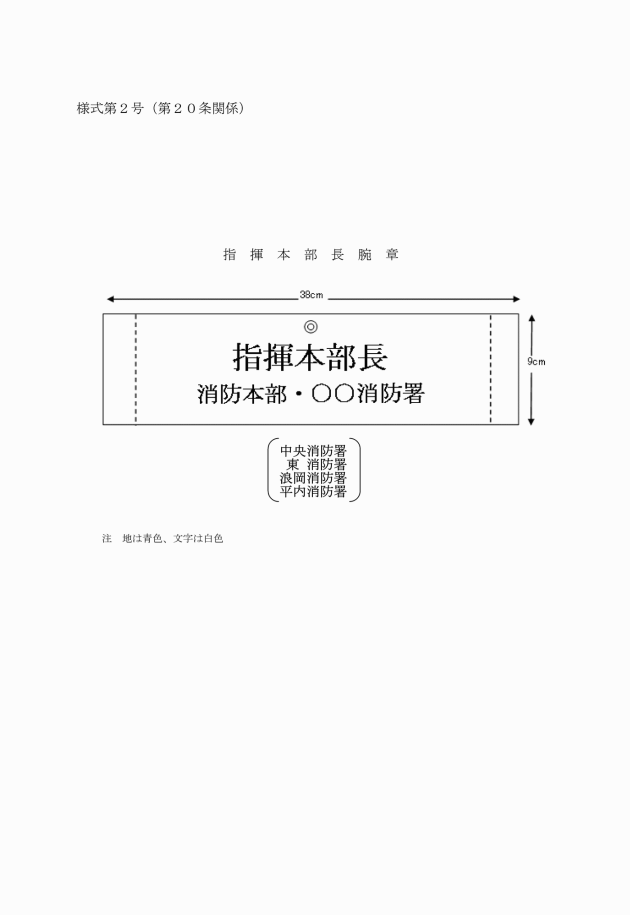

(中央消防署)

(東消防署)

(浪岡消防署)

(平内消防署)

3 消防隊等には、隔日勤務者を1隊及び2隊に区分し、配置するものとする。

(編成報告)

第7条 署長は消防隊等の編成を行ったときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(予防広報班等の編成)

第8条 消防長は、警報が発令された場合はその状況により、随時に予防広報班又は災害調査班を編成しなければならない。

第3章 警防計画

(警防計画書の作成)

第9条 署長は、適切な警防活動を行うことができるよう災害の防止に関する研究の成果、発生した災害の状況及びこれに対応して行われた対策の効果等を考慮し警防計画書を作成しなければならない。

(警防計画の種別)

第10条 警防計画の種別は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特殊建築物警防計画

大規模建築物、中高層建築物、著しく消火困難な特殊建築物及び工作物に対する計画

(2) 木造の建築物が多い地域など大規模な火災につながる危険性の高い地域における警防計画

木造建築物が密集している地域で、火災が発生した場合において、延焼が拡大し大規模な火災につながる危険性の高い地域に対する計画

(警防計画の報告及び送付)

第11条 署長は、警防計画を作成し、又は変更したときは、速やかに消防長に報告するとともにその副本を作成し、消防本部及び署に送付しなければならない。

(警防計画の周知徹底)

第12条 消防長及び署長は、警防計画書の内容について所属職員に周知徹底を図るとともに、警防計画に関する資料等を常に整備保存しなければならない。

第4章 警防活動

(情報の報告)

第13条 署長は、警防活動上必要な情報を知ったときは、その実情を把握し、及び資料を収集し意見を添えて消防長に報告しなければならない。

(消防通信)

第14条 警防活動に関する消防通信については、別に定めるところによる。

(残留員)

第15条 署長は、消防隊等が災害の発生で出動するときは、消防通信、庁舎警備等に必要な最少限度の残留員を置くように努めなければならない。

(消防隊等の再配置)

第16条 署長は、消防隊等が出動し、当該署に消防隊等を配置する必要があると認められるときは、消防隊等の再編成及び移動配置などにより、続発災害に備えなければならない。

2 署長は、消防隊等の再配置に関する計画を作成し、消防長の承認を得なければならない。

(出動)

第17条 署員は、通信指令課から発せられた出動指令、その他の方法により災害を覚知したときは迅速に出動しなければならない。

2 その他の方法により出動する場合は、通信指令課に即報しなければならない。

(1) 第1出動

火災覚知により直ちに出動する場合

(2) 第2出動

指揮本部長(第19条に規定される補佐又は先着消防隊等の指揮者を含む。以下この条において同じ。)からの指令により出動する場合又は火災警報発令時若しくは密集危険地域、特殊建築物等の火災が発生した場合、直ちに第2出動とする。

(3) 第3出動

火災の拡大が予想され、指揮本部長からの指令により出動する場合

(4) 全車出動

全車両を出動させなければならない程度の火災の規模が予想され、指揮本部長からの指令により出動する場合

(5) 特命出動

前各号に定める出動区分以外の特殊な出動をさせなければならない火災の特殊状況が予想され、指揮本部長からの指令により出動する場合

(6) 救急出動

救急隊が災害の発生により出動する場合又は救急要請により出動する場合

2 先着消防隊等の指揮者は、上級指揮者が現場に到着したときは、直ちに災害の状況及び警防活動の概況を報告するとともに、その状況に応じて指揮を交代するものとする。

3 消防隊等の応援出動については、消防相互応援協定によるものとし、当該協定によらない特別の場合の応援出動については、消防長が指名した消防隊等によるものとする。

出動区分 構成 | 第1出動 | 第2出動 | 第3出動 | 全車出動 |

指揮本部長 | 所轄大隊長 | 所轄大隊長 | 消防長 | 消防長 |

補佐 | 所轄副大隊長 所轄指揮隊長 | 所轄副大隊長 所轄指揮隊長 | 所轄大隊長 所轄副大隊長 所轄指揮隊長 | 所轄大隊長 所轄副大隊長 所轄指揮隊長 |

2 消防長は、災害の出動区分が第3出動、全車出動の場合又は特異な災害で必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず指揮本部長として指揮に当たるものとする。この場合において、指揮本部の要員及び任務の分担は、指揮本部長がその都度定めるものとする。

3 先着消防隊等の指揮者は、指揮本部長が到着するまでの間現場指揮に当たるものとする。

4 前項の規定により現場指揮に当たった者は、指揮本部長が現場に到着した場合は、直ちに災害の状況及び防御の概況を報告しなければならない。

5 同一管轄区域内に第2次以上の災害が発生した場合は、消防長又は署長の指名する者が指揮本部長として指揮に当たるものとする。この場合において指揮本部長は、当該災害の鎮火又は措置後、速やかに通信指令課に連絡するとともに、必要があれば第2次以上の災害現場に出動するものとする。

(指揮本部長の職務)

第21条 指揮本部長は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 災害の状況の把握及び警防活動方針の決定

(2) 消防隊等の増強措置及び資機材の確保

(3) 関係機関との協議

(4) 現場広報及び警防情報の発表

(5) 消防通信及び消防水利の統制

(6) その他警防活動に必要な事項

(警防情報の発表)

第22条 重要な警防情報及びその対策等を報道機関等に発表しようとするときは、消防長がこれを行うものとする。

(警戒区域の設定)

第23条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の2及び第28条の規定による火災警戒区域及び消防警戒区域(以下この条において「警戒区域」という。)の設定に当たっては、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 警戒区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものであること。

(2) 警戒区域の設定は、災害現場に到着後、直ちに着手し、警防活動の終了までとする。

(3) 警戒区域の設定に従事する消防職員は、法に規定する職務を行うほか、警戒区域内の雑踏整理等の警防活動上支障となるものの排除、避難誘導等必要と認める職務を行うこと。

2 指揮本部長は、火災警戒区域を設定したときは、前項各号に定める職務を行うほか、住民に対する火気使用の禁止等に関する広報その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 警戒区域設定者は、警防活動上支障がないと認めた場合は、警防活動の終了を待たないで交通その他の制限を解くことができる。

(各警戒区域内の出入制限)

第24条 火災警戒区域内に出入りできる者は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下この条において「規則」という。)第45条第1項第1号から第6号まで、消防警戒区域に出入りできる者は規則第48条第1項第1号から第6号までに規定する者のほか、別に定める警戒区域立入許可の証票を携帯する者とする。

(火災防御活動の基本)

第25条 火災防御活動の基本は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 人命救助及び避難誘導を最優先とすること。

(2) 延焼阻止を主眼とし、いたずらに目前の火煙のみにとらわれないように留意すること。

(3) 放水は、原則として2線放水を行い、機械の性能を高度に活用すること。

(4) 消防隊等相互の連係を密にし、包囲態勢を確立し、その効果を図ること。

(5) 放水及び破壊は、必要かつ、最少限度にとどめるよう常に細心の注意を払うこと。

(6) 出火場所及びその付近に細心の注意を払い、事後の調査に支障のないよう原形の保存に努めること。

(人命救助の原則)

第26条 指揮本部長は、人命に危険のある災害に対しては、機を失することなく必要に応じて消防隊等から特定の隊員以外の隊員を投入し、人命の救助に努めなければならない。

2 救助を命じられた隊員は検索区域及び検索方法を決定し、2名以上1組となって相互に協力し、検索救助に努めなければならない。

3 指揮者及び救助等に従事する隊員は、諸機械等を十分活用し、安全確保に努めなければならない。

4 指揮者は、消防隊等の隊員の体力、気力又は判断力等を観察し、救助活動を命ずるものとする。

5 指揮者は、救助活動を終了したときは、直ちに指揮本部長に救助の有無等を報告しなければならない。

(警防活動時の消防隊等の隊員の心構)

第27条 消防隊等の隊員は、災害及び各隊の警防活動状況を考慮し、臨機応変敏活な活動をするよう心がけること。

2 消防隊等の隊員は、災害に対処するに際しては、沈着冷静にして必ず災害を最少限度に防止する気概で望むこと。

(現場情報)

第28条 先着消防隊等の指揮者は、現場の概況を通信指令課に即報しなければならない。

2 指揮本部長は、次の各号に掲げる事項の全部又は一部について通信指令課に通報しなければならない。消防長が現場に到着したときもまた同様とする。

(1) 災害場所の状態

(2) 災害の状況と推移

(3) 死傷者の有無

(4) 出動隊数とその防御状況

(5) その他必要な事項

3 通信指令課長は、現場情報その他の情報を整理し、消防長に報告しなければならない。

(現場通信統制)

第29条 指揮本部長は、現場指揮の統括を行うため必要があると認めるときは、移動無線局のうちから現場無線基地を設け、指揮の円滑を図らなければならない。

(防御線の設定)

第30条 指揮本部長は、火災の状況により必要があると認めるときは、道路、公園、空地、その他の地形又は耐火建築物等をもって防御線とし、延焼阻止に努めなければならない。

(第2次以上の災害発生時の出動)

第31条 通信指令課長は、第2次以上の災害発生を覚知したときは、第2出動以上の出動順位による残留消防隊等を出動させるものとする。

2 通信指令課長は、第2次以上の災害の状況、処置等を速やかに消防長及び指揮本部長に報告しなければならない。

3 指揮本部長は、必要に応じ、速やかに第2次以上の災害現場に消防隊等を指定出動させるものとする。

(飛火警戒)

第32条 指揮本部長は、火災に際し飛火のおそれがあると認められるときは、増隊の指令又は現場にある消防隊等の一部をさいて、飛火警戒に当たらせなければならない。

(残火処理)

第33条 火勢鎮圧後は、再燃することのないよう残火を処理しなければならない。

2 残火処理については、消防長が別に定めるものとする。

(現場引揚げ)

第34条 消防隊等の現場引揚げは、指揮本部長の命令によるものとする。

2 指揮者は、引揚げに際して人員、機械器具等の点検を行わなければならない。

(現場引揚げ後の措置)

第35条 指揮者は、帰署後直ちに人員、機械器具等を点検し、出動態勢の整備をするとともに、異状の有無を署長に報告しなければならない。

(消防作業の協力)

第36条 消防消防隊等の隊員が、災害現場付近にいる者を消防作業に従事させる場合は、付近の者の協力がなければ人命救助又は危険の排除ができない場合であって、次の各号に掲げる場合でなければならない。

(1) 人命救助の必要が急迫している場合

(2) 延焼拡大の危険が著しい場合

2 前項の規定により消防作業に従事させた場合は、当該従事者の氏名、作業内容等を指揮本部長に報告しなければならない。

(現場付近の居住者等に対する措置)

第37条 消防隊等の隊員は、災害現場付近の居住者等に危険のおそれがあると認めるときは、当該居住者等を早急に退避させ、直ちにその旨を指揮本部長に報告しなければならない。

2 消防隊等の隊員は、災害現場及びその付近で警防活動を妨害した者を現場から退去させ、その旨を指揮本部長に報告しなければならない。

第5章 非常災害

(署長の措置)

第38条 署長は、非常災害が発生し、若しくは発生のおそれがあると認められるときは、直ちに消防長に報告し、その指揮を受けなければならない。

2 署長は、事態が急迫して消防長の指揮を受けるいとまがないときは、情勢に応じた警防対策の実施後、その指揮を受けなければならない。

(消防長の措置)

第39条 消防長は、非常災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合、管轄区域内市町村(以下「市町村」という。)が災害対策本部(災対法第23条の2に規定する災害対策本部をいう。以下次条において同じ。)を設置した場合又は市町村から要請があった場合は、警防活動を実施するものとする。

(市町村に災害対策本部が設置された場合)

第40条 市町村に災害対策本部が設置されたときの警防活動については、この規程の定めるところによるもののほか、市町村の地域防災計画の定めるところによるものとする。

(消防災害対策本部等)

第41条 消防長は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合は、その状況により消防本部に消防災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。

2 対策本部長は、消防長をもって充てる。

3 対策本部長は、現に指揮本部を設置してあるときは、指揮本部長を別に指名し、現場消防隊等の指揮に当たらせるものとする。

4 消防長は、気象警報、災害の規模等に応じて、消防本部に災害対策室、消防警戒対策本部又は消防被害対策本部の設置を指示するものとする。

(対策本部の組織と事務分担)

第42条 対策本部の組織及び事務分担は、次の表に定めるとおりとする。

対策本部長 | 消防長 | 非常災害警防業務の統括 |

副本部長 | 次長 | 本部長補佐 |

庶務班 | 班長 庶務課長 班員 庶務課職員 | 1 市町村災害対策本部との連絡調整に関すること。 2 事務組合の連絡調整に関すること。 3 事務組合管理の施設の被害調査等に関すること。 4 関係機関との連絡調整に関すること。 5 必要資機材の調達及び搬送に関すること。 6 応援協定に基づく応援要請に関すること。 7 隊員の休養、給食等に関すること。 |

予防班 | 班長 予防課長 班員 予防課職員 | 1 警報等の伝達に関すること。 2 危険物施設等に対する応急措置及び対策に関すること。 3 消防等の広報に関すること。 4 写真等記録に関すること。 5 避難対策に関すること。 6 り災証明に関すること。 |

情報班 | 班長 副参事又は予防課主幹 班員 予防課職員 | 1 情報の管理及び報告に関すること。 2 関係機関からの情報収集に関すること。 3 関係機関への情報提供に関すること。 |

警防班 | 班長 警防課長 班員 警防課職員 | 1 職員及び団員の非常招集及び配置に関すること。 2 医療機関等との連絡調整に関すること。 3 関係機関への災害情報及び被害状況の報告に関すること。 4 消防水利の運用調整に関すること。 5 機械器具の整備、点検及び運用に関すること。 6 緊急消防援助隊に関すること。 7 防災ヘリコプター運航要請に関すること。 8 消防団の運用に関すること。 |

通信指令班 | 班長 通信指令課長 班員 通信指令課職員 | 1 通信施設の保守に関すること。 2 通信の運用及び無線の統制に関すること。 3 消防隊等の出動指令に関すること。 4 災害の情報収集、整理及び報告に関すること。 |

消防班 | 班長 署長 班員 消防署員 | 1 消防及び水利活動その他災害応急対策に関すること。 2 警防活動に関すること。 3 被災者の救出、救護及び捜索に関すること。 4 避難指示等の伝達及び避難誘導に関すること。 5 警戒区域の設定に関すること。 6 災害状況図及び警戒活動図の作成に関すること。 |

(協定に基づく応援要請)

第43条 対策本部長は、その災害が管轄内の防御力では対処不可能と判断したときは、消防相互応援協定に基づき、隣接市町村に対して応援要請をするものとする。

(他機関等に対する応援要請)

第44条 対策本部長は、警防活動が消防機関のみの防御力では対処できないと判断したときは、管理者の承認を得て、他機関その他の団体に援助協力を要請するものとする。

(非常災害時の招集及び参集)

第45条 第41条の規定により対策本部を設置したときは消防職員を招集するものとする。

2 消防職員は、非常災害が発生したことを覚知したときは、前項の規定にかかわらず速やかに最寄りの署に参集しなければならない。ただし、本部職員及び各署隊長以上の職にある者は、それぞれの勤務場所に参集するものとする。

3 消防職員は、参集途上の状況を努めて把握し、上司に報告しなければならない。

4 各班長は、参集人員及び情報を適宜対策本部長に報告しなければならない。

(救助隊等の編成)

第46条 消防班長は、災害現場における人命救出、救護、避難誘導等が円滑に行われるように救助隊等を編成しこれに当たらせなければならない。

(避難場所の把握)

第47条 予防班長は、災害が拡大した場合における人命の安全を期するため、市町村地域防災計画に定める避難場所の実地調査を行い、その実情を把握しておかなければならない。

(避難指示等の伝達)

第48条 消防班長は、災害の事態が重大でかつ人的危険発生のおそれがある場合は、地域住民に対し避難指示等の伝達を行ない救助隊等に避難誘導をさせなければならない。

2 消防班長が避難指示等の伝達を行ったときは、直ちに対策本部長に報告しなければならない。

(風水害等の警防活動)

第49条 風水害が発生した場合の警防活動は、この規程に定めるもののほか、市町村地域防災計画等の定めるところによる。

(出動制限)

第50条 対策本部長は、大地震等で災害の続発のおそれがあると認められるときは、消防隊等の出動を制限し、続発災害に備えなければならない。

(無線の開局)

第51条 非常災害が発生し、有線連絡による通信が途絶したとき又は震度3以上の地震発生を覚知した場合は、直ちに移動局を開局しなければならない。

第6章 特別警備及び警防訓練

(特別警備の種別)

第52条 特別警備の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災警報発令時の警備

(2) 非常変災時の警備

(3) 年末警備

(4) 他の機関(団体を含む。)から要請があった場合の警備

(特別警備対策)

第53条 署長は、特別警備の実施に当たっては、次の各号に掲げるところにより、必要な措置を講じなければならない。

(1) 人員不足の場合は、署員を招集して警備態勢の強化を図ること。

(2) 機械器具の整備点検を行い、災害出動に万全を期すること。

(3) 広報車等により、住民に対して災害の予防宣伝を行い、災害の防止に努めること。

(4) 通信施設の試験を行い、機能保存に努めること。

(5) 年末等の特別警備に当たっては、対応する事象により、その都度警備計画書を作成すること。

(警防訓練の種別)

第54条 警防訓練の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防基本訓練

ア 消防操法図上訓練及び現地訓練

イ 訓練礼式

ウ 救助操法及び訓練

エ 救急操法及び訓練

オ 水防訓練

カ 水難救助訓練

(2) 消防総合訓練

ア 複合的訓練

イ 自衛消防隊、他の機関、地域住民等の参加による多目的訓練

(警防訓練計画の作成)

第55条 消防長又は署長は、警防訓練計画を作成し、実施するものとする。

(警防訓練の記録)

第56条 消防長又は署長は、前条の規定により警防訓練を実施した場合は、その都度記録を作成して置かなければならない。

第7章 雑則

(警防活動報告書の提出)

第57条 署員は、災害に消防隊等が出動した場合におけるその活動状況について現場活動の日から8日以内に署長に警防活動報告書を提出しなければならない。

(警防業務報告)

第58条 署長は、消防業務及び火災出動に関する事項について、その1箇月分を取りまとめ、翌月の7日までに消防長に報告しなければならない。

(救急業務)

第59条 救急業務については、青森地域広域事務組合救急業務規則(平成27年青森地域広域消防事務組合規則第10号。以下「救急業務規則」という。)の定めるところによる。

(救急業務報告)

第60条 署員は、救急活動を行った場合には、救急業務規則第10条に定める救急活動記録票を、現場活動の日から8日以内に署長に提出しなければならない。

2 署長は、1箇月間の救急業務を取りまとめ、翌月の7日までに消防長に報告しなければならない。

(地水利調査)

第61条 署長は、警防活動の適正を期すため地水利調査計画書を作成し、地水利調査を行わなければならない。

2 前項の調査の結果、警防活動上支障がある場合又は事故発生のおそれがあると認められる場合は、必要な措置を講じておかなければならない。

(警防活動検討会)

第62条 消防長は、災害(非常災害を含む。)の活動のうち、事後の警防活動に資する必要があると認められるものについて、関係者を招集し、災害場所を管轄する署長の作成した資料に基づき当該活動に関する検討会を行うものとする。

(その他)

第63条 この規程に定めるもののほか、警防活動の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年7月規程第32号)

(施行期日)

この規程は、平成27年7月30日から施行する。

附則(平成29年3月規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成30年7月4日から施行する。

附則(令和4年2月規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和4年2月7日から施行する。