ここから本文です。

更新日:2023年12月11日

【受付終了】高齢者世帯等への住宅用火災警報器の無償配付について

住宅用火災警報器の無償配布の受付は、用意数に達したため終了しました。(12月11日 10:30)

ご理解の程、よろしくお願いします。

高齢者世帯等への住宅用火災警報器の無償配付について

住宅用火災警報器の設置普及事業として、青森県消防設備保守協会様から当消防本部にご寄付いただきました住宅用火災警報器(以下、住警器)を、管内の高齢者世帯で未設置の方を対象に無償で配付することとしました。

希望される方は、消防本部予防課へご連絡ください。配付方法については、電話で受付時にお伝えします。

〇受付日時・方法

・12月11日(月)8時30分~17時00分

・電話で受け付けます。配付数は50個で、なくなり次第終了します。

問 消防本部予防課 【017-775-0853】

※受付日当日は回線が混みあう可能性があります。繋がらない場合も同じ番号に掛け直してください。

〇配付対象世帯

・高齢者(65歳以上)が居住する世帯

・住警器の未設置世帯

※アパートや借家など賃貸世帯は対象外とし、1世帯につき1個の配付とします。

◆住宅用火災警報器受け取りまでの流れ

① 消防本部予防課に申込みの電話をする。【017-775-0853】

以下の内容をお聞きします。

世帯構成、氏名、住所、連絡先、受取り場所、受取り希望日・時間、受取り者

○受取り場所は以下の6箇所です。

・消防本部予防課 青森市長島2丁目1番1号

・外ヶ浜分署 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田14番地

・今別分署 東津軽郡今別町大字今別字中沢56番地1

・東消防署 青森市栄町1丁目10番10号

・浪岡消防署 青森市浪岡大字浪岡字稲村101番地

・平内消防署 東津軽郡平内町大字沼館字家岸24番地1

② 申込時に決めた受取り日時に希望した受取り場所までご来庁ください。

その際に本人確認ができる身分証を持参ください。

③ 住宅用火災警報器の取扱い説明後、本体をお渡しします。

☆受取り後は、設置しなければ意味がありません、できるだけ早めにお取付けください。

住宅用火災警報器について

住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました

住宅火災から大切な命を守るために

消防法の改正により、全ての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、青森地域広域消防事務組合火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。(平成17年3月22日公布)

なぜ住宅に「火災警報器等」が必要になったの?

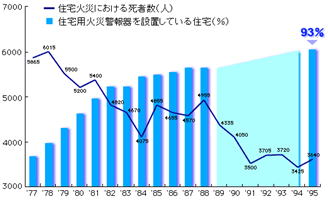

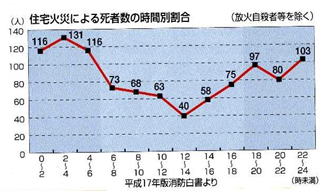

- 住宅火災による死者数が急増しており、平成16年には全国で1,038人(放火自殺者等を除く)の方がなくなっており、このうち約6割が逃げ遅れによるものとなっています。また、住宅火災による死者の半数以上は65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い死者数のさらなる増加が心配されます。

- 個人の住宅における火災予防は、自己責任分野としてこれまで消防法の適用対象とされてきませんでしたが、近年、住宅火災による死者数は建物火災全体の約9割を占めており、火災発生時の死者発生率も住宅以外の建物と比較して5倍程度高い状態となっています。

- 米国・英国では、住宅用火災警報器等の設置義務化が既に実施されており、その普及に伴い死者数が減少しております。

アメリカでの事例

住宅火災死者数の時間別割合

全ての住宅って?

戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅など全ての住宅が対象です。(ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)

いつから設置が必要になるの?

- 新築住宅については、平成18年6月1日から必要になりました。

- 既存住宅については、平成20年5月31日までに設置が必要です。

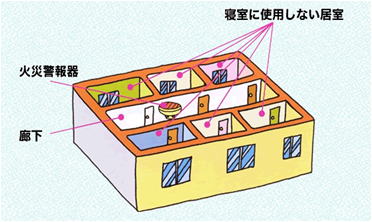

どこに取り付けるの?

- 寝室

- 普段就寝している部屋が該当し、来客時のみ就寝するような部屋は除きます。

- 階段

- 就寝に使用する部屋がある階の、階段の踊り場の天井または壁に設置します。

ただし避難階(1階等容易に避難できる階)は除きます。 - 台所や居間などは、義務設置場所ではありませんが、設置すると安心です。

- 就寝に使用する部屋がある階の、階段の踊り場の天井または壁に設置します。

- 廊下

- 一つの階に7平方メートル(4畳半)以上の居室が5以上ある階に設置します。

3階建て以上の住宅においては、火災警報器を設置しない階で、就寝に使用しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。

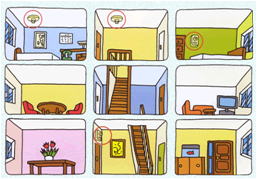

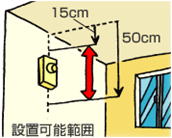

部屋のどこに設置するの?

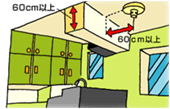

住宅用火災警報器等は、天井や壁面に取り付けることとなりますが、具体的には次の図ように定められております。

警報器を壁から60cm以上離して取り付けます。

はりなどがある場合は、火災警報器をはりから60cm以上離します。

エアコンなどの吹き出し口付近では、吹き出しし口から1.5m以上離します。

壁に取り付ける場合は、天井から15~50cm以内に火災警報器がくるようにします。

住宅用火災警報器等の種類などは?

種類

- 煙式警報器→煙を感知して、火災の発生を警報音などで知らせるもので、義務設置場所にはこれを設置します。(寝室、階段、廊下など

- 熱式警報器→熱を感知して、火災の発生を警報音などで知らせるもので、日常的に煙や水蒸気などが多く発生する場所に向いています。(台所、車庫など)

電源

- 電池タイプ→定期的に電池を交換するタイプや、電池の寿命が10年のタイプがあり、配線工事が必要ないため、誰でも取り付けることができ、既存住宅の設置に適しています。

- 家庭用電源タイプ→配線による電源供給が必要となります。従って、新築や改築時に設置すると良いでしょう。また、コンセントへ差し込むタイプもあります。

誰が取り付けるの?

住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)と定められています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。

設置したら定期的に点検しましょう

- 定期的(1か月に1度が目安です)に、住宅用火災警報器が鳴動するかテストしてみましょう。

- 点検方法は、本体のひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますので、購入時に確認しておきましょう。

- 次の場合には、作動試験を必ず行いましょう。

- 初めて設置したとき。

- 電池を交換したとき。

- 汚れなどの清掃をしたとき。

- 設置場所を変更したとき。

- 故障や電池切れが疑われるとき。

- 長期留守にしたとき。

交換期限について

- 住宅用火災警報器の交換期限は機種により異なります。

- 自動試験機能の付いていないタイプ

交換期限は、住宅用火災警報器本体に表示されています。取り付け時に交換期限を必ず確認し、表示された交換期限がきたら本体ごと交換してください。 - 自動試験機能付きタイプ

自動試験機能付の住宅用火災警報器は、表示された交換期限または機能の異常警報が出たときに本体ごと交換してください。

- 自動試験機能の付いていないタイプ

- 乾電池タイプは電池の交換を忘れずに。

- 乾電池タイプの住宅用火災警報器は、電池の交換が必要です。定期的な作動試験の時に警報が鳴らない場合は、電池切れが考えられます。また、電池が切れそうになると音やランプで知らせてくれますので、電池を交換してください。

住宅用火災警報器等に関するお問い合せは、

- 住宅火災警報器相談室〈フリーダイヤル〉0120-565-911

受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで。

(12時から1時を除く、土・日及び祝祭日は休み) - 消防本部予防課017-775-0853

こちらまでお気軽にお問い合せください。

住宅用火災警報器普及啓発事業始めました!(PDF:262KB)

住宅用火災警報器お手柄事例(青森消防本部管内)

命を守った警報器!!

~住宅用火災警報器を設置して、おかげで助かりました~

- 平成19年10月、70歳代の夫婦の住宅で、夜10時頃に住宅用火災警報器の「ピーピー」という音を聞き、台所へ行くとガスレンジから火が出ていました。初期消火は間に合いませんでしたが、避難し無事でした。(全焼火災・人的被害なし)

- 平成20年1月、親子で自宅の1階にいたところ、2階の寝室から「ピーピー」という住宅用火災警報器の音がしたので、見に行くと、布団が焦げて室内に煙が充満していました。すぐに、119番通報したので、布団と畳を焦がしただけで済みました。(ぼや火災・人的被害なし)

- 平成20年5月、アパートの住人が、ゆで卵をつくるためガステーブルに鍋をかけ点火し、居間で休んでいるうちに眠ってしまい、隣の部屋の住人が住宅用火災警報器の音に気づき、ドアを叩いて知らせ、消防に通報しました。(建物・人的被害なし)

- 平成20年11月、2階寝室で就寝中に住宅用火災警報器の音で目が覚めて1階へ降りたところ、煙が充満し台所から炎が見えたので、水道水をかけて消火するとともに消防に通報しました。(ぼや火災・人的被害なし)

- 平成20年12月、母親がガステーブルに天ぷら鍋をかけたまま、外で雪かきをしていました。2階で就寝中の子どもが住宅用火災警報器の音で目を覚まし、1階へ降りたところ、煙が噴出し台所に炎が見えたので、2人で消火を試みたが失敗し外へ避難しました。(半焼火災・人的被害なし)

- 平成21年3月、ガステーブルに鍋をかけお湯を沸かしたままで外出したところ、暫くしてから近隣の住人が警報音を聞き、音の鳴っているお宅が留守だったため消防へ通報しました。消防が到着して確認すると、部屋が煙で充満していましたが、火災には至りませんでした。(建物・人的被害なし)

- 平成21年8月、アパートの住人が向かいの部屋から警報音が鳴っているのを聞き、ノックしてドアを開けると煙が見えたので消防へ通報しました。部屋の中ではガステーブルにかけた鍋が焦げ、また部屋の住人は就寝中でした。(建物・人的被害なし)

- 平成22年2月、寝室でテレビを見ていたところ、別の部屋から警報音が聞こえたので確認のため寝室を出ると煙が充満していました。警報音が鳴っている居間の戸を開けると煙が噴き出したので、急いで避難しました。(半焼火災・1名負傷)

- 平成22年6月、ガステーブルで魚を焼いていたことを忘れ、外で草刈をしていたところ、警報音が鳴っているのに気づき、自宅の開口部から煙が見えたので台所に戻ると、ガステーブル周辺から炎が見えました。水で濡らしたバスタオルをかけて消火し、消防へ通報しました。(部分焼火災・人的被害なし)

- 平成23年3月、通行人が住宅からの警報音と焦げ臭いにおいに気づき、近所の人達へ119番通報を依頼しました。消防が到着後確認したところ、住人は不在で和室の一部が燃えていました。(部分焼火災・人的被害なし)

- 平成23年3月、アパートの住人が下の階から警報音が鳴っているのに気づき、音の鳴る部屋まで行くと焦げ臭いにおいと煙が見えたので、大家に伝えました。その部屋の住人は不在だったので合鍵を使って中に入るとテーブルの上から火が見えたので、水道水で消火しました。(ぼや火災・人的被害なし)

- 平成23年9月、夜中家人が就寝中に警報音が聞こえ、起きて隣の部屋を確認すると部屋の一部から炎が立ち上がっていたので、水道水で消火しました。(ぼや火災・2名負傷)

- 平成25年1月、朝方家族が就寝中に警報音が聞こえ、目を覚ますと室内には煙が充満しており、また1階から炎が噴出しているのが分かったので、はしご等を使用して屋外へ避難しました。(全焼火災・2名負傷)

- 平成25年2月、ストーブに火を点けトイレに行ったところ、暫くして警報音が聞こえたので急いで戻ると、ストーブが異常燃焼し炎が大きくなっていたので、消火器を使用して消火しました。(建物・人的被害なし)

- 平成25年9月、ガステーブルに鍋をかけ卵を煮ていたが、そのまま寝室で眠ってしまい、暫くして警報音が鳴っているのに気づき、ガステーブルの火を消したため火災に至りませんでした。(建物・人的被害なし)

- 平成27年9月、ガステーブルに鍋をかけお湯を沸かしていたが、そのまま居間で眠り込んでしまい、暫くして警報音が鳴っているのに気づき、台所へ行くとガステーブルの奥から炎が立ち上がっていたので屋外へ避難しました。(全焼火災・1名負傷)

- 平成28年1月、ストーブに火を点け別室に行ったところ、暫くして警報音が聞こえたので急いで戻ると、ストーブの周りから炎が立ち上がっていたので、水道水を使用して消火しました。(ぼや火災・人的被害なし)

- 平成28年3月、郵便局員が郵便物を配達中、住宅から警報音が聞こえ、さらに何かが燃えているような臭いがしたので、玄関から声掛けすると高齢者の声が聞こえました。異常を感じたため家の中に入ると部屋の一部が燃え、また倒れた高齢者を見つけたので、近所の人達と協力して高齢者を屋外へ搬出し、また消火器で消火を試みました。(半焼火災・1名負傷)

- 平成28年10月、食用油の処理をするため油の入った鍋をガステーブルにかけて加熱中、そのことを忘れ外出しました。暫くして帰宅すると、家の前で警報音が聞こえたのでガステーブルを使用中だったことを思い出し、急いで台所へ行くと鍋から炎が立ち上がっていたので、座布団等を被せ消火しました。(ぼや火災・1名負傷)

奏功事例を追記しました。つけててよかった!住警器(R2.11.19)(PDF:194KB)

消防からのお知らせ

- 悪質な訪問販売に注意しましょう!

- 消防職員や消防団員が個人のお宅を訪問し、住宅用火災警報器の斡旋や販売をすることはありません。

- 消防署や市役所が特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることはありません。

- 訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できますので、契約書や領収書などを確実に保存し、消費生活センターなどにご相談ください。

- 青森市民消費生活センター/電話017-722-2326

- NSマークの付いたものを購入しましょう

住宅用火災警報器等の基準は、総務省令で定められ、日本の住環境に合った規定となっております。日本消防検定協会で試験を行った製品には、NSマークが付き、検定品として販売しておりますので、購入時にはこのNSマークの付いた警報器を選びましょう。

値段はどのくらい?

電池の種類や警報音の種類により値段もことなりますが、目安として1個3千円~4千円前後です。

購入できるところ

ホームセンター、家電販売店、防災設備等の取扱店でご購入できます。

住宅用火災警報器等に関するお問合せ・ご相談は、下記までお気軽にどうぞ。

青森消防本部予防課017-775-0853

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。