○青森市療育給付費用の徴収等に関する規則

平成十八年九月二十九日

規則第九十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十条第一項の規定に基づく療育の給付及び法第五十六条第二項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成一九規則一四・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

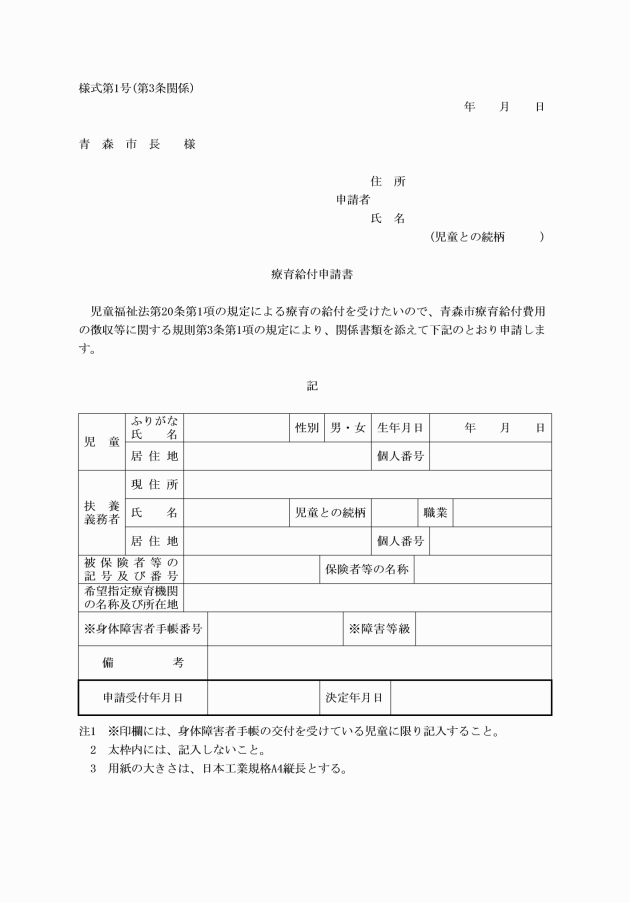

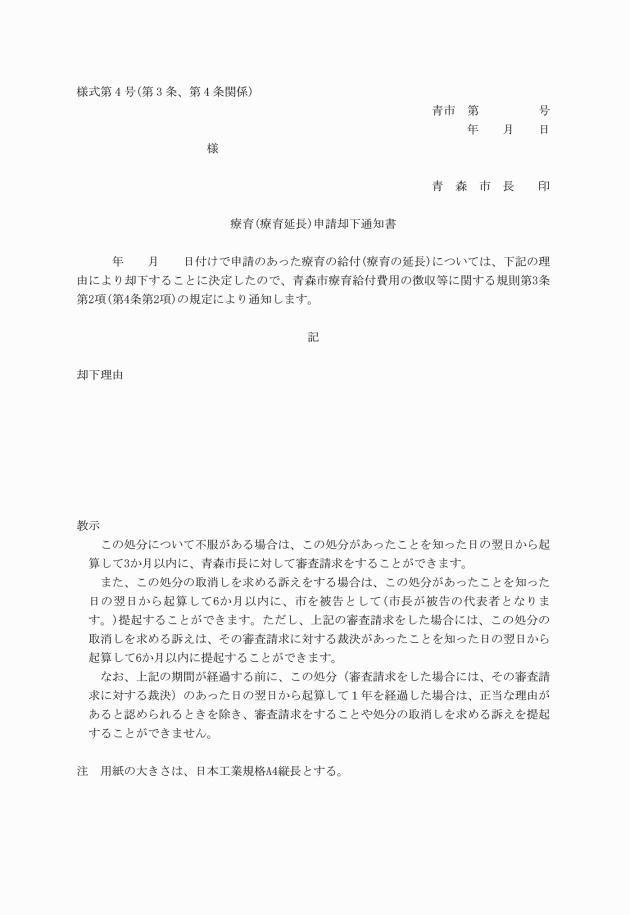

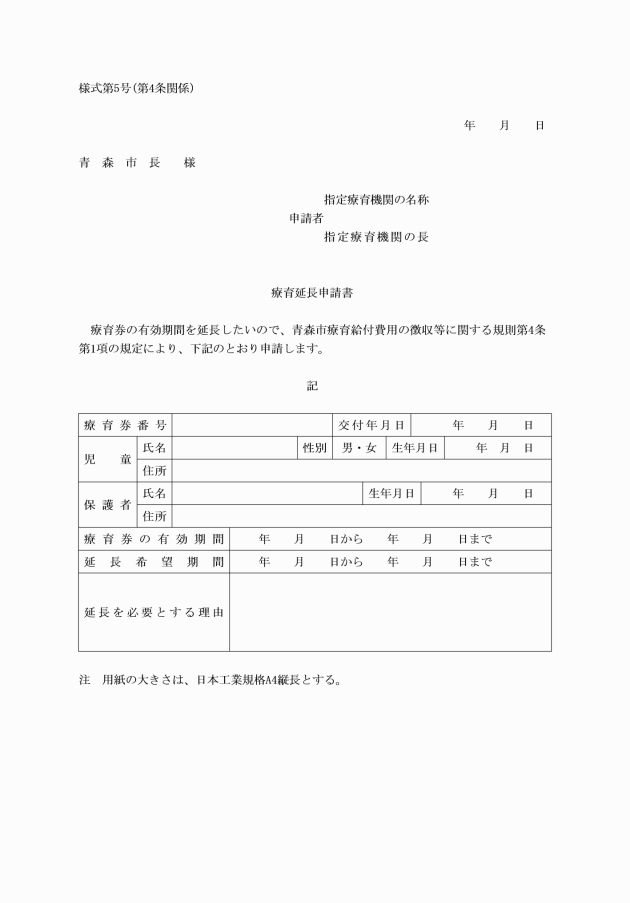

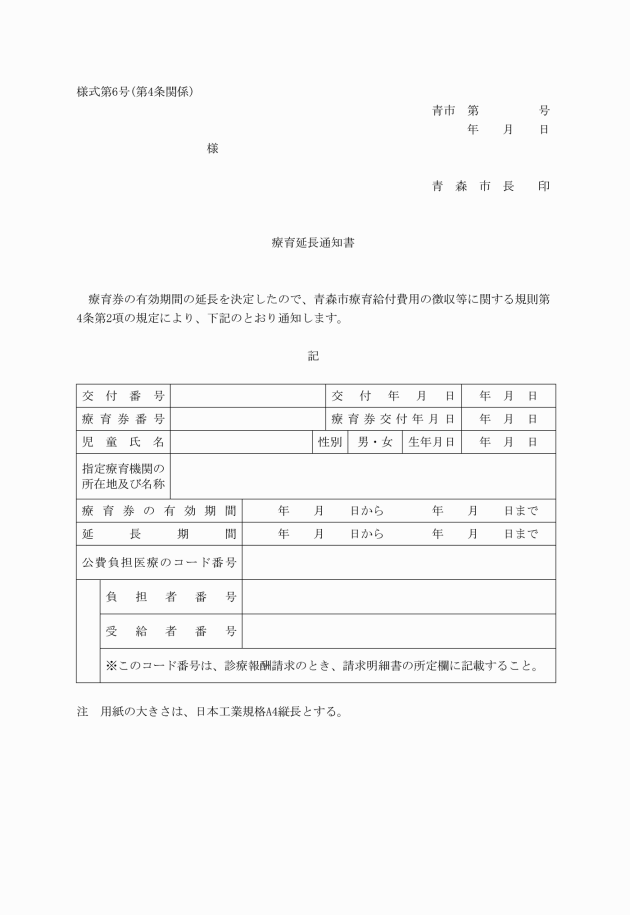

(療育の給付の申請等)

第三条 省令第十条第一項の規定による申請は、療育給付申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を市が保有する公簿により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

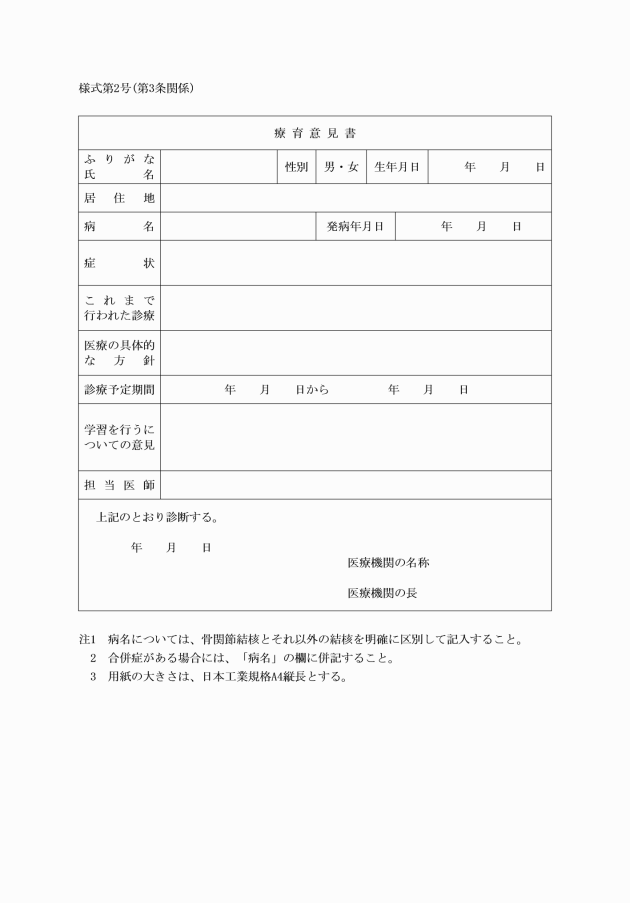

一 法第二十条第四項に規定する指定療育機関(以下「指定療育機関」という。)の医師の作成した療育意見書(様式第二号)

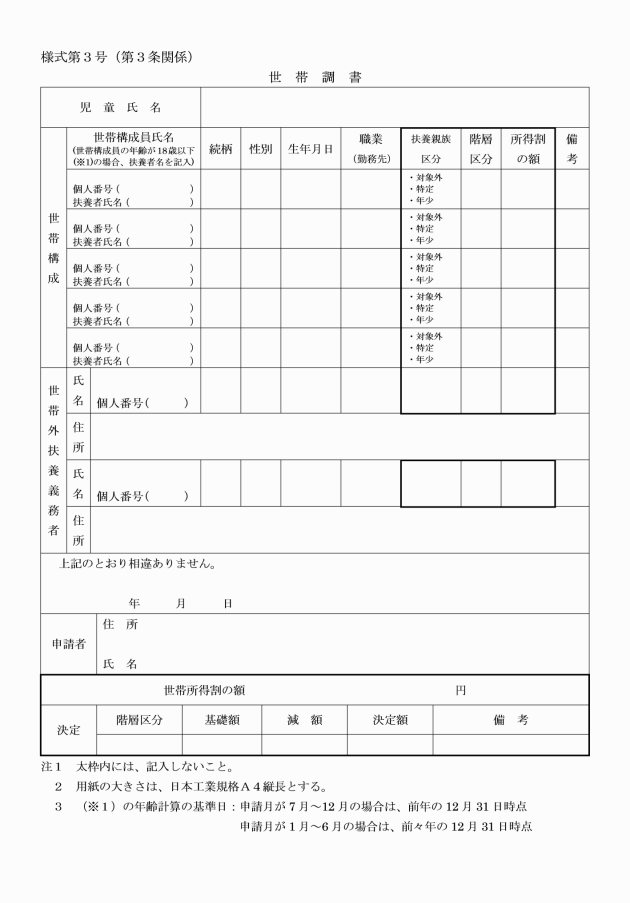

二 世帯調書(様式第三号)

三 第五条第二項の階層区分を明らかにする書類

(平成一九規則一四・一部改正)

(療育給付費用の徴収)

第五条 市長は、法第二十条第一項の規定による療育の給付を行ったときは、法第五十六条第二項の規定により、療育受給児童又はその扶養義務者(当該療育受給児童が療育の給付を受けている日の属する月の初日(月の中途で療育の給付を開始した場合は、その開始した日)において当該療育受給児童と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該療育受給児童を現に扶養しているものに限る。)から、当該療育受給児童に係る療育給付費用(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。

一 療育の給付を開始した日

二 七月一日

三 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)

(平成一九規則一四・一部改正)

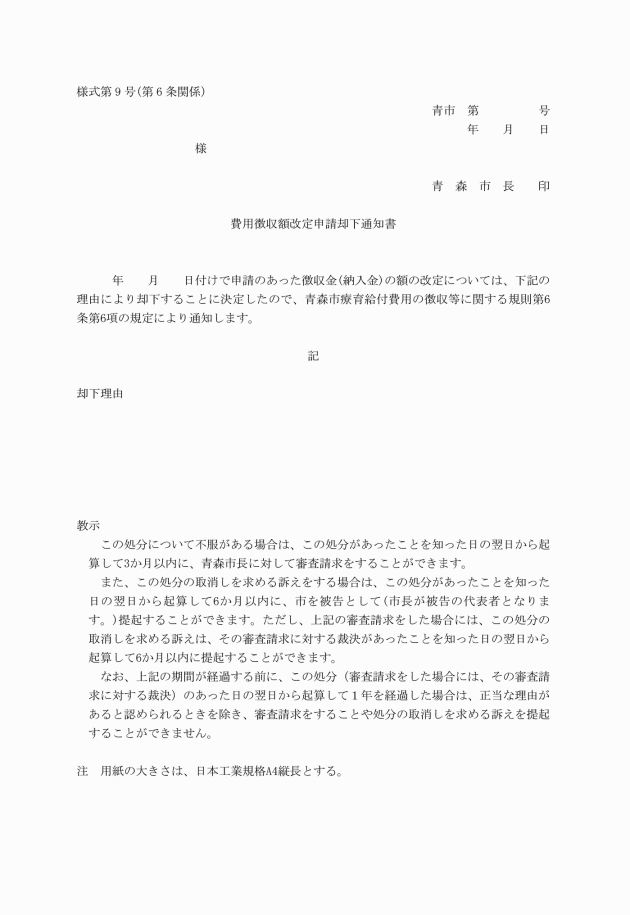

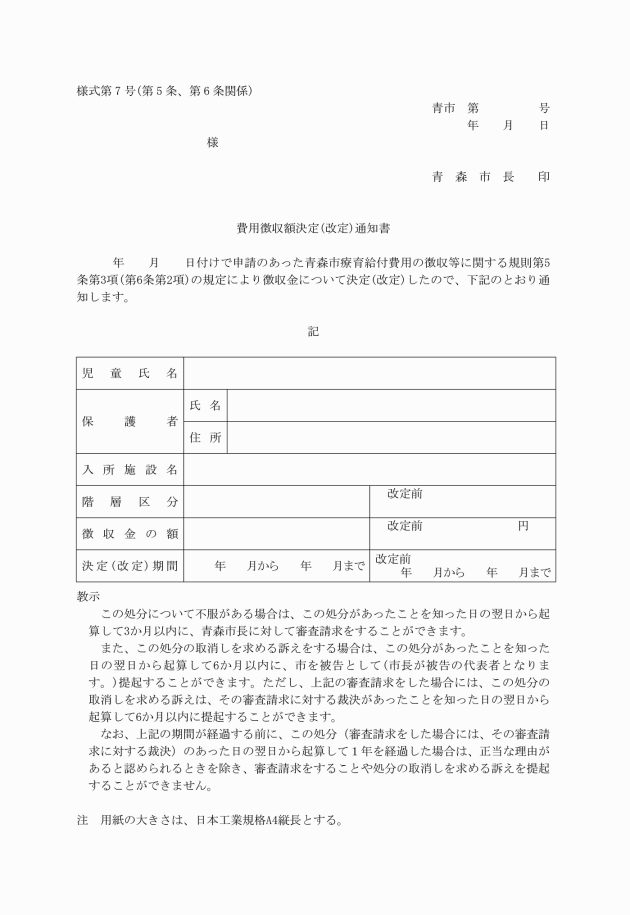

(徴収金の額の改定等)

第六条 市長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第二項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行わなければならない。

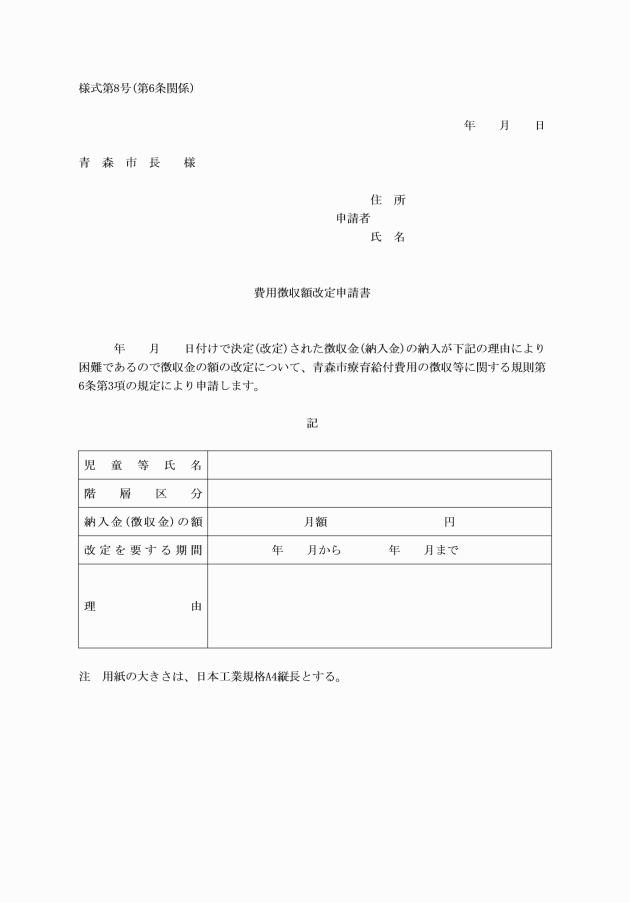

3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(様式第八号)により、徴収金の額の改定を市長に申請することができる。

(徴収の方法)

第七条 徴収金は、市長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

(その他)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一九年三月規則第一四号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年八月規則第七四号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の青森市老人福祉法施行細則の規定、第二条の規定による改正後の青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の青森市公共下水道事業分担金条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定及び第五条の規定による改正後の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附則(平成二四年六月規則第三一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

附則(平成二六年三月規則第一八号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年九月規則第三〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二六年九月規則第三一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二七年三月規則第三二号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一二月規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書等は、この規則による改正後の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二八年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則及び青森市療育給付費用の徴収等に関する規則に定める様式による書類は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和三年六月規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則別表及び第二条の規定による改正後の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則及び第二条の規定による改正前の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則に定める様式による書類は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和六年一一月規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、通知され、又は交付されている第五条の規定による改正前の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第六条の規定による改正前の青森市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則、第七条の規定による改正前の青森市国民健康保険条例施行規則、第八条の規定による改正前の青森市介護保険条例施行規則、第十条の規定による改正前の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則及び第十一条の規定による改正前の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、それぞれ第五条の規定による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第六条の規定による改正後の青森市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則、第七条の規定による改正後の青森市国民健康保険条例施行規則、第八条の規定による改正後の青森市介護保険条例施行規則、第十条の規定による改正後の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則及び第十一条の規定による改正後の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則に定める様式による書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

別表(第五条関係)

(平成二六規則一八・全改、平成二六規則三〇・平成二六規則三一・平成二七規則三二・令和二規則一二・令和三規則三〇・一部改正)

療育徴収金の額

税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||

A | 生活保護世帯及び支援給付受給世帯 | ― | ||

B | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及び支援給付受給世帯を除く。) | 二、二〇〇円 | ||

C | 市町村民税均等割課税世帯(生活保護世帯及び支援給付受給世帯を除く。) | 四、五〇〇円 | ||

D1 | 市町村民税課税世帯(生活保護世帯、支援給付受給世帯及び市町村民税均等割課税世帯を除く。) | 世帯所得割の額 | 三、〇〇〇円以下 | 五、八〇〇円 |

D2 | 三、〇〇一円以上五、八〇〇円以下 | 六、九〇〇円 | ||

D3 | 五、八〇一円以上八、七〇〇円以下 | 七、六〇〇円 | ||

D4 | 八、七〇一円以上一三、〇〇〇円以下 | 八、五〇〇円 | ||

D5 | 一三、〇〇一円以上一七、四〇〇円以下 | 九、四〇〇円 | ||

D6 | 一七、四〇一円以上二二、四〇〇円以下 | 一一、〇〇〇円 | ||

D7 | 二二、四〇一円以上二八、二〇〇円以下 | 一二、五〇〇円 | ||

D8 | 二八、二〇一円以上五八、四〇〇円以下 | 一六、二〇〇円 | ||

D9 | 五八、四〇一円以上七五、〇〇〇円以下 | 一八、七〇〇円 | ||

D10 | 七五、〇〇一円以上九六、六〇〇円以下 | 二三、一〇〇円 | ||

D11 | 九六、六〇一円以上一二一、八〇〇円以下 | 二七、五〇〇円 | ||

D12 | 一二一、八〇一円以上一七五、五〇〇円以下 | 三五、七〇〇円 | ||

D13 | 一七五、五〇一円以上二二一、一〇〇円以下 | 四四、〇〇〇円 | ||

D14 | 二二一、一〇一円以上三八〇、八〇〇円以下 | 五二、三〇〇円 | ||

D15 | 三八〇、八〇一円以上五四九、〇〇〇円以下 | 八〇、七〇〇円 | ||

D16 | 五四九、〇〇一円以上五七九、〇〇〇円以下 | 八五、〇〇〇円 | ||

D17 | 五七九、〇〇一円以上七〇〇、九〇〇円以下 | 一〇二、九〇〇円 | ||

D18 | 七〇〇、九〇一円以上八四九、〇〇〇円以下 | 一二二、五〇〇円 | ||

D19 | 八四九、〇〇一円以上一、〇四一、〇〇〇円以下 | 一四三、八〇〇円 | ||

D20 | 一、〇四一、〇〇一円以上 | 当該療育受給児童に係る一部負担金の額 | ||

備考

一 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1 生活保護世帯 納入義務者の一人以上が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者である世帯をいう。

2 支援給付受給世帯 納入義務者の世帯に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する施行前死亡者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。)を受けている者が一人以上属する世帯をいう。

3 市町村民税非課税世帯 納入義務者の全員が均等割及び所得割を課税されていない世帯をいう。

4 市町村民税均等割課税世帯 納入義務者の一人以上に均等割のみが課税されている世帯をいう。

5 世帯所得割の額 納入義務者の属する世帯全員の所得割の額を合計した額をいう。

6 一部負担金の額 その月における当該療育受給児童の療育に係る費用から医療保険各法における保険者の負担額(高額療養費を除く。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項及び第三十九条第二項の規定による市の負担額を控除して得た額をいう。

二 この表において、均等割は、決定期日(第五条第一項の期日をいう。以下同じ。)の属する年度(決定期日が四月から六月までの間にある場合は、決定期日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第一号の規定によって計算し、所得割は、決定期日の属する年度分の同項第二号に規定する所得割であって、同法第三百十四条の七及び第三百十四条の八並びに同法附則第五条第三項、第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項の規定を適用しないで計算する。

三 所得割の額を算定する場合には、療育受給児童及び当該療育受給児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

五 月の中途で療育の給付を開始し、又は療育の給付の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

六 納入義務者が、二人以上の療育受給児童に係る納入義務者である場合において、療育受給児童が、それぞれの療育受給児童に係る徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが二以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該療育受給児童に係る納入義務者としての徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の十分の一に相当する額(納入義務者に属する世帯がD20階層に属する場合でその額が一万七千百二十円に満たないときは、一万七千百二十円)とする。

七 徴収金の額がその月における当該療育受給児童に係る一部負担金の支弁額を超える場合は、当該支弁額の徴収金の額とする。

(平成19規則14・平成27規則56・令和3規則30・令和6規則24・一部改正)

(令和3規則30・一部改正)

(令和2規則12・全改、令和3規則30・一部改正)

(平成28規則11・全改)

(令和3規則30・一部改正)

(平成28規則11・全改)

(令和3規則30・一部改正)

(平成28規則11・全改)