町史かわら版(13)

〜上田槐堂の足跡を訪ねて〜

上田槐堂(惣蔵)はもともと江戸詰の弘前藩士であったが、天保5年(1834)から、しばらくの間相沢村(現浪岡町相沢)で生活を送っていたことから、浪岡ではその名は広く知られている。その人物像については毀誉褒貶さまざまに語り継がれているが、それは彼が与えた影響が並々ならぬものであったことの証明でもあろう。

|

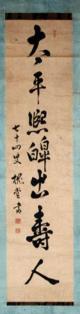

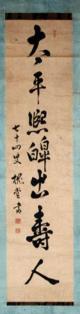

掛け軸(1861年作)

雪田良一氏所蔵(細野) |

この上田家は、素鏡(与左衛門)が弘前藩6代藩主

信著に祐筆として召抱えられたことに始まり、2代目庄五郎、3代目源蔵、4代目栄次郎(槐堂)と続いた(「江戸御家中明細書」)。「駒水物語」(珍田祐之丞著)によれば、槐堂は「幼年より学に志し林大学候に入学、壮年に至り学業進み、詩文、経学に志し林家秀逸の人」であったという(林家=幕府直轄の昌平坂学問所で教学をつかさどる家柄)。9代藩主

寧親代には御小姓組頭、御錠口役、学問所御用懸などを歴任し(「分限帳」)、江戸藩邸において着実にその地位を確立していたようである。

ところが、天保4年(1833)4月寧親逝去ののち、当時、用人であった笠原近江が権勢を振るいはじめると、重臣間に抗争が勃発した。笠原側に抵抗した槐堂は失脚させられることとなり、江戸から「網駕籠にて両目付附添」のうえ移送され、天保5年(1834)4月5日弘前へ到着した(「駒水物語」)。はじめ御用長屋で取り調べを受けたが、「

奸侫表裏之勤方言語同断不届至極」という理由で、御役

召放、手錠の上

慎を命じられた。さらに評定所へと送られ、同年4月11日相沢村

牢居が決定したのである(以上、「弘前藩庁日記(御国日記)」天保5年4月11日条)。興味深いことに、このとき弘前藩宝暦改革を主導した乳井

貢(のち西目屋村に

蟄居)と同様の処遇にすべきことが、

目付より申し渡されている。槐堂は当時、藩政に影響を与えるほどの油断ならない人物とみなされていたのかもしれない。寧親公に重用され華々しく活躍していた槐堂にとって、御役召放・相沢村牢居はまさに青天の

霹靂だったことだろう。

「牢居」とは、同じく武士の刑罰である「閉門」や「蟄居」よりもはるかに厳しい処分であり、槐堂の場合、相沢村内に建てられた一間所で、四六時中村役人による監視つきの生活をしていたと考えられる。当時の相沢村は「四方高山峨々として一村孤立し、鬼界か嶋と覚しきはかり」(「駒水物語」)と評されるほどの

寂寥とした土地であり、罪人の身の上には一層孤独が身にしみたことだろう。一方、引き離された家族5人には2人扶持が与えられ、弘前鍛冶町で「かすかに煙を上け」暮らしていたという(「同上」)。

その後、ついに笠原近江自身も家老職を罷免され、槐堂の牢居生活は終わった。そして黒石藩主に請われて経書を講じるとともに、黒石上町の家塾にて広く門戸を開放した。文久2年(1862)には招かれて弘前藩藩校稽古館小司となるが、生徒達が槐堂の薫陶を受けると学風が一変したという。しかし、在館わずか4年にして病に臥し、慶応2年(1886)2月4日、79才の生涯を閉じた。戒名「儉徳院殿槐堂昌榮居士」(以上、上田槐堂墓碑銘より)。

以上見てきたように、藩要職から罪人へ、そして再び藩士子弟の教育者という表舞台へと、上田槐堂の一生は波乱万丈そのものであった。流罪の地、浪岡に伝わる彼の遺墨からは、その紆余曲折の人生から滲み出たさまざまな心情が伝わってくるようでもある。

今の相沢地区の賑わいを、是非槐堂にも見せたいものだ。

|

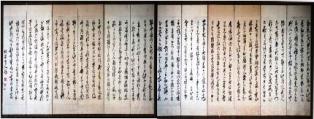

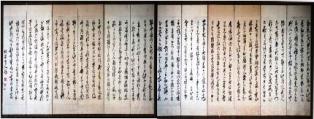

| 六曲屏風一双(作年不明)鎌田將嗣氏所蔵(本郷) |

【町史資料調査協力者 石山晃子】

『広報なみおか』平成16年(2004)4月1日号に掲載