町史かわら版(10)

〜血縁地縁〜

血縁地縁という言葉がある。血縁というと阿部合成と常田健を思う。2人は従兄弟同士である。平井信作と津川武一の父親同士も従兄弟である。浪岡の町に限定すればまだまだ挙げられそうだ。

地縁の方はどうか。今回俳句を縦糸に女鹿沢村付近(松枝、銀)の地縁にふれてみたい。

葛西覽造著『野澤村誌』によると、大正12年(1923)に旧派俳句の深山吟社が結成された。活動が衰えかけたので、昭和6年(1931)蛙声吟社がつくられる。同人は全員

さらに昭和21年對馬窓風(本名柾五郎、大正12年生まれ。現女鹿沢在住)が音頭をとって蕾吟社を結成。蕾は若いという意味で、10人くらいの会員であった。吟社名は変わっても1つの流れであった。

現在彼は「浪岡俳句会」の代表者であるが、蕾吟社と会そのものは直接関係はない。

さらにこの地にスポットを当てれば、もう1人注目すべき女性がいる。「山ばと女性俳句会」の会長塙ひさである。

七曜の百万遍や芽吹く村 ひさ

句中の「村」は銀である。夫君は亡くなられたが茨城県出身とうかがっている。彼女は「渋柿園」の同人でもある。昨年12月号に次のような句を挙げ、自分の生まれ育った村がいかに好きであるか、夫君との思い出とともに暮らしの地をしみじみとした文章で書いている。

銀と言ふ地名に棲みて月更くる ひさ(平成7年作)

〜南国から北国へ〜

先に紹介した窓風を通して、思いがけない資料とめぐりあった。窓風は昭和15年ころ『東京日々新聞』に投句したのがきっかけで、俳句におもしろ味を覚えたという。『月間東奥』や『黒石民報』にも投句。

昭和21年、茜吟社に加わる。主宰者は東條竹秋(本名欣一、1894〜1960)、東京から黒石の二庄内に疎開していた弁護士である。本県で彼の詳しいことはあまり知られていないが、彼の句碑が長勝寺にある。

城近く住む幸ありて花万朶 竹秋

竹秋は弘前で亡くなり、下白銀に住んでいた。シャレではないが、これもやはり「しろがね」なのでおもしろい。

若い頃の窓風は石村寒竹(杉沢出身)と浪岡から温湯までバスで行き、さらに二庄内まで歩き、遠い道のりをものともせず句会に出かけたという。

竹秋はもともとは徳島県の木津(鳴門市撫養町)出身の人。東京で弁護士をしていたが、昭和18年友人のつてで弘前に疎開。その人の自宅が手狭だったので二庄内に移り住んだ。文字どおり南国から北国へである。沖子夫人(俳号沖女。文芸出版社「女流俳人大系」に30句採録)ともども二庄内の暮らし、特に雪には苦しんだ。しかし、3里歩いて青荷山人(丹羽洋缶)のところへ行き、語らい大いに慰められた。洋缶を「仙人」のニックネームで呼び交友を深めた。

|

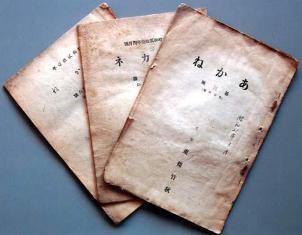

| 「あかね」對馬柾五郎氏所蔵 |

【町史執筆委員 鳴海弘子】

『広報なみおか』平成16年(2004)1月1日号に掲載

|