なみおか町史コラム(2)

〜蓑虫山人と土器棺〜

北中野に所在する広峰神社の調査記録をご紹介します。

神社の総代(常田菊一さん等)の方々と、神社に保管されている獅子頭と土器の調査をしました。土器は、昭和11年(1936)11月14日の東奥日報紙に包まれ、内部には次のような書き付けが入っていました。

「南津軽郡五郷村大字北中野字天王(俗名 雀倉)御廟館ヨリ発掘 (万延元年三月八日)山田権太ノ二男與兵衛発見大瓶(高サ四尺余 胴ノ回五尺余)」

|

| 写真1 |

|

| 写真2 |

書き付けは、五郷村の成立が明治22年(1889)、新聞が昭和11年ですから、この間の48年間のいずれかに書かれたもので、万延元年の発掘日の1年前、安政6年(1859)7月11日の「弘前藩庁日記」には次のように記載されています。

前略・・・浪岡組中野村社司、有馬伊予ヨ リ別紙申出・・・神像并獅子頭土器共差出 候・・・いずれも数百年土中に埋もれおり 候・・・又土器の儀は、・・・亀ヶ岡ヨリ 出る候器物の類にも相見える・・・後略

つまり、北中野広峰神社の宮司有馬氏から、神像と獅子頭と土器が出土したので届け出があった。数百年、土の中に埋もれたもので、土器は亀ヶ岡出土の土器と類似している、というものです。(『なみおか今・昔』63参照)

その後、これらの遺物は広峰神社に保管され、いろいろな文書に発表されています。明治初めに、この資料を見た蓑虫山人(1836〜1900)は、現在浪岡八幡宮が所有している屏風絵(町指定文化財)の中にこの土器を描いています(写真1)。

ところが、現存する土器は破片でしか残っておらず、どのようにして描いたのかという疑問が生じます。その疑問の解答は絵の中にありました。蓑虫の描いた土器を詳細に見ますと、口の部分と文様の全体構成は推測をまじえて描いていることが分かります。つまり、蓑虫は土器の破片を見ながら全体像を描いたと思われます。

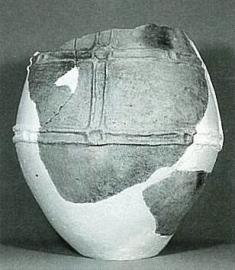

青森短期大学の葛西勵先生にお願いして、土器の破片を復元してもらいましたところ、高さ39.0cm(1尺余)、幅は39.5cm(1尺余)となり、書き付けに記載された計測値と違いが出てきました(写真2)。このことから、書き付けを書いた人も、蓑虫の絵を見ながら土器の大きさを推定したのではないかと予想されます。

この土器は「

【町史編集委員・工藤清泰】

『広報なみおか』平成13年(2001)6月1日号に掲載

|