石造文化財が語るもの(11)

県南地方を歩くと、路傍に「湯殿山・月山・羽黒山」と刻んだ石塔を多く見かけます。出羽三山に対する信仰です。地元では「十和田山」の石塔を見受けます。秋田県内に多い「太平山」の碑は、県境を越えて西海岸地方でも造立されています。越後の刈羽平野には「米山塔」があります。

秀峰・霊山に対する信仰は各地にあるのです。津軽の岩木山に対する信仰もその1つです。美しい裾をひくこの山は、明治に入るまで噴火があり地震もありました。しかし津軽の慈父として地域に恩恵をあたえ、信仰の対象になっていたのも事実です。

|

| 文久元年の石塔 |  |

| 大正13年の石碑 |

- 平賀町高畑 安政3年(1856)

- 鯵ヶ沢町建石 安政4年(1857)

- 岩木町五代 弘化2年(1845)

くらいしか頭に浮かびませんでした。津軽平野の各集落から、岩木山を直接拝むことができるためなのでしょうか。造立の時期も1850年前後に集中しているようです。

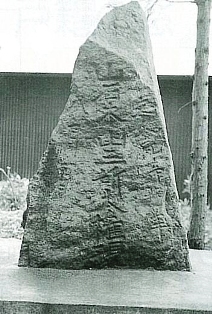

ところで、浪岡町内には「岩木山」に関係した石塔が2基あることが分かりました。所在地はともに郷山前の八幡宮境内ですが、両者の性格は少々違います。参道の左側、拝殿寄りの石には、

文久元辛酉年 岩木山三所太権現 八月一日

と刻まれています。建立の年代は1861年、江戸時代末期の山岳信仰の資料として貴重な存在といえましょう。

もう1基はこの石碑の左側にあり、上部に「奉納」「巌城山」と横に刻まれ、その下には500字ほどの文字があります。内容を調べると、江戸時代後期からあった女鹿沢村と郷山前村の山林の境界争いが地租改正を機に本格化したこと、そしていわゆる沙汰山の解決の過程が記されています。

この境界論争は郷山前村の勝利に終わりました。訴訟裁判の中心人物だった工藤定四郎(1849〜1928)は勝利を八幡宮の神威によるものと考え、大正13年(1924)にこの碑を造立し奉納したのです。幕末期の岩木山の碑とはちょっと性格が違います。しかし、集落の歴史を知る手がかりとして大切な石碑といえましょう。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成9年(1997)11月1日号に掲載

|