石造文化財がが語るもの(3)

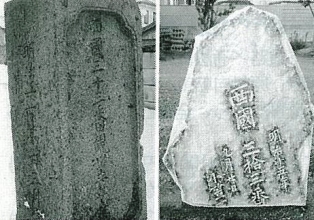

赤川の北(杉沢)にある地蔵堂の前に、石碑が2基並んでいます。1基は百万遍塔であり、その右側の碑の正面には、

明治十五年 (以下埋没) 西国三拾三番 ( 〃 ) 九月廿日 ( 〃 ) 小笠原 ( 〃 )

と刻まれています。下部は土中に埋もれており読めません。明治15年(1882)といえば115年前、秋彼岸の中日に小笠原某が造立したのです。

「西国三拾三番」の下に「観音」の2字を含む文字があったと思います。

|

|

| <銀> | <杉沢> |

| 西国三十三観音碑 | |

(正面) 西国三十三番観世音菩薩 (左側) 明治廿七年旧三月十八日 (裏側) 願主工藤六右衛門

と刻まれています。造立されたのは西暦1894年、日清関係が悪化し、戦争が始まろうとしていた年で、旧3月18日は春彼岸の入りと想定できます。

2つの碑を造立者が巡礼の旅に出たものと仮定して考えてみましょう。小笠原某の旅は一部分鉄道を利用することが可能でした。大阪−京都付近が開通しています。しかし、大部分は徒歩だったでしょう。12年後の工藤六右衛門の旅は、青森まで乗合馬車で行き、その先は日本鉄道(東北本線)と東海道本線を乗り継ぐことができました。

南津軽郡には江戸時代後期からの巡礼碑が多く残されています。明治に入ると藩の制限もなくなり、関所も廃止されて旅は自由になりました。2人は明治中期の日本の様子をどのように吸収してきたのでしょうか。

【浪岡町史編さん室長 佐藤仁】

『広報なみおか』平成9年(1997)3月1日号に掲載

|