○青森地域広域事務組合文書編さん保存規程

令和4年3月3日

規程第2号

青森地域広域事務組合文書編さん保存規程(平成27年青森地域広域事務組合規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、文書の編さん及び保存について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「文書」とは、完結した文書及び帳簿をいう。

(整理の原則)

第3条 文書は、常に整理、整とんし、紛失、損傷のおそれがないように保管し、又は保存するとともに、重要なものは、非常災害時に備えて、あらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 1年

3 第1項各号に定めるもののほか、台帳等複数年にわたり継続使用する文書については、各課において常用文書として保管することができる。

(保存期間の各区分の基準)

第5条 第1種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例、規則、規程等に関する文書

(2) 重要な組織計画及びその実施に関する重要文書

(3) 史誌の資料となる重要文書

(4) 組合議会の議事録、決議書等重要文書

(5) 任免、賞罰に関する重要文書

(6) 財産、公の施設及び組合債に関する重要文書

(7) 関係市町村との共同処理に関する重要文書

(8) 行政機関施設の設置、廃止に関する文書

(9) 事務引継ぎに関する重要文書

(10) 訴訟及び審査請求に関する文書

(11) その他重要にして永年保存の必要があると認める文書

2 第2種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 金銭の支払いに関する証拠書類

(2) 行政執行上必要な統計資料

(3) 使用料、手数料等に関する重要文書

(4) 財政に関する重要な文書

(5) その他10年保存の必要があると認める文書

3 第3種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 主な行政事務の施策に関する文書

(2) 行政執行上参考となる文書

(3) 金銭出納に関する文書

(4) その他5年保存の必要があると認める文書

4 第4種に属するものは、前3項に属さない文書とする。

(保存期間の起算)

第6条 文書の保存期間は、会計年度に属するものにあってはその翌年度の4月1日から起算し、暦年に属するものにあってはその翌年の1月1日から起算する。

(文書の編さん及び装丁)

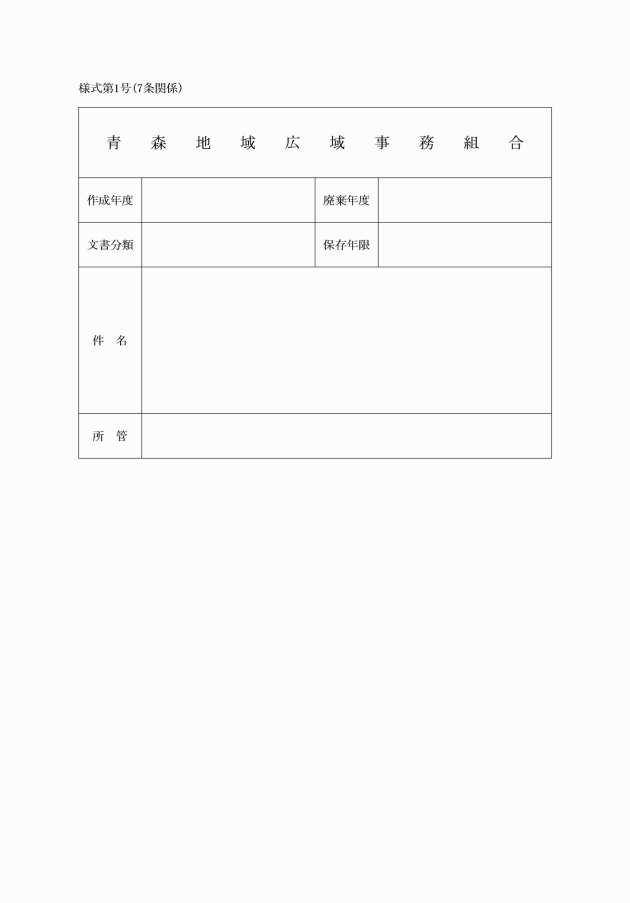

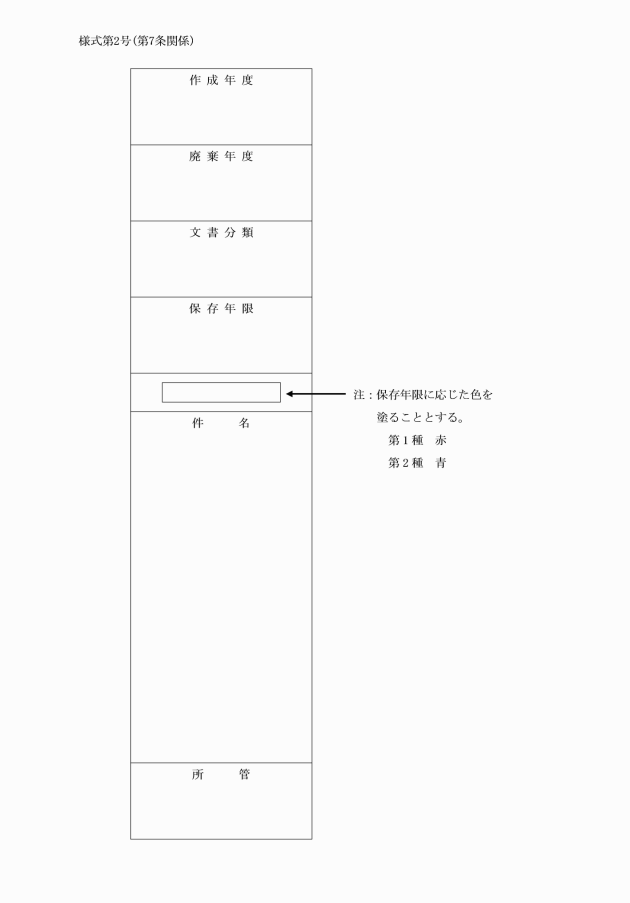

第7条 文書は、各課(課相当の室、施設及び消防署を含む。以下同じ。)において、次条の文書分類表に定める分類に従い、次に掲げるところにより編さんしなければならない。

(1) 文書は、会計年度別(事務局総務課長(以下「文書主管課長」という。)が別に定める文書については暦年別)に完結した順序により編さんすること。ただし、紙数又は文書の性質上の理由によっては、2年分以上にわたる文書を区分紙を用いて1冊として編さんすることができる。

(2) 同一事件であって数項目に関連する文書は、その関係の最も深い項目に編さんすること。

(3) 2以上の事件で保存期限を異にする場合において、その事件が相互に関係があり、同一事件として編さんすることが適当なときは、長期間の種別として取り扱うこと。

(4) 附属図表等で編さんに不便なものは、別に保存し、その旨を本書に記入すること。

(5) 文書の編さんは、厚さ約8センチメートルを標準とし、分冊したものには分冊番号を、合冊したものには各項目を標記すること。

(6) 編さんされた文書(以下「保存文書」という。)には、目次を付けるものとする。ただし、1保存文書1件の場合及び第4種に分類される文書については、省略することができる。

ア 第4種に分類される文書

イ 特別の表紙を用いて編さんしているもの

ウ 製本されているもの

エ 規格外のもの

オ 台帳、名簿の類に属するもの

2 保存文書の背表紙は、第4条に規定する種別ごとに次のとおり色分けして区分しなければならない。ただし、保存期間が10年未満の保存文書については、この限りでない。

(1) 永年及び法令等により30年以上保存する必要のあるもの並びに常用文書 赤

(2) 10年及び法令等により10年以上30年未満保存する必要のあるもの 青

(文書分類表)

第8条 文書主管課長は、文書分類表を作成し、組合が取り扱う保存文書が体系的に整理、保存されるよう努めなければならない。

(保存文書の管理)

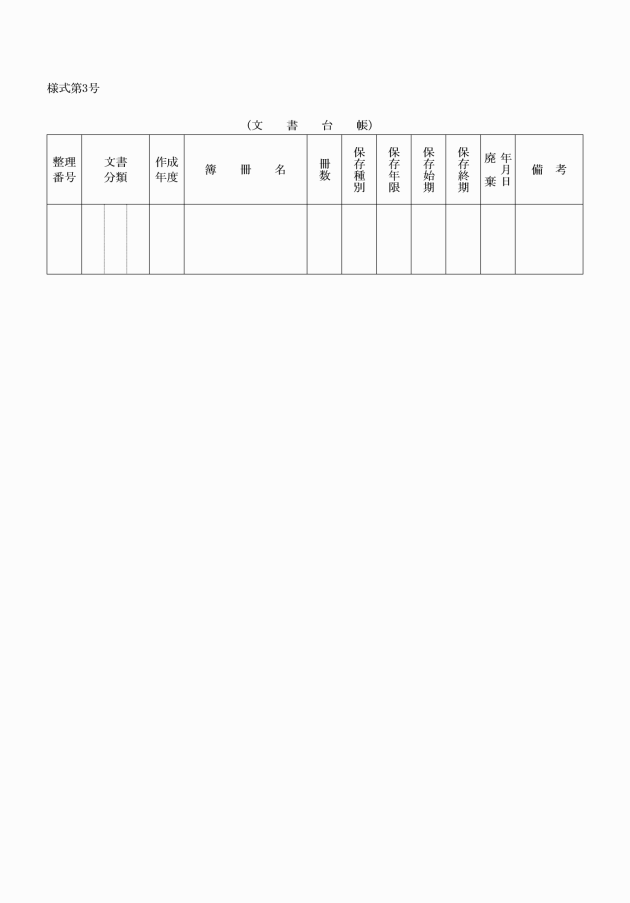

第9条 保存文書(保存期間が1年以内のものを除く。)は、各課において、文書台帳(様式第3号)に登載し、管理するものとする。

(保存文書の保管)

第10条 保存文書は、おおむね1年間所管課において保管する。

2 各課での保管が1年を経過した保存文書のうち、事務処理上各課において継続して保管する必要があると各課の長(以下「各課長」という。)が認めたものについては、その保管期間を延長することができる。

(保存文書の審査及び収納)

第11条 各課長又は青森地域広域事務組合文書取扱規程(平成27年青森地域広域事務組合規程第8号)第6条第1項に規定する文書取扱責任者は、各課内における保存文書の編さん内容及び保存期間を審査し、不適当と認めるものは、職員に対し修正の指示又は指導をし、適正な文書管理をしなければならない。

2 前条第1項に規定する保管期間を終えた保存文書(保存期間が1年以内の保存文書及び常用文書を除く。)は、書庫(保存文書を収蔵するもので、文書主管課長が管理するものをいう。以下同じ。)へ、収納するものとする。

3 保存文書の書庫への収納は、文書主管課長の指定した期間に行うものとする。

(書庫の管理)

第12条 書庫は、文書主管課長が管理する。

2 書庫内においては、火気を使用してはならない。

3 書庫内の保存文書は、各課の職員によって、文書分類表等に基づき体系的に整理整とんするものとする。

4 各課の職員は、書庫へ入室する際には、文書主管課長の承認を受けなければならない。

(保存文書の借覧)

第13条 書庫へ収納した文書を借覧する場合は、文書主管課長の承認を受けなければならない。

2 各課で保管している保存文書を借覧する場合は、保存文書を保管する各課長の承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により借覧の承認を受けた者は、これを転貸し、取り換え、若しくは訂正し、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情により庁外に持ち出すことについて、あらかじめ文書主管課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(保存方法の変更)

第14条 各課長は、保存文書について、随時保存の要否及び編さん方法を審査し、文書主管課長に協議の上、保存方法を変更することができる。この場合において、保存の必要がないと認められた文書は、次条の手続きを経てこれを廃棄できる。

2 各課長は、保存方法が変更されたものは、新たに編さんし一定期間を定めて保存するものとする。この場合において、文書主管課長及び各課長は、文書台帳の記載事項の訂正等必要な事務処理を行うものとする。

3 保存期間の経過した保存文書で、なお継続保存の必要があると認めたものは、前項に準じ手続きするものとする。

(廃棄)

第15条 各課長は、各課において保管している保存文書及び書庫へ収納した保存文書について、保存期間が到来し、廃棄を必要とするものについては、文書主管課長に報告しなければならない。

2 保存文書を廃棄する際は、溶解し、焼却し、又は裁断する等適切な処置を講じなければならない。

3 前項の規定による溶解等の利便を図るため、文書主管課長は、毎年1回まとめて廃棄する期間を設定することができる。

4 軽易な文書で保存する必要のない文書は、随時廃棄することができる。

(電子文書の保管及び廃棄)

第16条 文書のうち電子文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって記録されたものであって、電子計算機による情報処理が可能なものをいう。以下同じ。)は、当該電子文書の内容を画面等に出力し、又は編集できるよう必要に応じて共用サーバ等適切な記録媒体に保管しなければならない。この場合において、記録媒体の経年劣化等による消失及び変化、改ざん、盗難、漏えい等を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 保管を必要としなくなった電子文書を廃棄する場合は、消去又は記録媒体の破壊等適切な方法により処理しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、この規程による改正前の青森地域広域事務組合文書編さん保存規程の規定により編さん又は保存されている文書の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の青森地域広域事務組合文書編さん保存規程に規定する様式は、令和7年3月31日までの間において、これを使用し、又はこれを取り繕い使用することができる。