○青森地域広域事務組合予防規程

平成27年3月25日

規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び青森地域広域事務組合火災予防条例(平成26年青森地域広域事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定の施行について必要な事項を定めるものとする。

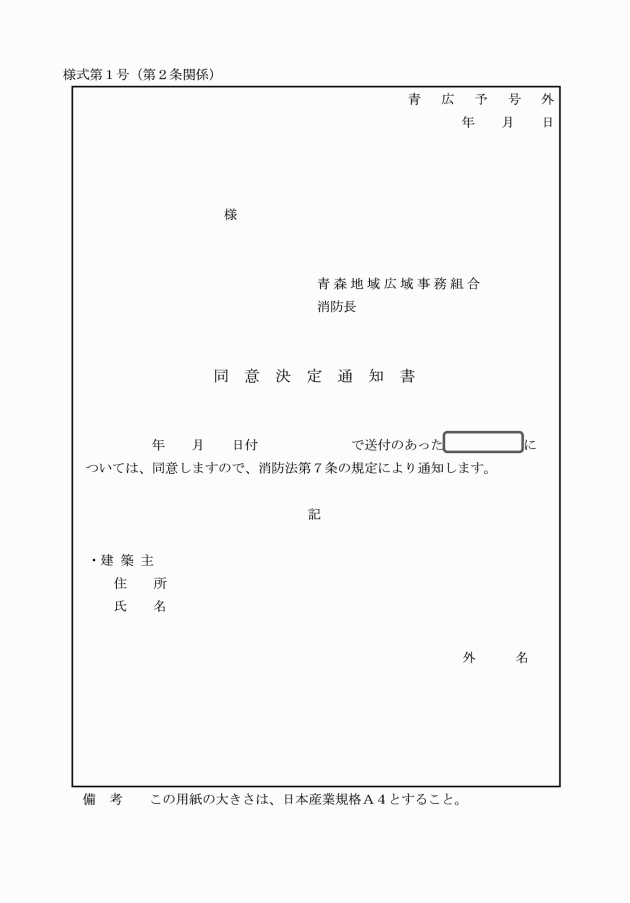

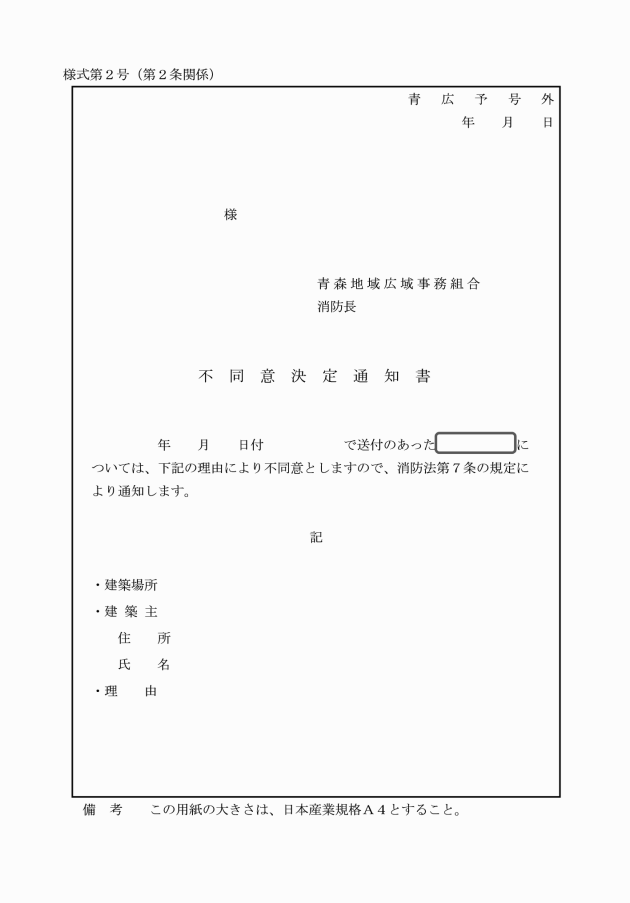

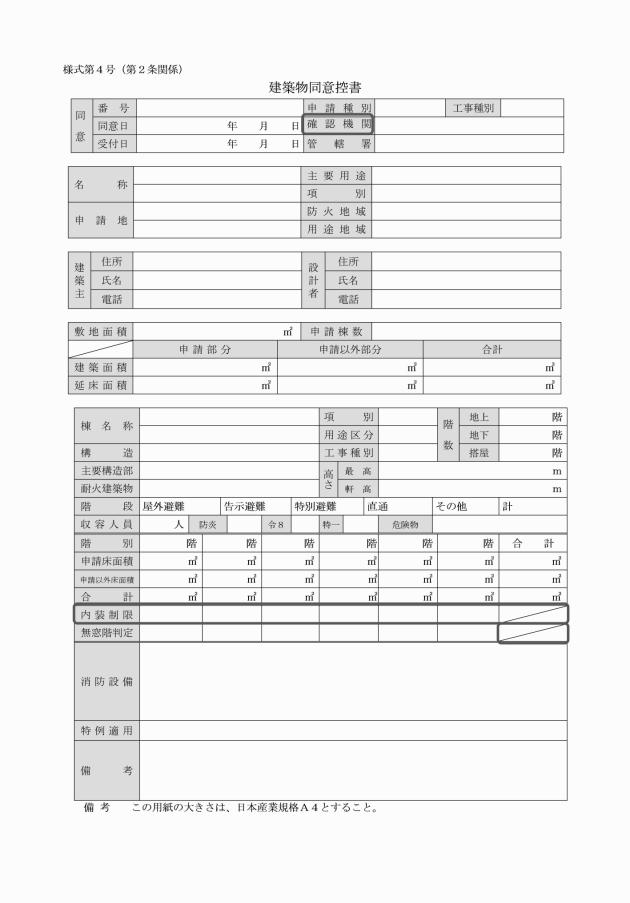

(計画通知)

第3条 消防長は、建築主事等から公共用建築物の計画通知書を受理したときは、関係法令の防火に関するものについて審査した結果を、文書により通知しなければならない。

(工事の中止等)

第4条 建築主事等から建築物の許可又は確認の同意に係る建築行為の中止又は不適合の処分をした旨の通知を受けたときは、関係書類を整理しなければならない。

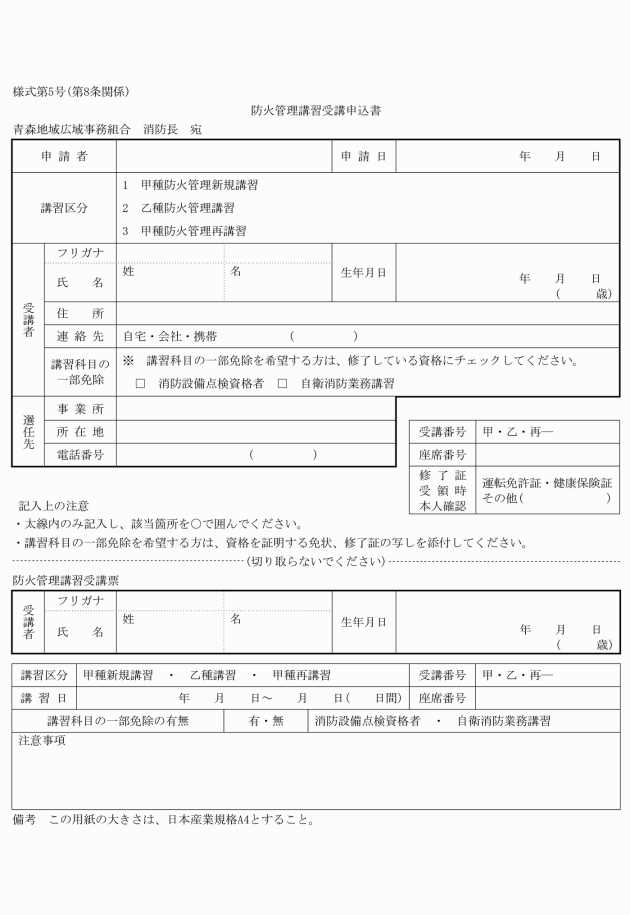

(防火管理に関する講習)

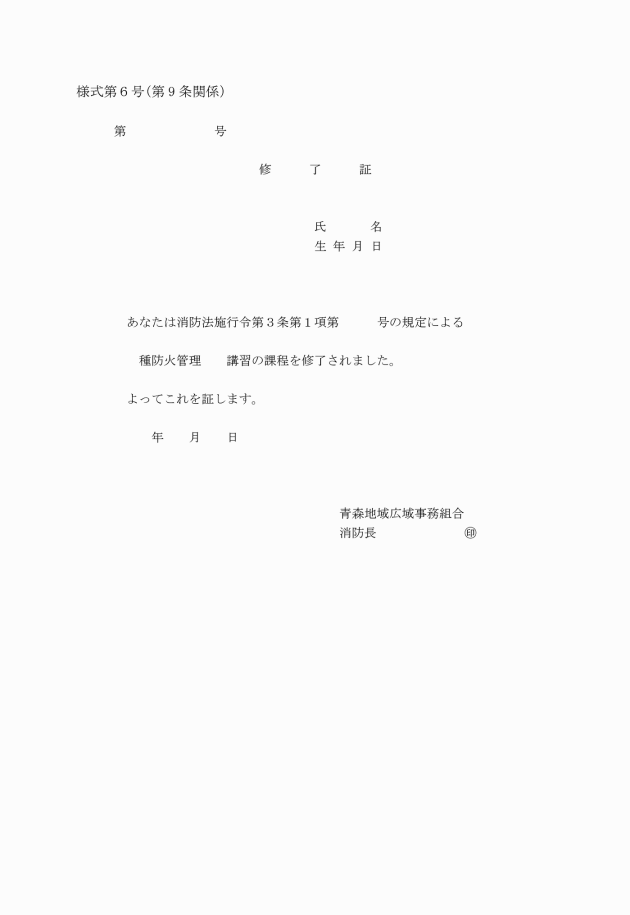

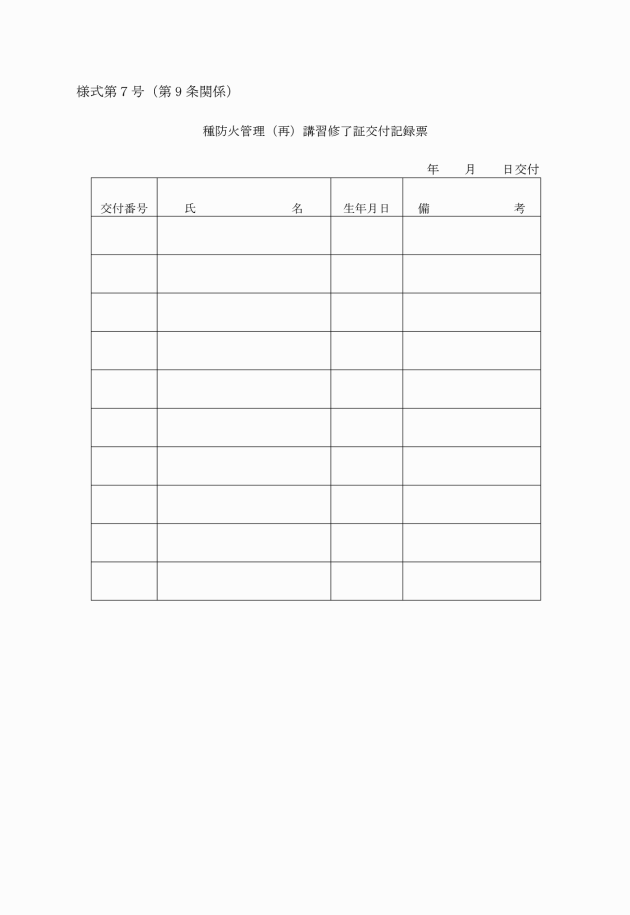

第5条 消防長は、令第3条第1項第2号イ及び規則第2条の3の規定により、防火管理者としての資格を与えるため乙種防火管理講習及び甲種防火管理新規講習並びに甲種防火管理再講習(以下「講習」という。)を行うものとする。

(1) 甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習

講習事項 | 講習時間 | |

甲種新規 | 乙種 | |

防火管理の意義及び制度 | 2時間 | 1時間 |

火気管理 | 2時間 | 1時間 |

施設及び設備の維持管理 | 2時間 | 1時間 |

防火管理に係る訓練及び教育 | 2時間 | 1時間 |

防火管理に係る消防計画 | 2時間 | 1時間 |

(2) 甲種防火管理再講習

講習事項 | 講習時間 |

過去5年間における法令等の改正概要 | 2時間 |

火災事例等の研究に関すること |

(1) 規則第31条の6第6項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者

(2) 令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者

(講習の日時、場所等の公示)

第7条 第5条の講習を実施するときは、講習の日時、場所その他の講習の実施に関し必要な事項を次の場所へ公示しなければならない。

(1) 消防本部、消防署及び消防分署の掲示板

(2) 構成町村の掲示板

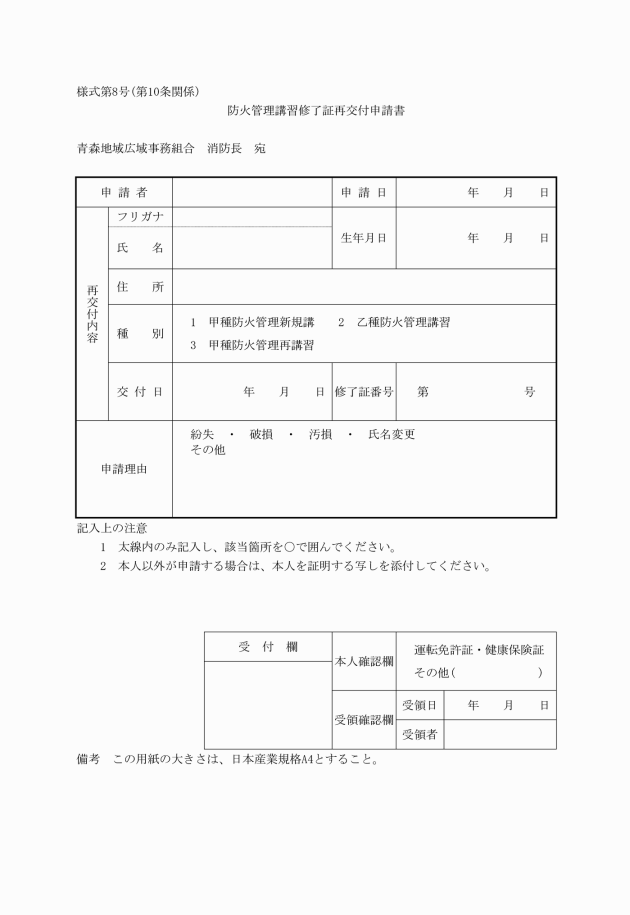

2 消防長は、前項の申請を受理したときは、当該申請者の講習修了の事実を確認し、修了証を再交付するものとする。

(火災警報の発令基準)

第11条 法第22条第3項の規定による火災警報は、気象条件が次の各号のいずれかに該当し、かつ、地域の特性を踏まえ、火災予防上危険であると認めるときに発令するものとする。

(1) 実効湿度50パーセント以下、最小湿度30パーセント以下のとき。

(2) 実効湿度65パーセント以下、最小湿度45パーセント以下で、最大風速7メートル以上のとき。

(3) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、降雨雪の場合は状況により発令しないことがある。

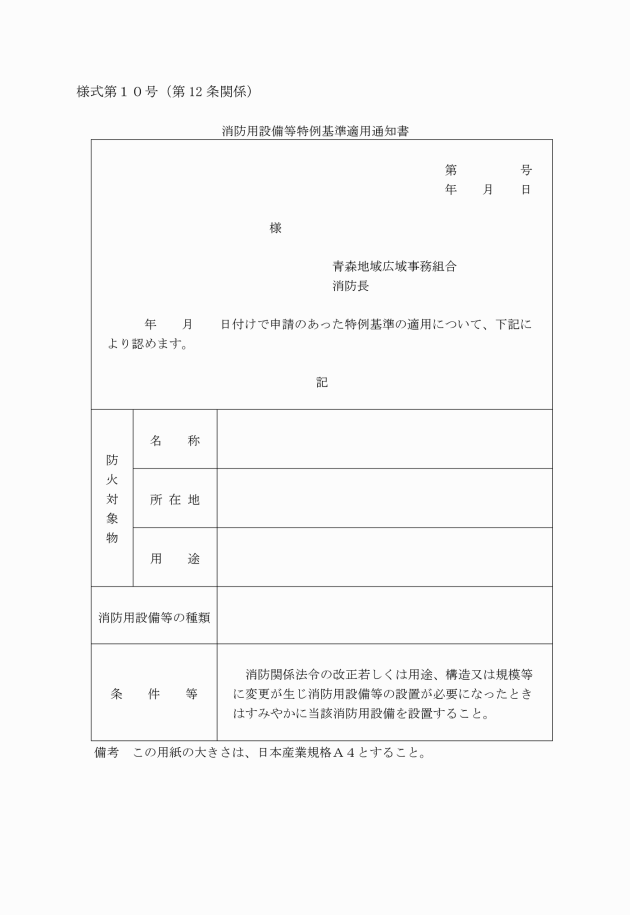

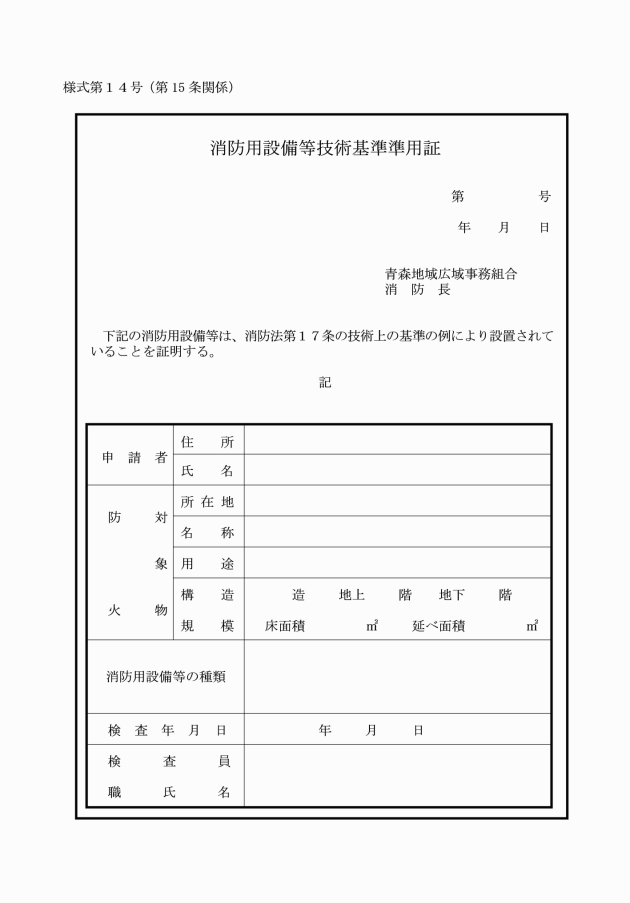

(消防用設備等の特例基準の取扱い)

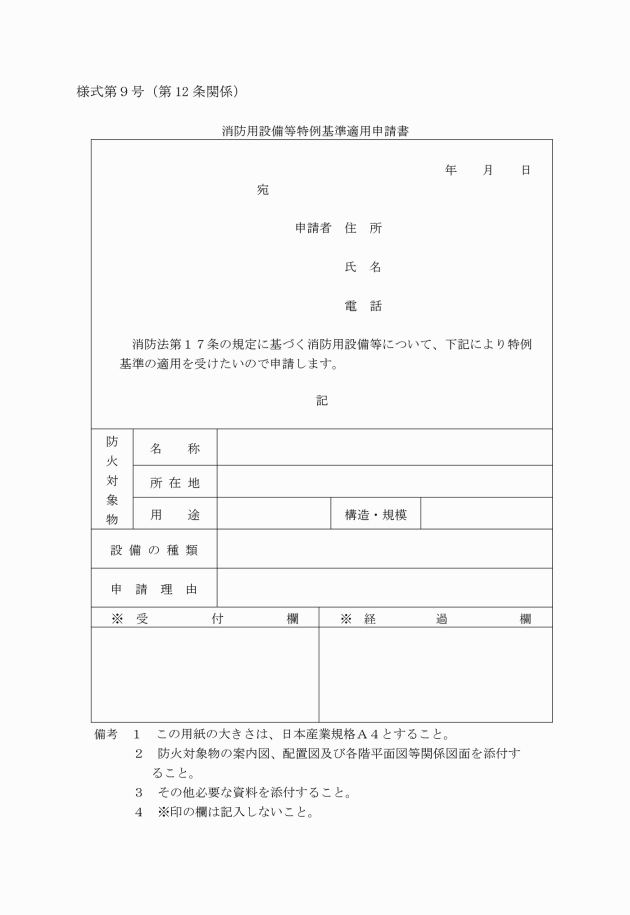

第12条 令第32条の規定により特例の適用を受けようとする者から申し出があった場合は、消防用設備等特例基準適用申請書(様式第9号)を提出させ、当該申請書に基づく調査又は審査を行わなければならない。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等)

第13条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

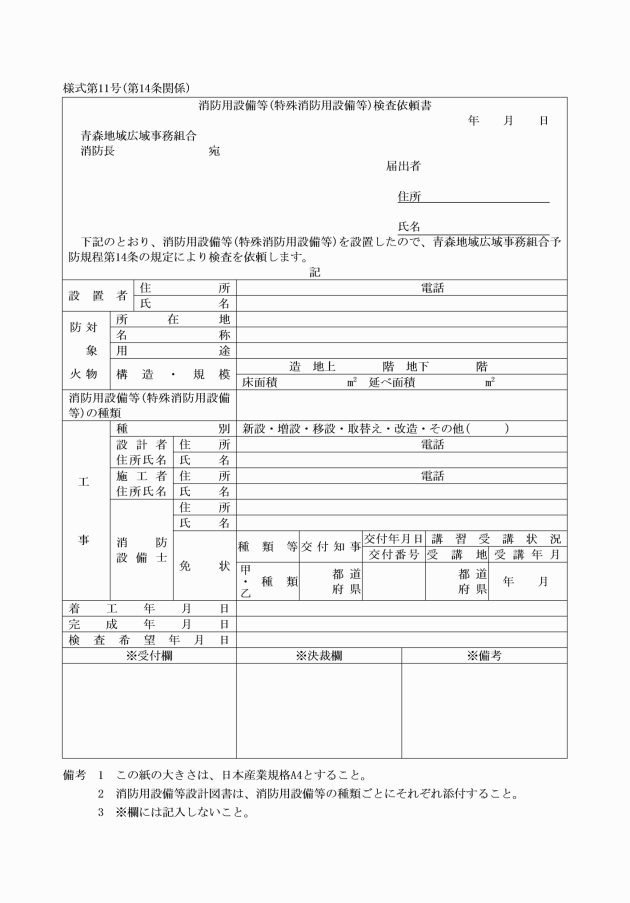

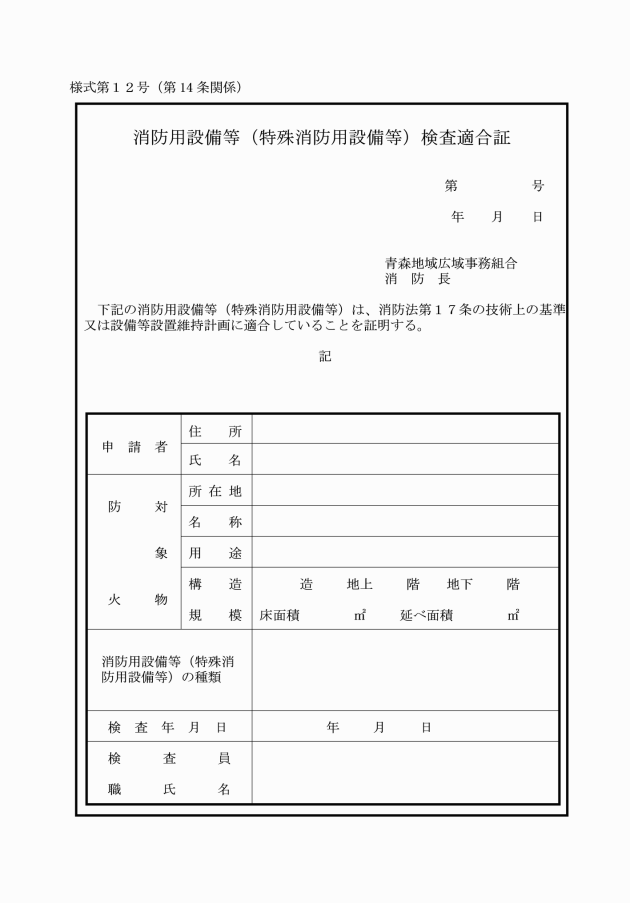

(検査を受けることができる消防用設備等又は特殊消防用設備等)

第14条 防火対象物のうち、令第35条第1項各号に定めるものに該当しない防火対象物の関係者は、法第17条の3の2の設備等技術基準(以下「設備等技術基準」という。)又は法第17条第3項の設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従って設置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等(令第35条第2項に定めるものを除く。以下この条において同じ。)を設置したときは、その旨を工事が完了した日から4日以内に消防長に消防用設備等(特殊消防用設備等)検査依頼書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、検査を受けることができる。

(1) 当該設置に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書

(2) 当該設置に係る消防用設備等試験結果報告書(規則第31条の3第5項の規定により消防庁長官が定める様式によること。)又は特殊消防用設備等試験結果報告書

2 消防長は、前項の規定による依頼があったときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合しているかどうかを検査しなければならない。

3 前項の検査において、規則第31条の4第1項の認定を受け、同条第2項の規定による表示が付されている消防用設備等又はこれらの部分である機械器具については、当該認定に係る設備等技術基準に適合するものとみなす。

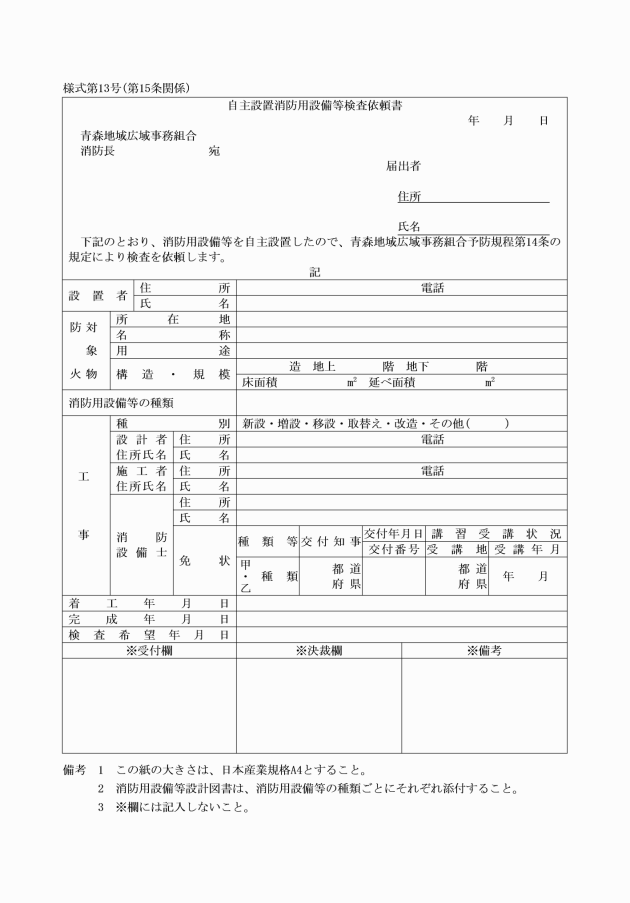

(1) 当該設置に係る自主設置消防用設備等に関する図書

(2) 当該設置に係る自主設置消防用設備等試験結果報告書(規則第31条の3第5項の規定により消防庁長官が定める様式によること。)

2 甲種消防設備士は、前項の設置に係る工事のうち令第36条の2第1項に定める消防用設備等の設置に係る工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、消防用設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長に届け出なければならない。

3 規則第33条の18(第2号を除く。)の規定は、前項の届出を行う場合に準用する。この場合において、「法第17条の14」とあるのは「第14条の3第2項」と読み替えるものとする。

4 消防長は、第1項の規定による依頼があったときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された自主設置消防用設備等が設備等技術基準の例により設置しているかどうかを検査しなければならない。

(消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物等)

第16条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(誘導灯の非常電源を60分間としなければならない防火対象物)

第17条 規則第28条の3第4項第10号の規定により、消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物として、誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)第4第3号に規定する防火対象物で消防長が指定するものは、令別表第1(10)項又は(16)項に掲げる防火対象物(同表(16)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(10)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、乗降場が地階にあるものとする。

(1) 液体燃料を使用する設備 次に掲げる者

ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者(以下「石油機器技術管理士」という。)

イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第6条第2項、第11条及び第12条において条例第2条第2項第3号の規定を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備 次に掲げる者

ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第20条第2項及び第3項において条例第18条第1項第11号の規定を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第21条第2項及び第4項において条例第18条第1項第11号の規定を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第22条第2項おいて条例第18条第1項第11号の規定を準用する場合に限る。)

3 条例第28条第1項第14号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、石油機器技術管理士又は当該器具の点検及び整備に関し石油機器技術管理士と同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(日本産業規格の指定)

第19条 条例第24条第1項の規定により消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)は、A4201(建築物等の避雷設備(避雷針))とする。

(条例第79条第1項に規定する消防長が定める要件)

第20条 条例第79条第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、青森地域広域事務組合管内で開催されるもので、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、1日当たりの人出予想が10万人以上であること。

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える催しとして計画されていること。

(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物でその長さ(洞道とその他これらに類する地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの。

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及びその他これらに類する地下の工作物

(防火対象物の点検基準等)

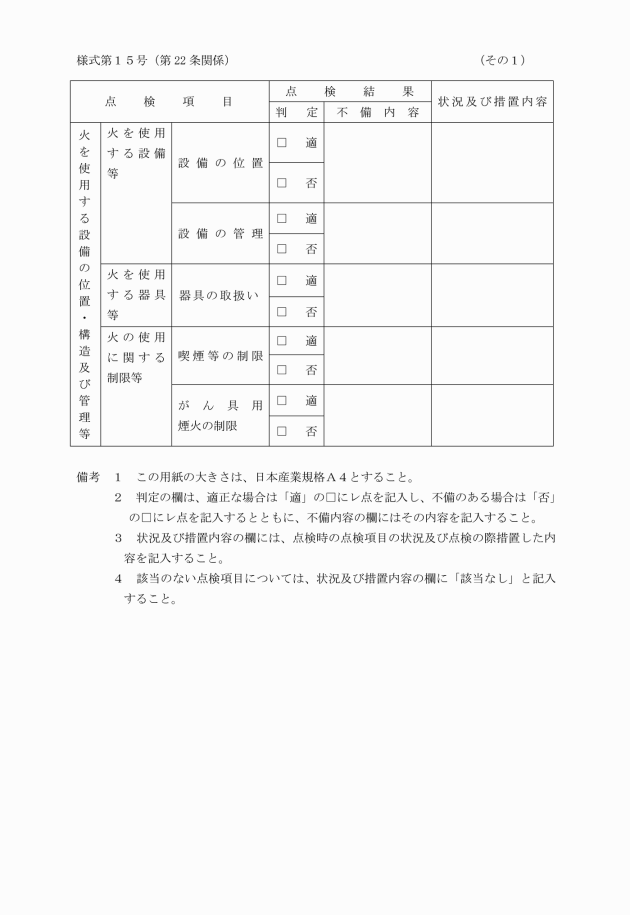

第22条 規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。

(5) 条例第62条の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

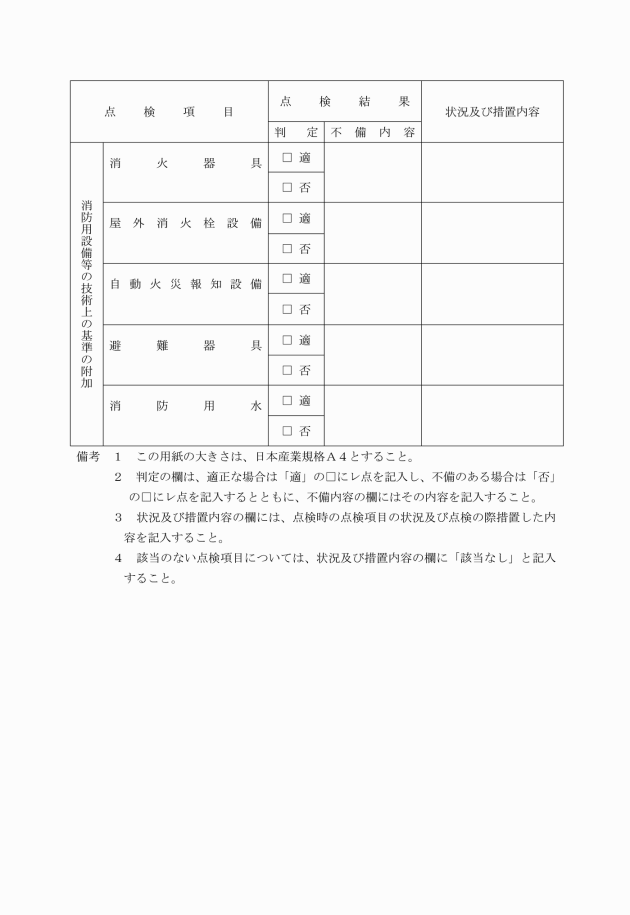

2 前各号の規定による点検の結果は、法第8条の2の2第1項に基づく報告に様式第15号の点検票を添付して行うものとする。

3 防火対象物の点検要領は、別表によるものとする。

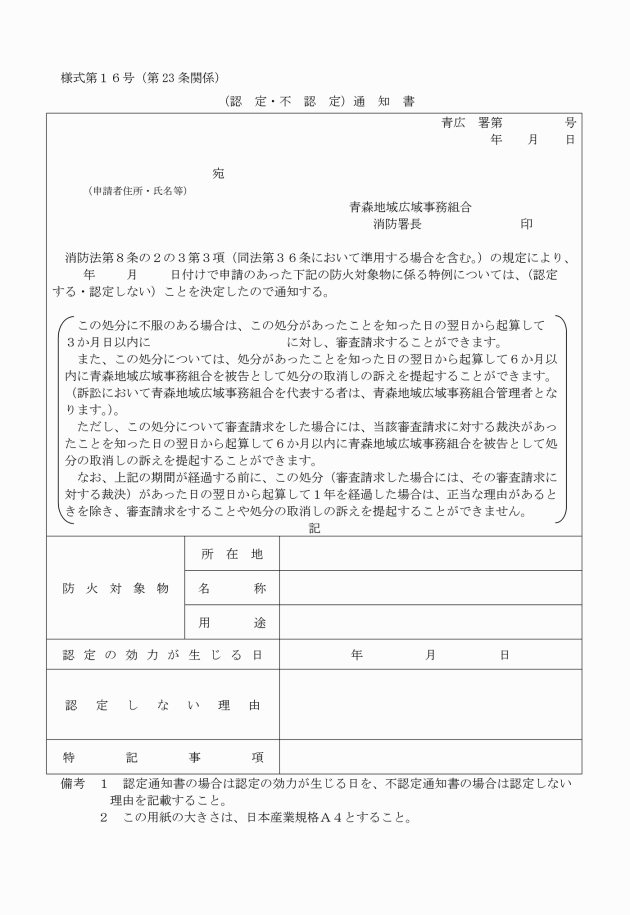

(防火対象物特例認定等の通知等)

第23条 消防署長は、防火対象物の管理について権原を有する者から防火対象物特例認定申請があった場合、法第8条の2の3第3項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づき検査し、認定又は不認定を決定し、(認定・不認定)通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、青森地域広域消防事務組合予防規程(昭和63年青森地域広域消防事務組合規程第1号。以下「従前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する従前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成28年3月規程第6号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年11月規程第3号)

(施行期日)

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

附則(平成31年3月規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までにこの規程による改正前の青森地域広域事務組合予防規程の規定により設けられた避雷設備は、この規程による改正後の青森地域広域事務組合予防規程の規定により設けられた避雷設備とみなす。

3 この規程の施行の際現に存する従前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和3年3月規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する従前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和4年3月規程第3号)

(施行期日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年11月規程第2号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第22条関係)

点検要領

第1 火を使用する設備の位置・構造及び管理等

1 留意事項

(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘ごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。

(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。

(3) 火災予防条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、所轄消防署長に届け出されている内容を確認すること。

2 点検方法等

点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||

火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |

設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。 ただし、掘ごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||

火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |

火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているかを目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認められる措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 ※ 消防長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 |

がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理した覆いをしていること。 | ||

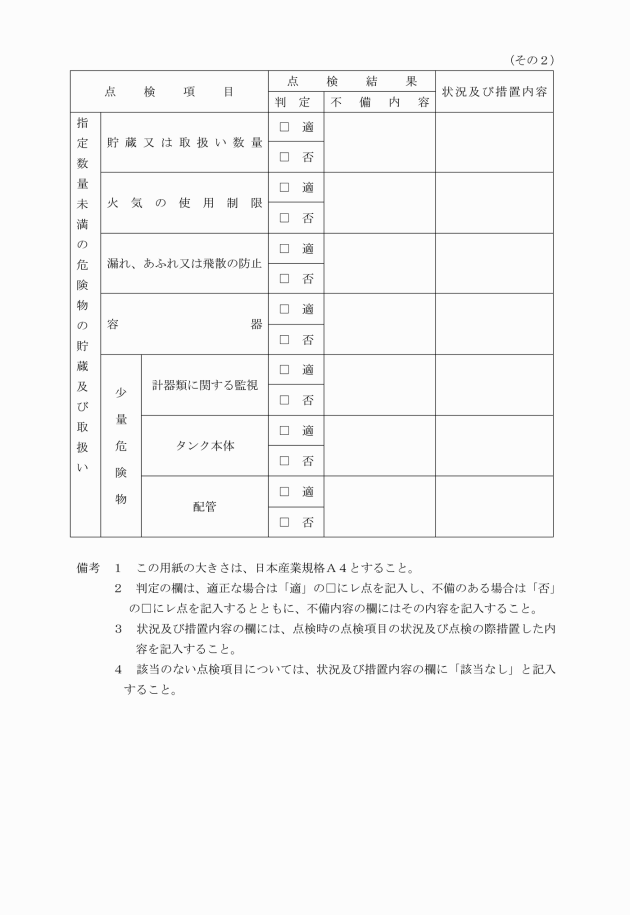

第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 火災予防条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、所轄消防署長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。

2 点検方法等

点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いがされていないこと。 | |

火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気を使用されていないこと。 | ||

漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||

容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食又はさけめ等がないかを目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食又はさけめ等がないこと。 | ||

少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計又は圧力計等)が機能していること。 | |

タンク本体 | 1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり又は腐食がないか目視により確認すること。 ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷又は腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損及び亀裂等がないこと。 | ||

配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||

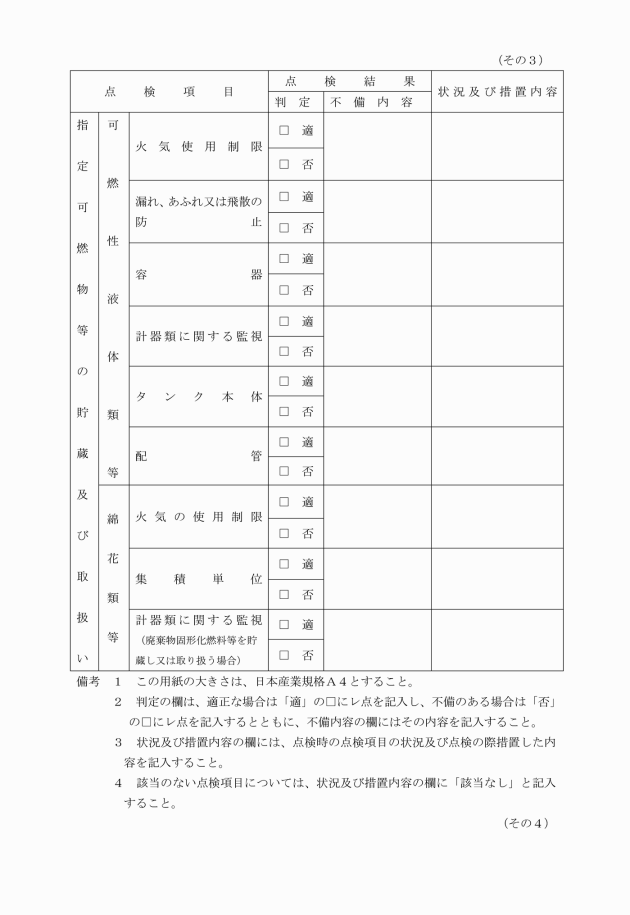

第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 火災予防条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 火災予防条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は、所轄消防署長に届出がされている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。

2 点検方法等

点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |

漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||

容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食又はさけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食及びさけめ等がないこと。 | ||

計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計及び圧力計等)が機能していること。 | ||

タンク本体 | 1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい破損及び亀裂等がないこと。 | ||

配管 | 配管に腐食及び損傷がないかを目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||

綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |

集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 1集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||

計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 2 水分管理又は温度可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 | ||

第4 消防用設備等の技術上の基準の附加

1 留意事項

(1) 火災予防条例で定められた消防用設備等の技術上の基準の附加の各消防用設備及び器具が基準に適合していないと認められる場合には、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検表の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 火災予防条例で定められた各設備については、その措置状況について記入すること。

2 点検方法等

点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |

消防用設備等の技術上の基準の附加 | 消火器具 | 1 消火に適応するものが設置されているか確認すること。 2 階ごとに設置間隔が保たれているか確認すること。 3 用途部分ごとに設置されているか確認すること。 | 設置状況が適切であること。 |

屋外消火栓設備 | 格納箱の扉は、雨水の浸入又は凍結による開閉に支障のないようになっているか確認すること。 | 格納箱が破損していないこと。 | |

自動火災報知設備 | 令第21条第1項の規定のもの又は令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で1,000m2以上のものに設置されているか確認すること。 | 設備設置基準どおり設置及び維持されていること。 | |

避難器具 | 積雪時を考慮して設置されているか確認すること。 | 積雪時避難の支障とならないこと。 | |

消防用水 | 見やすいところに標識があるか確認すること。 除雪体制が整備されているか確認すること。 | 積雪時に消防自動車が容易に接近できる位置であること。 | |