「グダリ沼」といっても、聞いたことがないかたが多いかも知れません。

青森市田代平の箒場、田代平放牧小屋から少し下ると、湧水池(が見えてきます。これを「グダリ沼」といっていますが、実は湧水池からすぐ幅約20メートルの清流になっています。湧出量が、日量約20万トン近くもあり、水温7度と大変冷たく、ph7.2とほぼ中性の水です。量・質とも第1級に近く、名水百選に選定されてもおかしくないおいしい水です。しかし、現在、水量が減少してきており、その原因はよく分かっていません。

|

| ▲グダリ沼 |

|

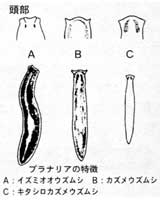

| ▲プラナリアの特徴 |

この場所には、生物学的に見ても大変貴重な自然が残っており、青森高校生物部が10年近く調査してきました。ここにその内容をご紹介します。

まず、水草ですが、清流の中に長く広がっているのは、バイカモです。中流のあたりにはスギナモが群生し、源流部にはフジウロコゴケ(苔類)が生育しています。一時期オランダガラシ(俗称クレソン・帰化植物)が異常に増えましたが、現在は大幅に減少しました。このさまざまな水草の生育の底に、多様な水生動物が生息しています。

魚類では、かつてエゾイワナがたくさんいましたが、現在は、ニジマスの稚魚が大変目につきます。それもそのはずで、毎年1万匹から1万5千匹のニジマスの稚魚を放流しているとのことです。それを支える水生昆虫も豊富です。

この清流の中には、プラナリア(和名・・・渦虫()という1センチメートル前後の、刃物で切断しても再生する、再生力の強い動物が5種類も同じ場所に生息しています。こういう地域は、本州にはほかにありません。その5種類のプラナリアというのは、キタシロカズメウズムシ、イズミオオウズムシ、カズメウズムシ、ナミウズムシ、ミヤマウズムシです。キタシロカズメウズムシは、北海道と本県でしか見られない北方系渦虫で、本県が南限です。古い時代、北海道と本県が陸続きであったことを示す貴重な証拠の動物だと考えられています。

この付近は、牛の放牧地となり、植生はかなり変化してしまいましたが、今もなお、川の岸辺にはモウセンゴケ、エゾタンポポの群落、マイズルソウ、ミズバショウ、ミネザクラ、レンゲツツジ、ミヤマホツツジ、そして、ブナやミズナラの大木も見られます。

「グダリ沼」の自然は、市民みんなで保護していきたい貴重な宝なのです。

【自然部会執筆編集員 小山内孝】

※『広報あおもり』1999年7月15日号に掲載

|